マウス(完全版) の商品レビュー

アウシュビッツの体験談。人をマウスで表現し漫画タッチで描いているので読みやすいかと思いきや、翻訳の関係かよく意味がわからないことも多く読むのに時間がかかった。 人(マウス)が簡単に死ぬし、殺される。 しかし、なんの罪もない、ただユダヤ人だっただけで差別され、命がゴミのような世...

アウシュビッツの体験談。人をマウスで表現し漫画タッチで描いているので読みやすいかと思いきや、翻訳の関係かよく意味がわからないことも多く読むのに時間がかかった。 人(マウス)が簡単に死ぬし、殺される。 しかし、なんの罪もない、ただユダヤ人だっただけで差別され、命がゴミのような世界を生き抜いた人ですら、 最後は自分が人種差別をする側になるとは、 人間は心底恐ろしいと思った。

Posted by

ジョー・サッコの『パレスチナ』を読んだので、バランスを取るために読みはじめた。これでどんなバランスがとれるのかと聞かれても、正直自分でもわからない。でもパレスチナとイスラエルの問題を理解するためには、どちらかの側に立ってもう片方を非難するやり方では何の益もなく、それどころか害にし...

ジョー・サッコの『パレスチナ』を読んだので、バランスを取るために読みはじめた。これでどんなバランスがとれるのかと聞かれても、正直自分でもわからない。でもパレスチナとイスラエルの問題を理解するためには、どちらかの側に立ってもう片方を非難するやり方では何の益もなく、それどころか害にしかならなくて、どちらの側の歴史や苦しみも理解する必要があると思うのでそうしている。 第二部の精神科医のセリフに、「死んだ犠牲者たちは、決して彼らの側の物語は話せない。」というものがあった。戦争をテーマにした作品を見る時に私がいつも感じていることと同じだ。 チクロンBでの虐殺は知っていたけれど、ドイツが劣勢になってロシア軍が迫ってきた時期には、ガス室の機械を分解しはじめた。その機械をドイツへ持っていき、そこで虐殺を続けるためだ。 ガス室が使えなくなってからも、ドイツ軍の支配地域からはユダヤ人が送られてくる。そこでナチスは大きな穴を掘り、そこに人々を生きたまま突き落としてガソリンをかけて火をつけた。 「そこで働いている囚人たちが、生きているか死んでいるかかまわずガソリンをぶっかけた。燃える死体から出た脂肪をすくい上げ、もっとよく燃えるようにかけた」p.232 アウシュヴィッツが放棄されて解放されるのかと思ったら、また新しい地獄がはじまってダッハウに到着した。 ダッハウはアウシュヴィッツよりひどかったらしい。 ダッハウではチフスで毎日人が死んで、夜には廊下が死体でいっぱいだったらしい。 チフスがどんな病気だかわからないのでググってみた。 https://www.vaccine4all.jp/topics_I-detail.php?tid=36#:~:text=%E3%80%8C%E8%85%B8%E3%83%81%E3%83%95%E3%82%B9%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AF%E8%8B%A5%E5%B9%B2,%E3%81%AF1%EF%BC%85%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E8%A1%80%E6%B6%B2%E5%9F%B9%E9%A4%8A%E3%81%8C%E4%B8%BB%E3%81%AA%E8%A8%BA%E6%96%AD%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 治療されないと重症化して死亡率は15%ほど。ダッハウでの死亡率はもっと高かっただろう。 ヴデラックの父は収容所生活でチフスと糖尿病にかかった。あのひどい食生活でどうして糖尿病にかかるの? 収容所から生き延びた後で、収容所の制服を着た記念写真なんて取ろうと思えるものなの?わからないけれど、たしかにハンサムだ。 人間というのはわからないものだ。 https://www.panrolling.com/books/ph/maus.html

Posted by

勉強漫画一覧から。付け加えると、2巻も読んだ。言うまでもなく、アウシュビッツを軽んじる気持ちからの評点ではない。非人道的な行為に必ず影を落とす、個の尊重を蔑ろにした匿名性を際立たせるための動物表記かと思うけど、せっかくの絵という表現手段の有効性を、却って薄めてしまっている印象を持...

勉強漫画一覧から。付け加えると、2巻も読んだ。言うまでもなく、アウシュビッツを軽んじる気持ちからの評点ではない。非人道的な行為に必ず影を落とす、個の尊重を蔑ろにした匿名性を際立たせるための動物表記かと思うけど、せっかくの絵という表現手段の有効性を、却って薄めてしまっている印象を持ってしまった。現在・過去パートの往復という手法も、どこまで深みを与えているかというと疑問。

Posted by

アウシュヴィッツを生き残った父の半生を描く作品。 悪夢の様な現実と、それを切り抜けたことによる影響が克明に描かれています。 凄い迫力。

Posted by

アウシュビッツの悲劇と普通の庶民の日常問題を絡めたストーリーで、何が人の人生の苦しみかを考えさせる。でもやはり戦争が最も人間を愚かにすることは間違いない。

Posted by

薄いマンガと思っていたら内容がぎっしりと詰まっていたアウシュビッツに送られたポーランドのユダヤ人の体験記であった。 マウスが主人公となっているがとてもよくわかる。

Posted by

第二次世界大戦を生き延びたユダヤ人の父から 語り聴いた物語をマンガ化し、マンガ作品として 初めてピューリッツァ賞を受賞 アウシュビッツを生き延びた父は悲惨な思い出を語ろうとはしないが、マンガ家の息子のため、また後世に語り継ぐために重い口を開く ユダヤ人はネズミ、ポーランド人はブ...

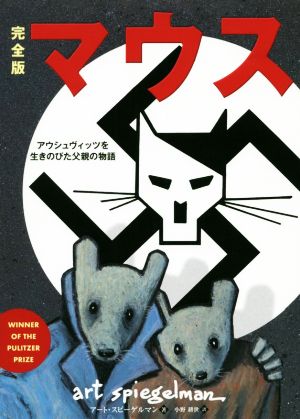

第二次世界大戦を生き延びたユダヤ人の父から 語り聴いた物語をマンガ化し、マンガ作品として 初めてピューリッツァ賞を受賞 アウシュビッツを生き延びた父は悲惨な思い出を語ろうとはしないが、マンガ家の息子のため、また後世に語り継ぐために重い口を開く ユダヤ人はネズミ、ポーランド人はブタ、そしてドイツ人はネコで表現されている ユダヤ人がポーランド人に化けるときはブタのマスクを被っている、ただそれだけで誰も、ナチスもユダヤ人だとは気づかない ナチスは600万人ものユダヤ人を虐殺したけど、ユダヤ人の外見とかで殺したわけじゃない、“ユダヤ人”とレッテルを貼った人間を殺したのだ エアロバイクを漕ぎながら訥々と語る父が愛おしい 物語はアウシュビッツへ

Posted by

アウシュヴィッツの過酷さが漫画で描かれる。漫画だからこそ伝わる相手、伝わる事実もあるのだろうか。ユダヤ人はネズミ、ドイツ人はネコ、など動物に例えられている。 「夜と霧」で読んだ内容が、ここでも描かれる。どうやって生き延びるか、そして仲間を監視、虐殺する立場を与えられた者。いずれ...

アウシュヴィッツの過酷さが漫画で描かれる。漫画だからこそ伝わる相手、伝わる事実もあるのだろうか。ユダヤ人はネズミ、ドイツ人はネコ、など動物に例えられている。 「夜と霧」で読んだ内容が、ここでも描かれる。どうやって生き延びるか、そして仲間を監視、虐殺する立場を与えられた者。いずれにせよ過酷という言葉だけでは伝えきれない気がする。 この機会に調べてみると、ドイツによるヨーロッパユダヤ人の犠牲者は600万人、戦前に950万人だったとされていて、2/3が犠牲になったことになる。しかし、世界のユダヤ人を絶滅させるのは非現実的で、一体、いつから何を目的に、この虐殺が始まったのかは、個人的には調べてみないと分からない。ただ、ドイツ本国の犠牲者よりも、ポーランドの犠牲者が圧倒的に多い。ポーランドを併合してから始まった?

Posted by

アウシュビッツを生き延びた父母を持つユダヤ系アメリカ人による漫画。父親から聞き取った話を漫画にしているのだが、80年代(聞き取っている時期)の親子のコミュニケーションのエピソードと、WW2当時の話が複層的に語られる。 ユダヤ人をネズミ、ドイツ人をネコ、ポーランド人を豚、フランス...

アウシュビッツを生き延びた父母を持つユダヤ系アメリカ人による漫画。父親から聞き取った話を漫画にしているのだが、80年代(聞き取っている時期)の親子のコミュニケーションのエピソードと、WW2当時の話が複層的に語られる。 ユダヤ人をネズミ、ドイツ人をネコ、ポーランド人を豚、フランス人をカエル、アメリカ人を犬と、国籍/人種よるパターン化を行っている点は、日本の戦中漫画「のらくろ」と共通している。ユダヤ人がポーランド人に扮して行動するときは豚のお面をつけて行動するというのは漫画ならではの表現。 アウシュビッツから生き延びた父親は、現代においてはアウシュビッツからともに脱出した前妻とは死別し、再婚した女性(彼女もアウシュビッツサバイバー)との不仲に悩み、極端な吝嗇で周囲を困らせている人物。 彼の詳細な記憶に基づくアウシュビッツの描写は絵によって説明がされるため、とてもビビッド。彼は、金時計などの蓄え、機転と要領、語学力(英語)があったため生き延びることができたが、何十万人もの人々は声を残すことなく殺されたということに戦慄する。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

サミュエル・ベケットがこう言ってます。 「あらゆる言葉は沈黙と無のうえについた不必要なしみにすぎない」 p205 ナチスホロコーストを生き延びた父親のインタビューを通してのコミックス。ユダヤ人=マウス、ドイツ人=キャット、ポーランド人=ピッグ、アメリカ人=ドッグ、フランス人=フロッグ、など風刺と皮肉を込めたキャラクター造形もさることながら、会話と回想を行ったり来たりする構造はモノクロの映画を観ているみたいでした。 親がホロコーストを体験し、それを体験記として作品として表現するのに8年も費やされる。前編の刊行時点で著者の父親は亡くなっている。チャプター2の2章では時系列的にも一番新しく、作者の心象の吐露、彼を診断する医師との会話の端々にも明るいものはなく、ただただ彼らを蝕む何かが描かれているように感じました。 石ころとパンのかけらをチェスのコマにした。 p56 それが彼らを見た最後になったのがそのときはわからなかった。 p110 戦後、両親はかすかな噂をたよりに、ヨーロッパ中の孤児院を訪ねたんだよ。彼が死んだなんて信じられなかったんだ p175 ここから出るにはただひとつ、あのエントツの煙になることだ p187 ねぇ、強制収容所を生きのびたことに後ろめたさを感じる? いや、悲しみだけだ p204 とにかく死んだ犠牲者たちは、決して彼らの側の物語は話せない。だからもう、物語はこれ以上、ないほうがいいのかもしれない p205 特別な囚人たちがここでは隔離されて働いていた。 p230 夜中、わしは下のトイレへ行かねばならなかった。廊下はいつも折り重なった死体でいっぱいだった。通り抜けられないほどだった。 死体の頭を踏んでいかなくちゃならない。そりゃあ恐ろしいことだった。皮膚がとても滑りやすくて、転ぶんじゃないかと思った。これが毎晩のことなんだ。 p255 とにかく普遍的なドキュメンタリーと異なるのは、庶民的な視点というか、ひとりの人物に焦点を当てて作られていることにあるように思えます。 フランス人がフロッグなのは侮蔑表現がもとになっているでしょうし、ホロコーストの被害者である父親もアフリカ系の人種に対する差別的な態度を隠すことなく描かれており、皮肉は存分に込められています。話す言語による扱いの格差、p230の特別な囚人はゾンダーコマンド、腕に刻まれた刺青、そんなワンシーンもさらっとしか書いていません。語られるのはひとりの男の人生の転換点。戦争の前にはこんな生活をしていたとか妻となる女性との馴れ初め。それがいかに破壊されていったかを描いています。 幕が閉じられるのは、父親の旅がようやく終わった瞬間。心は収容所で壊れた、置き去りにしてきた、というおざなりな表現になってしまいますが、心を分け合い、苦境にも耐え、自分を支えるのは互いの存在だった、ということなのかもしれません。

Posted by

- 1

- 2