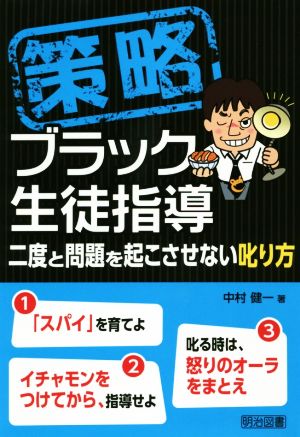

策略-ブラック生徒指導 の商品レビュー

中村先生勉強になりました。 「靴隠し、キモっ!」言葉選びで子供に残す 「いじめる人」は「先生の敵」 フットワーク軽くして、家庭訪問する 相手に報告の一手間を押し付ける 1番のお客さんは、子どもではない。保護者。 保護者の主訴を把握する 真実は一つ。一致するまで話を交互に聞き続け...

中村先生勉強になりました。 「靴隠し、キモっ!」言葉選びで子供に残す 「いじめる人」は「先生の敵」 フットワーク軽くして、家庭訪問する 相手に報告の一手間を押し付ける 1番のお客さんは、子どもではない。保護者。 保護者の主訴を把握する 真実は一つ。一致するまで話を交互に聞き続ける 卑猥な言葉の指導の仕方 ラジオ体操は、音を出さない。

Posted by

小学校に勤務していた2年ぐらい前に読んで、今回再読。 今は、中学校勤務、生徒指導主事という立場があり、学校全体の生徒指導の在り方や、経験の浅い教員への助言や一緒に考える手がかりとして、生徒指導関連の本を新しく読んだり読み直したりしている。 現場ですぐ使える考え方であったり、ブ...

小学校に勤務していた2年ぐらい前に読んで、今回再読。 今は、中学校勤務、生徒指導主事という立場があり、学校全体の生徒指導の在り方や、経験の浅い教員への助言や一緒に考える手がかりとして、生徒指導関連の本を新しく読んだり読み直したりしている。 現場ですぐ使える考え方であったり、ブラック中村先生の生き方や在り方を改めて学び直すことができた。頭でっかちの正しい指導ではなく、世の中を渡っていくための知恵が大事なんだろうなあ。様々な経験から裏打ちされたキーワードがわかりやすく、読みやすかった。

Posted by

生徒指導で大切なのは、子どもが反省して二度と同じことをしないようにすること。 この目的を大前提に置いて、建前抜きで書かれている。 叱るという行為をどうしても避けようとしてしまうことも多いので、自分の中で策略を持ち、子どもと自分のために割り切って叱る力を身につけたいと感じた。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

小学校教諭の中村先生が、生徒指導での「裏の策略」を紹介している一冊。 例えば 「なんでも報告にくる子を『スパイ』として使おう」 「靴隠しなどがあったときに、あえて『キモっ』といった汚い言葉を使うことで子どもの印象に残そう」 など。 このような「ブラックな策略」はあまり教育書では紹介されることはない。 おそらく、昔は学校内の秘密の喫煙室や放課後の職員室で、先輩教員から後輩教員へ「実はね……」と口伝されていったものだと思う。 そのような生々しい生きる術を伝えられる場所も時間も、もしかしたら伝えることができる人もいなくなった今、書籍にしてでも伝えることが必要なことかもしれない。 個人的に印象に残ったのは以下のこと。 ・「スパイ」は問題の「予防」のための「早期発見」の役に立つからだ。 →生徒指導には情報収集が不可欠。そのためには鬱陶しいと感じるような生徒も使う。 ・誠心誠意対応しているように演出する →「初期対応」が大事。初期対応を面倒臭がらずに行い、かつそれが「保護者」に伝わるように演出すると、保護者からの満足が得られる。 ・長期休みの宿題は言い訳ではないか。長期休みの宿題忘れはどこかで許してあげる。例えば、戒めの言葉と宿題5ページ程度で許してあげる。

Posted by

子どもへの指導の中で、理由を聞くのではなく、事実を確認して話を進める。思わず、「どうしてそんなことをしたの?」と聞いてしまう。未熟な子どもたちにダメなことはダメとはっきり伝えて反省させていきたい。 また、組織対応の大切さも学んだ。経験を積むと、自分ができた気になっていることも多い...

子どもへの指導の中で、理由を聞くのではなく、事実を確認して話を進める。思わず、「どうしてそんなことをしたの?」と聞いてしまう。未熟な子どもたちにダメなことはダメとはっきり伝えて反省させていきたい。 また、組織対応の大切さも学んだ。経験を積むと、自分ができた気になっていることも多い。中村健一先生の著書は、いつもそんな当たり前のことを当たり前にすることを思い出させてくれる。

Posted by

本を読んだ時には大事なことをメモしているのですが、この本はほとんどメモする内容でした。 長年教育現場で活躍されているこの先生ですが、この先生に限らず、毎年上手にクラス経営や生徒指導主任をされてる先生方はみんな同じようなやり方をされているのではないかと思います。 若手の私から...

本を読んだ時には大事なことをメモしているのですが、この本はほとんどメモする内容でした。 長年教育現場で活躍されているこの先生ですが、この先生に限らず、毎年上手にクラス経営や生徒指導主任をされてる先生方はみんな同じようなやり方をされているのではないかと思います。 若手の私からしたらまさに目から鱗の内容でした。とても参考になりました。

Posted by

「ここまで手の内を明かしていいのだろうか?」と思いましたが、考えてみると、知られたくない相手は、おそらくあまり本を読まない人たちなので、ほとんど問題ないと思われます。 策略によっては、「恐怖政治による学級運営」という面もなくはないように思いますが、家庭教育をあてにできない家庭...

「ここまで手の内を明かしていいのだろうか?」と思いましたが、考えてみると、知られたくない相手は、おそらくあまり本を読まない人たちなので、ほとんど問題ないと思われます。 策略によっては、「恐怖政治による学級運営」という面もなくはないように思いますが、家庭教育をあてにできない家庭の子を相手にする際には、やむを得ない部分もあるのでしょうね。 子どもの扱い、というか、人の心理(真理)をついた記述が多く、参考になりました。 ちなみに、明治図書、こんな本も扱うんですね。 いい意味で驚きました。

Posted by

- 1