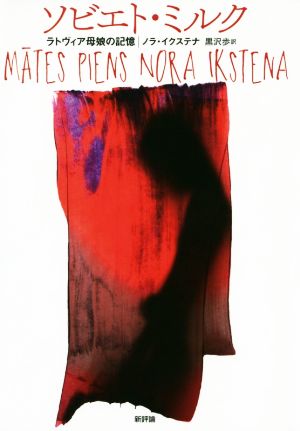

ソビエト・ミルク の商品レビュー

使用言語の割合的にロシア語で書いた方が販売数伸びるけれどもラトビア語を選んだ原作。良作なんだろうけど少し難しかった(良作に触れたという充足感はある)。背景をもう少し学んでから読むとまた違うかも。最後の100ページくらいでようやく事態を把握できた感じ。 無知は不自由。 ということは...

使用言語の割合的にロシア語で書いた方が販売数伸びるけれどもラトビア語を選んだ原作。良作なんだろうけど少し難しかった(良作に触れたという充足感はある)。背景をもう少し学んでから読むとまた違うかも。最後の100ページくらいでようやく事態を把握できた感じ。 無知は不自由。 ということは理解した。

Posted by

毎日新聞2019128掲載 日経新聞2019127掲載 毎日新聞20191013掲載 読売新聞20191013掲載 毎日新聞2019922掲載

Posted by

ラトヴィアであってラトヴィアではない、そのような時代を、ある母と娘の生き方から追想する。時代と場所で人は生き方が決まる。制限されない"自由"はない、のかもしれない。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

自由を奪われることの怖さ、祖国の言葉を使うことを禁じられ、厳しい管理のもと生きる人たち。それを知らずに生まれた子供達、昔を懐かしむ大人。その狭間で苦しむもの。 ソ連崩壊によって救われたが、それがなかったとしたら、今どうなっていたか。 日本人であるわたしは、国や祖国が今あることが当たり前に感じるが、これからもそう行って欲しいと思う。

Posted by

第二次世界他戦後のソ連に大なる影響(被害?)を受けた国、ラトヴィアを舞台に、資本主義のアンチテーゼとして存在した暗黒のブレジネフ時代から、ゴルバチョフの登場を経て、チェルノブイリ原発事故、そしてベルリンの壁崩壊までの20世紀後半という時代を背景に、そこに暮らす母娘の視点で描く肌...

第二次世界他戦後のソ連に大なる影響(被害?)を受けた国、ラトヴィアを舞台に、資本主義のアンチテーゼとして存在した暗黒のブレジネフ時代から、ゴルバチョフの登場を経て、チェルノブイリ原発事故、そしてベルリンの壁崩壊までの20世紀後半という時代を背景に、そこに暮らす母娘の視点で描く肌感覚の近代史。 原作原題の直訳はズバリ『母乳』だそうだ。“We, Latvia, 20th century”をテーマに現代作家たちが取りかかった小説シリーズの一作とのこと。2015年に出版されてラトヴィアで記録的なベストセラーとなったというのも良く判る。ほかに例を見ないほど、ノンフィクション的な身近さで物語をグイグイ推し進めていく。 身近さのワケは、母と娘が交互に、自分の生きた時代を、「私」として語っていくから。母の立場の「私」が、両親と娘を母親の目線で描き、娘の「私」が、生きにくい時代に人生の大半をささげた母の姿を娘の視点から描く。その臨場感がハンパない。 娘は1969年生まれという設定で、我々と同世代。というか、著者のノラ・イクステナそのものだ。その点も、本作が(良い意味での)近視眼的な物語となっているのだと思う。 母娘世代の二つの視点があることから、同じ時代を生きたとしても、片や隣国や時代の抑圧からくる絶望感に満たされているのに対し、片や成長とともに希望を見いだしていくという、真逆の対比が鮮明だ。 「人生は生まれた時代と場所で決まる」 著者の言葉が鮮烈に母の人生を照らし出す。 本書は、娘である著者から女医であった実の母に捧げられたものだ。出産を経験していない著者は、母の立場を体感的に理解は出来なかったかもしれない。タイトル『母乳』に込めた思いはいかほどだったかと。 「母親の乳房から流れ出るミルクは、生命の水となって子どもに注がれ、母と子を永遠に結びつける。」 「我が子に授乳したくないがため、私は数日間家を空けた。私の乳は、不安と崩壊の苦い乳なのだ。私は我が子を、その乳から救ったのだ。」 「ええ。私は生きていたくなかったのです。生きようとしない母の乳を与えたくなかったので」 母の言葉として、たくさん「母乳」に関する記述が出てくる。その一方で、娘はミルク嫌いに育つ。 「給食時に、私の前にミルクが置かれなくなった。(中略)これから私は飲んでも飲まなくても、どちらでもいいのだ。選ぶという自由を私は得た。」 “選ぶという自由”に、込めた意味は大きい。 それでも、ミルクに込める著者の思いは、祖国への愛情、母親への憧憬と繋がっていくものなのであろう。本書の中で、ラトヴィアの慣用句として紹介される「ミルクのように温かい」という言葉は、“格別に滑らかな温もり”を表現する言い回しだそうだ。 分かり合えなかった母娘ではあるが、ミルクを通し母への思いが伝わってくる。佳作。

Posted by

「出産した女性たちは、生きざるをえない大きな檻の巣に我が子を入れる。その檻のなかで生きさせる。檻のなかの私たちは、地獄と寄生虫をよそに、聖母が授けた生ー神のいない生を生きていた。」 ソビエト政権下、ラトビアという国はもう亡く、絶望に毒された乳を娘にやる事を拒否した母。反抗という...

「出産した女性たちは、生きざるをえない大きな檻の巣に我が子を入れる。その檻のなかで生きさせる。檻のなかの私たちは、地獄と寄生虫をよそに、聖母が授けた生ー神のいない生を生きていた。」 ソビエト政権下、ラトビアという国はもう亡く、絶望に毒された乳を娘にやる事を拒否した母。反抗という禁を犯したがためにレニングラードでの医師としてのキャリアは絶たれ、遠い田舎町にただ一人の娘と共に流される。この世という檻から何度も離れようとする母と、彼女を引き戻し、優しく介抱する娘。母子が反転したかのような奇妙な関係性はやがてー。果たして母は患者の女達に崇められるような聖母だったのか、それとも政権の悪霊に取り憑かれた他の何かだったのか。聖母が自死を望み、繰り返すその皮肉に暗澹たる気分になったが、希望そのものである娘が最後まで彼女の手を引き諦めない様子や、彼女を慕う患者達の姿に涙を禁じ得なかった。鉄の踵に圧し潰される女達のそれぞれの姿に共感する人々が多かったからこそ、ラトビアで異例のベストセラーになったのだろうか。

Posted by

自分とほぼ同時代に、鉄のカーテンの向こう側で暮らした人の目を通して見た世界、ということで、とても興味深く読んだ。 「母と娘を描いた物語」というと、非常によくあるテーマの一つだが、この本は単なる親子間、世代間の分断と愛の物語、というだけのものではなくて、世代の違い、生き方の違いが...

自分とほぼ同時代に、鉄のカーテンの向こう側で暮らした人の目を通して見た世界、ということで、とても興味深く読んだ。 「母と娘を描いた物語」というと、非常によくあるテーマの一つだが、この本は単なる親子間、世代間の分断と愛の物語、というだけのものではなくて、世代の違い、生き方の違いがそのままラトヴィアの社会情勢の変化と歴史を象徴している。 抑圧と絶望に生きる母の視点と、無知から知へ、不安と恐れから希望へと成長を続ける娘の視点。ラトヴィアという国のたどった歴史を描くには、その二つの視点が必要だったんだなぁ、と読んでいて思った。 その二つの視点が最後まで混じり合うことも溶け合うこともなかったのが少し悲しいのだけれど、著者の言う、「人生は生まれた時代と場所で決まる」というのはつまりそういうことなのかも。 私はラトヴィアという国のことも(バルト三国の中で唯一最後まで名前の出てこない国だった・・・失礼しました)、そこで起こった「人間の鎖」のことも全然知らず、いろいろと興味が尽きなかったので、ぐいぐい読んだが・・・物語そのものは、どんよりと暗くやたら陰鬱なので、残念ながら、万人におすすめ!という訳にはいかないかな~。 この時代の東欧や中欧関連のドキュメンタリーなどを見ていると、やはりベルリンの壁の崩壊シーンへ至る道のり(一つではなく、多くの道があり、それぞれが結集してやがてそこへ至る力となる)は一つのクライマックスというか、見ていて心の中に激しく波打つものがある。 この本ではそうした出来事そのものは背景としてサラリと描かれていただけだが、そこへ至る時代の空気のようなものはしっかりと描かれていて、心揺さぶられずにいられなかった。 最後の大戦からそれにつづく冷戦時代に人々がどう翻弄されたか、それらに傷つけられ分断された世代と世代がどんな風にお互いを理解しようとしたか、というテーマはまさに私が生きた20世紀、21世紀のひとつの姿。興味がつきないです。 でも、政治による分断や抑圧そのものは過去形じゃなくて違った形でいつも現在進行形なんだよなぁ、とも思う。 そうそう、この本はラトヴィア語で書かれていて、翻訳者はラトヴィア語に堪能な方のようです。 読む前に「英訳からの日本語訳なんだろう」と勝手に決めつけていたので(まえがきを読めば分かるはずなのが、そうと思い込んでいて)読み終わった後、訳者の略歴を見て、オリジナルテキストからのダイレクトな翻訳と知って、けっこう驚いた。 これはラトヴィア語というマイナー言語から考えるとすごいラッキーだと思う(私たちにとってラッキーという意味)。ありがたいです。

Posted by

- 1