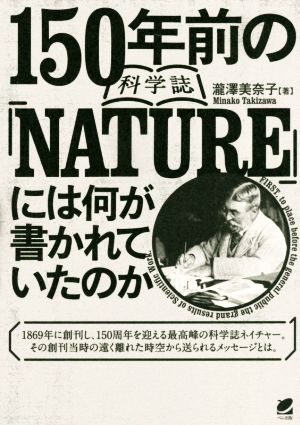

150年前の科学誌『NATURE』には何が書かれていたのか の商品レビュー

現在の科学研究の枠組みが誕生するころの様子が垣間見れる 現代では Science, Cell, Lancet などと並ぶ Nature が,まだ創刊間もないころはどういう内容だったかを元に,現在の科学研究実施の枠組みがいかに始まったかが紹介されている. ◆ 第1章:natur...

現在の科学研究の枠組みが誕生するころの様子が垣間見れる 現代では Science, Cell, Lancet などと並ぶ Nature が,まだ創刊間もないころはどういう内容だったかを元に,現在の科学研究実施の枠組みがいかに始まったかが紹介されている. ◆ 第1章:nature 創刊に託された思い 創刊にあたって「第一に,一般大衆の前に科学研究と科学的発見の壮大な結果を示すこと.そして教育と日常生活のなかで,科学の主張がより一般的な認識に向かうよう促すこと.」との宣言があるそうだ. Nature本誌には,多くの人の関心を引く論文が載り,科学的に重要でも掲載が姉妹誌なるということが否定的に言われたりもする.でもこれは創刊者の思いに沿ったことだというのを知れたのは良かった. ◆ 第2章:ヴィクトリアンの科学論争 論文に対して他の研究者のコメントが付く場合は今でもときどき見かけるが,当時はもっと読者のコメントが多く付いて誌上で議論されたというのは面白かった.今はこれほどコメントが付くことはないが,その役割は学会が担うことになっているのだと思う. ◆ 第3章:150 年前の科学 ここでは,エネルギー保存則やスペクトル分析と共に進化論が重要な進展と紹介されている.そして,異端として火あぶりにされないまでも,宗教との軋轢が大きい時代の様子が紹介される. ◆ 第4章:なぜ国が科学にお金を出すのか 科学研究に国費を使うことには,フランスやドイツに対して科学分野で遅れているという意識が関わっていたことや,どのような体制が望ましいのかという議論は面白かった. ◆ 第5章:女子の高等教育 文系教授はまだ先だが,理系では女性の教授が誕生し始めたころの時代にあたる.大陸ではワイエルシュトラウスに師事したコワレフスカヤなどがいたが,イギリスでは様子が違ったようだ.この章の主役であるソフィア・ブレークも結局大陸の大学で学位を得たようだ.ヨーロッパでもやはりイギリスは違ってるのだなと思った. ◆ 第6章:チャレンジャー号の世界一周探検航海 世界中を回って科学調査を行ったチャレンジャー号の航海の紹介.日本にも長く寄港したことや,チャレンジャー海淵の名前の元だったとかは知らなかった. ◆ 第7章:モースの大森貝塚 汽車に乗っているとき窓から貝塚を見つけたというのはなかなかすごい.生物学というか,博物学っぽい感じが,このころのNatureだったのだなというのが印象に残った. ◆ 第8章:nature誌上に見る150年前の日本 開国して間もない日本は,いろいろ欧州の関心を引き,結構な記事が掲載されていたようだ.このころは社会科学的な話題もNatureは扱っていたのだなというのが分かった.

Posted by

科学誌「nature」は、歴史があり、多くの科学的論争があった。モースの大森貝塚など日本に関わることの記載もあり、興味深く読めた。

Posted by

ネイチャーは昔より一般向けだったという話で、投稿欄や日本の話もあった。南方熊楠が最も多く掲載された日本人である。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

第8章のnature誌に掲載された、150年前の日本が興味深かった。「The Japanese」と一国を丸ごと対象にした長い記事は、natureの150年間の歴史の中でも唯一らしい。インドのコーヒーの木や、中国の宇宙論、タスマニア人の起源など、どこどこ国の〇〇というように、外国での植物学、天文学、人類学など学問の話題が定番である中。日本のみが、Theをつけて紹介された。ものすごく特殊で紹介しがいのある国だったということだろう。日本で実現させた「理想の工学教育」の夢、というのも興味深い。

Posted by

- 1