平成日本の音楽の教科書 の商品レビュー

コンセプトはとても面白くて、この本が書かれたこと自体に意味があるなと感じた。ただ、結局何が言いたいのか、今ひとつ掴めなかった。 全国の音楽室の片隅に、どれだけ多くの和楽器が眠っているのだろう…と想像する。音楽を専門にやってきた人でも接したことがない日本の伝統音楽に、教科書にはか...

コンセプトはとても面白くて、この本が書かれたこと自体に意味があるなと感じた。ただ、結局何が言いたいのか、今ひとつ掴めなかった。 全国の音楽室の片隅に、どれだけ多くの和楽器が眠っているのだろう…と想像する。音楽を専門にやってきた人でも接したことがない日本の伝統音楽に、教科書にはかなりのページを費やしており、鑑賞、歌に劣らないくらいの扱いをしている。 急に和楽器や伝統音楽を学べと言われても、教える方も教わる方も面食らう。 地方にも、一定以上の質の歌舞伎や浄瑠璃一座、和楽器の演奏会など招いて、生舞台を鑑賞する機会を得るようにするほうが余程、素晴らしさが伝わるのではと思う。 ポップスは確かに今の時代にフィットするだろうが、ポップスを主に教えるのなら、教員が今の音大で学ぶとこととの差がありすぎて、特別な養成機関が必要になる。どうしてもポップスのほとんどの曲は耳障りで、私は苦手だ。

Posted by

日本の学校が音楽の教育を通して何をしようとしているのか/きたのかをジャズメンが説明してくれるという稀有な本でとてもおもしろい。小学校低学年には音楽を通して自他の境界を認めさせるとか、そもそも明治政府は民族自決のための公式な音楽として洋楽の教育を選択したとかすごく勉強になる。音楽の...

日本の学校が音楽の教育を通して何をしようとしているのか/きたのかをジャズメンが説明してくれるという稀有な本でとてもおもしろい。小学校低学年には音楽を通して自他の境界を認めさせるとか、そもそも明治政府は民族自決のための公式な音楽として洋楽の教育を選択したとかすごく勉強になる。音楽のことを考えたり知ったりするとその周りの世界のことがずるずる芋蔓式にでてくるんやな〜って感心した。われわれと音楽のこれからがどうなっていくのかも楽しみ/ハラハラになる。

Posted by

高校では教科としての音楽がなかった。小学校と中学校で昭和の音楽教育を受けたはずだが楽典については全く記憶になく中学時代の成績はおまけしてもらって3/5だった。 平成時代の小中高における音楽教科書を紹介。いろいろな提案をしているのだが、そんな授業をしてもらえたら音楽がもっと好きに...

高校では教科としての音楽がなかった。小学校と中学校で昭和の音楽教育を受けたはずだが楽典については全く記憶になく中学時代の成績はおまけしてもらって3/5だった。 平成時代の小中高における音楽教科書を紹介。いろいろな提案をしているのだが、そんな授業をしてもらえたら音楽がもっと好きになっただろうな。 子供時代に自分が受けた「音楽の勉強の正体」が確かに分かった。でもそんな授業を受けていたかなぁ?

Posted by

2020.7 自分の学生時代と変わったところと変わってないところ。魔王はやったけど伝統楽器の演奏はやっていない。教科書もちゃんと読むとおもしろい。その背景もわかると尚おもしろい。でもそう気づくのは大人になってから。子どもに教科書のおもしろさを教えてくれる先生はなかなかいなかった。...

2020.7 自分の学生時代と変わったところと変わってないところ。魔王はやったけど伝統楽器の演奏はやっていない。教科書もちゃんと読むとおもしろい。その背景もわかると尚おもしろい。でもそう気づくのは大人になってから。子どもに教科書のおもしろさを教えてくれる先生はなかなかいなかった。子の教科書をこれから毎年読んでいったらおもしろいかもしれない。毎年勉強し直す気分で。

Posted by

音楽の授業自体、自分にとってはずいぶん昔の話ですが、現行の教科書の邦楽に対するウェイトの置き方には驚きました。 おそらく多くの学生にとって「日常的に目に(耳に)する機会がほぼ無いもの」という意味では強く印象に残りそうです。 本書の素晴らしいところは、ポップミュージックや資本主義...

音楽の授業自体、自分にとってはずいぶん昔の話ですが、現行の教科書の邦楽に対するウェイトの置き方には驚きました。 おそらく多くの学生にとって「日常的に目に(耳に)する機会がほぼ無いもの」という意味では強く印象に残りそうです。 本書の素晴らしいところは、ポップミュージックや資本主義経済の考え方など「学生が、卒業後に実社会で生きていく上で、多くの接点を持つもの」と「教科書(学校)が、教育の理想として学生に身につけさせようとしているもの」のギャップまで丁寧に掘り下げているところだと思います。 口語体で読みやすいですが、内容は深く、知識としてよりむしろ「人生を楽しく生きるための知恵」として読める良書です。

Posted by

西アフリリカのミュージシャンと 日本各地の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、支援学校といろいろな子供たちが生活する場で演奏会をすることがよくある。 そこで、いつも見る光景である。 身体と心がウキウキしてしまうような音楽が流れても 膝を抱えて、膝の上に手を乗せて 礼儀正しく...

西アフリリカのミュージシャンと 日本各地の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、支援学校といろいろな子供たちが生活する場で演奏会をすることがよくある。 そこで、いつも見る光景である。 身体と心がウキウキしてしまうような音楽が流れても 膝を抱えて、膝の上に手を乗せて 礼儀正しく聴いている 音楽は(聴くときは)黙って、おとなしく、行儀よく 聴かせてもらう(!)ことが「よし!」とされるようだ。 親友のミュージシャンは 「ナニカ 怒ッテイルノカナ?」 「ボクノ 音楽ガ気ニイラナイノカナ?」 と 初めのころは思っていたそうである。 あまりに異様な光景が続くので 「暮らしの中で生まれた音楽というのはね…」 とお話をしてから 一緒に音楽の中に入ってもらい そこからは 一緒に手拍子を打ったり そこからは 一緒に身体を動かしたり そこからは 一緒に歌ったり、笑ったり ということに つながっていく その様子を目の前にするたびに 子供たちを これほど 音楽と遠ざけてしまっているものは なになのだろう 誰なのだろう と 思い続けている そんな視点から この一冊を読ませてもらうと いゃあ これが なかなか興味深い考察が いっぱい 書かれている。

Posted by

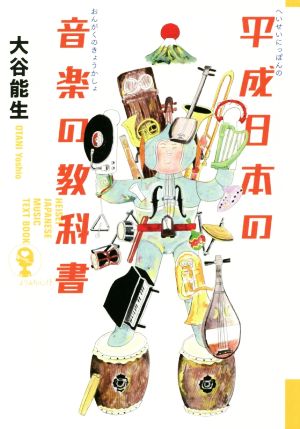

タイトルがあいまいで中身が想像つきにくいけれど、「平成日本(30年間)」の「(小中高の)音楽の教科書」を検証し、学校での音楽教育を振り返るという興味深い一冊。現行教科書を批判したり理想を語ったりしても建設的とはいえないので、いま使われている教科書が実際に何をどう教えているのかを見...

タイトルがあいまいで中身が想像つきにくいけれど、「平成日本(30年間)」の「(小中高の)音楽の教科書」を検証し、学校での音楽教育を振り返るという興味深い一冊。現行教科書を批判したり理想を語ったりしても建設的とはいえないので、いま使われている教科書が実際に何をどう教えているのかを見直してみるといろいろ発見があるよ、というコンセプト。現役中高生から音楽教師のみならず音楽教育に興味のある人みな楽しめそう。

Posted by

- 1