核兵器を禁止する 新版 の商品レビュー

NGOピースボードの共同代表でICANの国際運営にも携わってきただけあって核兵器をなぜ禁止すべきなのか、なぜ包括的な枠組みが必要なのかに対する説明として非常に説得力がある議論が展開されています。ちなみに生物兵器に対して検証制度や関連機関がないのを本書を通じて知りました・・・。 核...

NGOピースボードの共同代表でICANの国際運営にも携わってきただけあって核兵器をなぜ禁止すべきなのか、なぜ包括的な枠組みが必要なのかに対する説明として非常に説得力がある議論が展開されています。ちなみに生物兵器に対して検証制度や関連機関がないのを本書を通じて知りました・・・。 核兵器の危険性は人間のみならず、使用された場所における自然環境へ甚大な被害をもたらすことにあります。 核兵器禁止条約の意義は核兵器が国際的に非合法な存在であることを知らしめること、核保有国に国際的に圧力をかけることを可能とすることにあると思います。そしてついに核兵器禁止条約も発効に必要な50カ国の批准を2020年10月に満たし、2021年より発効が行われます。核兵器が国際的に非合法なものだとみなされる時代がようやく到来する、感慨深いものを感じますが、だからといって核兵器がなくなったわけでもなく、核兵器が使われる脅威がなくなったわけでもありません。核兵器は後世に最も残してはいけないものの1つであることは疑いようがなく、我々市民が核兵器の危険性を認知し、積極的な運動や政治活動等を展開することによって核兵器の廃絶にむけた道筋をつけなければなりません。

Posted by

NGOで核兵器廃止の運動に関わってきた著者が、条約成立の具体的な経緯をたどりながら、その意義を説いている。地に足のついた議論とはこういうものを言うのだろう。核不拡散条約と核兵器禁止条約を巡る各国、特に日本政府の動きがよくわかる。

Posted by

第1章 世界に広がる核の脅威 第2章 国際法で兵器を禁止する 第3章 核兵器禁止条約への流れ 第4章 核兵器禁止条約の構想 第5章 日本という抵抗勢力 第6章 世界を動かす市民運動 第7章 ついに成立した核兵器禁止条約 第8章 今後の課題―懐疑論に答える 著者:川崎哲(1968...

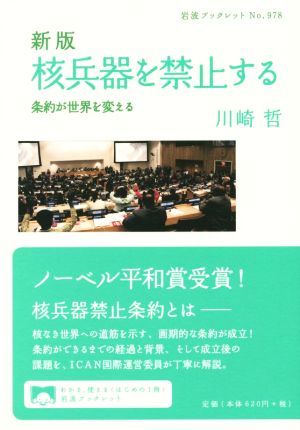

第1章 世界に広がる核の脅威 第2章 国際法で兵器を禁止する 第3章 核兵器禁止条約への流れ 第4章 核兵器禁止条約の構想 第5章 日本という抵抗勢力 第6章 世界を動かす市民運動 第7章 ついに成立した核兵器禁止条約 第8章 今後の課題―懐疑論に答える 著者:川崎哲(1968-、東京、NPO代表)

Posted by

「平和学習」の資料の一つとして。 2017年にノーベル平和賞を受賞したICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン/International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)の尽力もあり、2017年7月7日、122か国の賛成票を得て「核兵器禁止...

「平和学習」の資料の一つとして。 2017年にノーベル平和賞を受賞したICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン/International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)の尽力もあり、2017年7月7日、122か国の賛成票を得て「核兵器禁止条約」が採択されました。 世界唯一の被爆国として、またフクシマの被害を抱える国として、日本の行動に注目が集まりましたが、その対応(条約交渉開始の決議に反対票を投じ、以後の会議を棄権)は国際社会の批判を浴びました。 核保有国と非核保有国の間にある「溝」、そして「核兵器禁止条約」のもつ”意味”について、ICANの国際運営委員でもある筆者が、現在の世界情勢も視野に入れつつ解説してくれています。 原子爆弾やフクシマなど、核に関する問題について私自身は「当事者」ではないのですが、これからの世界(特に昨今の国際情勢には不安を感じます)をみるに、今の日本政府の主張を無批判に受け止めていてはいけないのではないか、と考えさせられました。 たしかに、日本はアメリカとの同盟関係の中で、アメリカの持つ「核兵器」の”抑止力”のもとで平和を享受している、という側面があります。一方で、その「核の傘」の下にあっても、北朝鮮の核武装を抑えることはできませんでしたし、「核兵器禁止条約」が核兵器について「いかなる核兵器の使用も国際人道法に違反し、人道の諸原則・公共の良心に反する」と述べていることに反論することはできません。 また、これからの日本国内の動きとして憲法改正を視野に入れた動きも見られますが、9条の改正案にともない、日本の自衛権に「核兵器」が含まれるのかどうか(1996年に国際司法裁判所(ICJ)は「核兵器の使用または威嚇は一般的に国際人道法に違反する。ただし、国家の存亡にかかわる自衛の極限的な状況においては合法か違法か判断できない(=究極の状況でも「合法」とは判断できない/究極の状況では「違法」ではない……と賛成反対両派で解釈が分かれる)」と判断を示している)や、核の傘による安全保障は、9条で「永久に放棄」した「武力による威嚇」にあたるのかどうか、という解釈を検討する必要があるでしょう。 また、アメリカが日本を守るために核兵器を使用することがありえるのか、またその事態を「被爆国」である日本は本当に望むのか、といった点を議論する必要があります。 今回の核兵器禁止条約をはじめとして、現代の国際社会では核兵器を使用すること自体が「避けるべきこと」という共通の世論が醸成されつつあることは間違いないと思います。 「理想論」「夢物語」と無視するのではなく、「核兵器廃絶」のために(それに伴った一般兵器の増強などにもつながらないような世界平和のあり方を含めて)、真剣に考える必要があります。 「人間の歴史の中で、奴隷制の廃止であれ、女性の参政権であれ、人権を基礎に正義を求めるあらゆる運動は、社会に当たり前のこととして存在する矛盾について少数の人たちが「これはおかしい、許されない」と声を上げることから始まった(p.79)」ものでした。核兵器廃絶についても同じことが言えるのだと思います。 政治家や国、世界を動かすムーブメントを起こすのも、市井の人々の声や意識なのだと思います。デモや集会に行くのではなくとも、「おかしいものはおかしい」と思える感性を持ち続けたい、と強く感じます。

Posted by

- 1