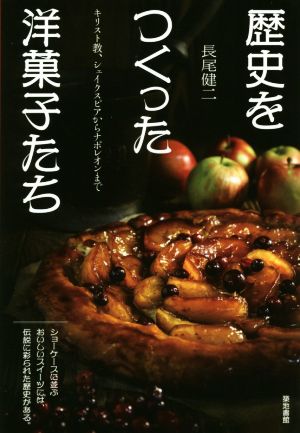

歴史をつくった洋菓子たち の商品レビュー

『お菓子でたどるフランス史』が面白かったのでリコメンドでよく出る本書を読んでみた。 キリスト教や地域の風習と西洋菓子の関連性がメインで取り上げられている。食べ物の話は眉唾物が多いが、原典を当たって検証した貴重で、かつ、読みやすい本だと思う。店名の由来となっている人名や仏語もわか...

『お菓子でたどるフランス史』が面白かったのでリコメンドでよく出る本書を読んでみた。 キリスト教や地域の風習と西洋菓子の関連性がメインで取り上げられている。食べ物の話は眉唾物が多いが、原典を当たって検証した貴重で、かつ、読みやすい本だと思う。店名の由来となっている人名や仏語もわかると興味もわいてくるし、ケーキ文化は英国から持たされた、本来の意味が変わってしまったものの昔からネーミングや口コミで苦労していたことも参考になった。 酒と同じく、ストーリーを知っていると味わいも変わるし、パティスリーに行く楽しみが大きくなった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

政治や文化と比較すると、文献が残りにくい食生活。ましてやお菓子の歴史となるとね〜。ガトー・デ・ロワ、クレープ、アップルパイ、エクレール、ヴォローヴァン、ザッハトルテ、マドレーヌ、ブリオッシュ、パンプキンパイ、サヴァラン、ブッシュ・ド・ノエル、パン・デビス、タルト・タタン、ビスケットの12章。結構色んな国のお国柄に絡んでますが、中心はやっぱりキリスト教。 プディングって元々は布袋に詰めて作ってたんだそう。 あと、ハロウィンにパンプキンパイってのは米国だけで、英国ではソウルケーキ(ソウリングの歌もある)とか、パイの語源がマグパイことカササギとか、トリビア満載。

Posted by

洋菓子の裏に知られざる歴史あり。 確かに洋菓子の出所は、あまり記録がなくてあやふやな感じで書いてあるものが多い。そういった伝説を、解説しているのが珍しい印象。この「諸説あります」状態が、インターネットの時代、本当にどれが歴史的事実に基づいているのかわからなくなっていく気がする。...

洋菓子の裏に知られざる歴史あり。 確かに洋菓子の出所は、あまり記録がなくてあやふやな感じで書いてあるものが多い。そういった伝説を、解説しているのが珍しい印象。この「諸説あります」状態が、インターネットの時代、本当にどれが歴史的事実に基づいているのかわからなくなっていく気がする。どんどん伝説が増えていきそう。こういう研究が少ないというなら、この本はとても有意義。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

<目次> 第1部 文化史としての洋菓子の歴史 第2部 おしゃべりな洋菓子たち 1、ガトー・デ・ロワ 2、クレープ 3、アップルパイ 4、エクレール 5、ヴォローヴァン 6、ザッハトルテ 7、マドレーヌ 8、ブリオッシュ 9、パンプキン・パイ 10、サヴァラン 11、ビュッシュ・ド・ノエル 12、パン・デビス 13、タルト・タタン 13、ビスケット <内容> 何やかんや、出てくれ洋菓子には馴染みがあった。そして、読み終わった感想は、和菓子もそうなのかもしれないが、ルーツは不明なんだな。ということ。そういう意味で、タイトルに偽りありだろう。歴史上の人物も散見される(マリー・アントワネットやナポレオンなど)。が、さほど重要な役割を果たしていないような…。結局、菓子の歴史は庶民がさりげなく作ってきて、あとから歴史上の人物に仮託されているのかな?

Posted by

- 1