食いつめものブルース の商品レビュー

中国でも裕福な家庭とそうでない家庭があり、日本なんかより全然貧富の差が激しいなと感じた。 ただ、貧しい家庭も、それをある程度受け入れて生活している、また、親は廃屋に住んでいるけど、子供は大学に通わせて金を使うと、激しすぎるメリハリがある。

Posted by

第49回アワヒニビブリオバトル「商売繁盛」出張!@古書みつづみ書房で発表された本です。 2019.02.09

Posted by

興味深かった。 私も中国人と働いたことあるけど 真逆の生まれの子が多かったから なんとも言えない気持ちになった。

Posted by

農民工と友人関係を続けて書かれたノンフィクション。誰にでも書けるというわけではなく、貴重な作品だと思う。 格差のない社会がいいなぁ。この本では上海など都会で生まれた人と農村に生まれた人たちの格差が描かれていた。農村では子供の教育費すら稼げないので都会に出て働く。子供を田舎に置いて...

農民工と友人関係を続けて書かれたノンフィクション。誰にでも書けるというわけではなく、貴重な作品だと思う。 格差のない社会がいいなぁ。この本では上海など都会で生まれた人と農村に生まれた人たちの格差が描かれていた。農村では子供の教育費すら稼げないので都会に出て働く。子供を田舎に置いて働く。 同じ国、同じ都市に住んでいると思えないほどの格差だった。 中国はこの先どうなっていくのだろうと心配したが、いやいや自分の国のこと先に心配しろよ、人の国のこと心配してる場合か、と思ってしまった。格差のない社会。どうしていけばいいのだろう。

Posted by

NHKの朝のラジオで著者のリポートをちらっと聞いたのがきっかけで読みたくなった。 こういう優れたルポルタージュを読むといつも、「知ってしまったと」いう感慨におそわれる。どこの国にも(もちろん日本にも)格差と貧困はあるだろうが、罰金を払って戸籍を買う、教育を受けられない、トイレが...

NHKの朝のラジオで著者のリポートをちらっと聞いたのがきっかけで読みたくなった。 こういう優れたルポルタージュを読むといつも、「知ってしまったと」いう感慨におそわれる。どこの国にも(もちろん日本にも)格差と貧困はあるだろうが、罰金を払って戸籍を買う、教育を受けられない、トイレがむき出しの部屋に住むなどという境遇に身を置く人は中国に比べればまだ少ないのではと思わされた。うーん…

Posted by

かなり前になるけど大連に行った時に 近代的なビルのすぐ横がスラムみたいになってて かなり驚いた。 上海に行っていた友人の写真は未来都市のようなギラギラした都会だった。 日本に来る中国の人は大声で爆買いをして ドン・キホーテやドラッグストアで5~60万円も使う。 中国の発展は...

かなり前になるけど大連に行った時に 近代的なビルのすぐ横がスラムみたいになってて かなり驚いた。 上海に行っていた友人の写真は未来都市のようなギラギラした都会だった。 日本に来る中国の人は大声で爆買いをして ドン・キホーテやドラッグストアで5~60万円も使う。 中国の発展は急速だ 古い町並みは一気に取り壊して 新しい建物を建てる ヘンテコリンなものや アートのようなもの オリンピックの鳥の巣 なんでもござれ その中国の発展を支えているのは 農民工と呼ばれる人々 多くの人はそんな人々の存在を知らない でも彼らの労働力で成り立っていることは多い そんな日の当たらない存在である彼らにスポットを当てたルポ。 友人として彼らとつきあってきた著者だけに リアルすぎるほどリアル 彼らのおかれた境遇や環境、生き方、 現実の厳しさや考え方などが本当によくわかる 人は生き方や環境でその後の人生が変わっていく 厳しい今を生き抜いていく人々の考え方は 日本人には理解できないかもしれない というのがよくわかる。 これから中国はどうなるのだろう? 成長はいつまでも続くものではない くいつめものたちはどこへ行くのだろうか?

Posted by

中国の発展の裏側。こないだ読んだ、テレビに映らない北朝鮮より全然生々しい。 中国はこれを隠す気もないんだろうね。国民を幸せにしようとは思ってないから。 搾取の構造。

Posted by

長期間に渡って住んでみないと書けない現代中国の現実を、誇張なく淡々と描いている。ノンフィクションの作品としては普通レベルだが、内容は衝撃的で勉強になった。

Posted by

中国の発展を支えてきた中国農民工の希望と絶望。産まれた場所だけで人生の選択肢が決まる中で、誰でも豊かになれるという幻想を中国が維持できるか。 生まれた国が違うだけのこちらがとやかく言えることでは無いが、数多の農民工が制度の歪みの中に歪んだまま置き去りにされつつも生き続ける姿が印象...

中国の発展を支えてきた中国農民工の希望と絶望。産まれた場所だけで人生の選択肢が決まる中で、誰でも豊かになれるという幻想を中国が維持できるか。 生まれた国が違うだけのこちらがとやかく言えることでは無いが、数多の農民工が制度の歪みの中に歪んだまま置き去りにされつつも生き続ける姿が印象的な一作。

Posted by

上海はかつて、魔都と呼ばれた。19世紀半ばから100年の間、租界で栄えたこの街は、多くのはみ出し者を受け入れてきた。大都会ではあるが、政治の中心ではなく、素性の知れないものを受け入れる度量の大きさは、一種独特の混沌とした魅力を形作ってきた。1920年代に上海で1年ほど暮らした経験...

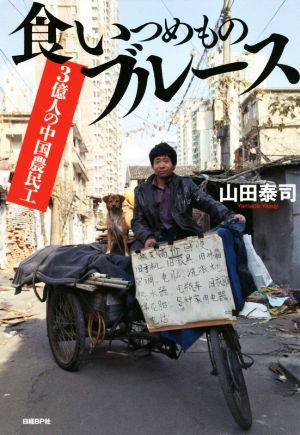

上海はかつて、魔都と呼ばれた。19世紀半ばから100年の間、租界で栄えたこの街は、多くのはみ出し者を受け入れてきた。大都会ではあるが、政治の中心ではなく、素性の知れないものを受け入れる度量の大きさは、一種独特の混沌とした魅力を形作ってきた。1920年代に上海で1年ほど暮らした経験を持つ詩人の金子光晴は、上海を「食いつめものの行く先」(「どくろ杯」)と呼んだという。きれいごとばかりでない、いささか荒っぽい「容認」だったとしても、とにもかくにも路頭に迷ったものたちを包む懐の深さを持つ街、それが上海であった。 フリーランスライターの著者も、上海で長年暮らす「食いつめもの」の1人である。 彼はそこで、中国の農村から出てきた出稼ぎ労働者と出会う。「農民工」と呼ばれる彼らは、大都会の片隅で、ささやかな夢を持って淡々と働き、生き抜いてきた。 本書はそんな彼らの日常を綴るルポである。 2008年の北京五輪や2010年の上海万博で、中国は華やかな祭典を繰り広げた。その陰で、実際にスタジアムや摩天楼の建築に汗を流してきたのは貧しい農村から出てきた「農民工」たちである。 上海に出てくる農家出身者は安徽省や河南省の人が多い。上海人は彼らを一段低いものとして見なし、安徽人や河南人は上海人は冷たい守銭奴だという。そこには深い溝がある。 農村に生まれたものはそれだけで大きなハンデを背負う。中学を中退してしまうものすらそう珍しくない。生まれた場所だけで格差が生じるのだ。 農村では一応食べるだけなら何とかなるが、現金収入を得ることは非常に困難だ。自然、都会への出稼ぎが増える。子供を祖父母などに預けて村に残したまま、親が都会に働きに出る例も多い。残された子供は「留守児童」と呼ばれる。親は子供をよい学校に行かせるため、自身は極めて劣悪な住居に住み、切り詰めて暮らす。 著者は自身も不安定な身の上であることもあり、農村から出てきて社会の下層で働く彼らと知り合い、友達となる。 廃品回収業者のゼンカイさん、料理上手な家政婦のパンさん、シングルマザーとして働くチャオさん。花嫁衣装として妻にユニクロのダウンジャケットを買ったチョウシュン。 本作の美点は、「虫の目」的に農民工の暮らしを生き生きと描いているところだろう。「友人」としての視点は、若干主観には偏るが、肌感覚で彼ら・彼女らの日常に迫っている。 多くは貧しいながらも生きる術を模索し、他者への思いやりを持ち、明日へのささやかな希望を胸に、上海で懸命に働いてきた人々である。 だが、その彼らを、近年、異変が襲う。 高騰する家賃、下がる賃金、減る職。上海での暮らしがどんどん「割に合わなく」なっているのだ。加えて、貧しい人々の胃袋を支えてきたB級レストラン街が不法建築を口実につぶされる等、当局による締め付けも陰に陽に進んでいく。 それは中国の食の安全に関する問題が噴出したのと時を同じくする。要は世の中が世知辛くなっていった結果ということかもしれない。 経済が躍進を続けているように見える一方で、下層を支えてきた農民工の暮らしはどんどん逼迫している。一度は上海を離れたものが行った先でも暮らしが立ち行かず、また舞い戻るケースも多いという。生きていける場所を求めて、彼らは右往左往しているのだ。 清濁併せ呑んできた、妖しくも魅力的な魔都・上海は、貧しい人々を追い出すことで、味気ない街へと変貌してしまうのか? 漂流し始めた彼ら・彼女らの行く先はどこなのか? これまでは「不当」ともいえる境遇でも愚痴をこぼさずやってきた彼らの怒りがもしも爆発してしまったなら、何が起こるのか? その行く末は、中国という大きな船の舵取りそのものにも関わることなのかもしれない。

Posted by

- 1

- 2