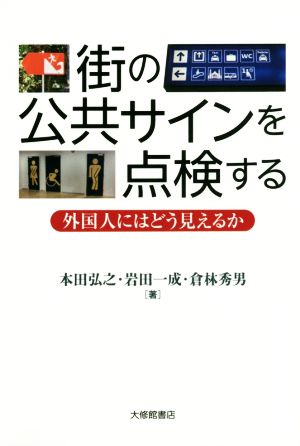

街の公共サインを点検する の商品レビュー

外国人向けの英語関係のサインを中心に、日本の街の看板やサインの問題点を指摘する。 日本の固有名詞の翻訳の仕方やピクトグラムの使い方など、非常に深く考察されていて勉強になった。利用者への聞き取りを行ったり、国などがきちんと表示形式を統一することが急務だろう。

Posted by

2022.9.18市立図書館 言語学の専門家の立場で、外国人(非日本語母語話者)にどう見えるかという視点から、街で見かけるさまざまなサイン(案内、指示、手順書などのピクトグラムや言葉・翻訳)を点検しながら、誤解なく過不足なくより多くの人によく伝わる方法を考える本。 非日本語母語話...

2022.9.18市立図書館 言語学の専門家の立場で、外国人(非日本語母語話者)にどう見えるかという視点から、街で見かけるさまざまなサイン(案内、指示、手順書などのピクトグラムや言葉・翻訳)を点検しながら、誤解なく過不足なくより多くの人によく伝わる方法を考える本。 非日本語母語話者とひとくくりにいっても、日本語を学びながら暮らしている人とわかるのは口頭の挨拶程度の短期訪問者ではニーズも違うが、多言語対応が進む欧州のケースと比較対照しながら、国際語としての英語を過大評価しすぎずになるべくピクトグラムを活用すること、次善の方法として「やさしい日本語」や「シンプルイングリッシュ」を活用し、ノイズや冗長さを減らすことを主に提案している。 サインの大きさ、目立ちやすさという要素にとどまらず、「たとえば「トイレは通路の奥まったところにある」という構造が日本では普通でも海外ではそうでもないというような、サインそのもの以外の「無意識の当たり前」を意識することも大事なのだと気付かされた。タッチパネル式の券売機やトイレの非常ボタンの位置など、失敗や間違いが生じやすいものはアルゴリズムや配置の改良が必要だというのも、もっと作る側が自覚したほうがよさそう。 公共デザインに携わる人、役所などで働く人なら一通りは知っておいたほうがいいと思うし、公共のサイン以外のあらゆる場面で参考になる話は多い。作る側だけでなく、ふだん見る側利用する側からのフィードバックがあればどんどん洗練されていくと思うので、こういう視点で街を観察できる人が増えるといいかもしれない(刊行から5年経って、実際に進化・改善している部分もけっこうある)。 日英語のバイリンガルや標準モデル(日英中韓の4言語表示)よりピクトグラムやひらがなのほうが在住外国人にも観光客にも親切ではないかという提言は、信頼できそうなデータに基づいているものだが、これからの言語政策を考えるためにも、国勢調査などに(国籍に関わらず)母語(第一言語)と理解言語を問う項目をもりこんでもいいのではないかと思う。

Posted by

Posted by

読了。豊富な実例で、街中の公共サイン(施設の位置や規制内容、案内などの表示)の問題点を指摘している。とてもわかりやすいし、こうあるべきだという提案まで書かれているのが良い。普段から周囲に「ノイズサイン」や「挿絵化したピクトグラム」などわかりにくい実例を目にしているだけに、それの何...

読了。豊富な実例で、街中の公共サイン(施設の位置や規制内容、案内などの表示)の問題点を指摘している。とてもわかりやすいし、こうあるべきだという提案まで書かれているのが良い。普段から周囲に「ノイズサイン」や「挿絵化したピクトグラム」などわかりにくい実例を目にしているだけに、それの何が問題で、どうするべきかが今回よくわかったし、共感する部分が多かった。シンプル化しすぎたせいでテプラを貼られてしまう例をツイッターなどでよく見かけるが、シンプルなことが悪いのではなくて、適切なピクトグラムを配置できなかったことに問題があるのだろう。自分も広い意味で「表示によって何らかの案内をする」ことを生業としているので、今後の参考にしたい。

Posted by

日常的に街で見るさまざまな「サイン」を取り上げて、サインを見る人に的確に内容が伝わるかどうか点検する図書。外国人の視点から書かれている。 在住外国人にとっては英語よりも「やさしい日本語」、ローマ字よりもひらがなの方が伝わりやすいというのは盲点だった。また地名を全て英訳すると日本人...

日常的に街で見るさまざまな「サイン」を取り上げて、サインを見る人に的確に内容が伝わるかどうか点検する図書。外国人の視点から書かれている。 在住外国人にとっては英語よりも「やさしい日本語」、ローマ字よりもひらがなの方が伝わりやすいというのは盲点だった。また地名を全て英訳すると日本人が道を聞かれたとき、わからなくなるなども知った。あと怖いのが警告等のサインを一言語だけにすると、特定の国の人を不快にさせる可能性があるよう。 いろいろ発見があった一冊。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

著者も日本人なので「運休」「休館」のような重要な情報はもっと大きく目立つように掲示すべきだろうと考えてしまいますが、「緊急かつ重要な情報があるときに限って手作りサインを使用する(ことがある)」というルール自体は、理にかなっていると思います。(p.125) ピクトラグムは「言語」であり「挿絵」ではない、つまり、文字によるサインを補完・装飾するために使うものではない。しかし、実際にピクトグラムが使われている現場を観察すると、多くの場所でピクトグラムが文字を飾るためのイラスト代わりに使われてしまっています。筆者たちは、このような現象を「ピクトグラムの挿絵化」と呼んでいます。(p.171?) ・避難所を表すピクトグラムや用語は順次統一していく。 ・津波避難のサインは緊急時にも対応できるよう逃げる方法を示す。 ・海抜表示は危険エリアを対象に想定浸水深情報を付加する。 ・外国人をお客様扱いせず消化活動で共に協力する相手としてみる。(p.172)

Posted by

日本国内に住む外国籍の人、訪日客にもやさしい街頭での掲示の在り方を考察する本。 一般読者向けなので、割とくだけた文体で、軽妙に書かれているし、じつれいとなる写真も多数あり、読みやすい。 日本に住む人には平仮名表記の方が伝わるというのは、「やさしい日本語」についての本でも述べられ...

日本国内に住む外国籍の人、訪日客にもやさしい街頭での掲示の在り方を考察する本。 一般読者向けなので、割とくだけた文体で、軽妙に書かれているし、じつれいとなる写真も多数あり、読みやすい。 日本に住む人には平仮名表記の方が伝わるというのは、「やさしい日本語」についての本でも述べられている。 本書ではそれに加え、不要な掲示があまりにも多く、コミュニケーションに支障をきたしていることや、ピクトグラムを「言語」ととらえ、画面を彩るだけのイラストとは区別すべきことが指摘されていて、興味深かった。 公共サインと商業サインの区別の方法として、筆者は公共サインは地味なデザインに統一することを推奨する。 その一節で、海外の例で、高い位置にあるのは公共サイン、低い位置は商業サインと、空間どりで区分けする空港の話も面白い。 ついでながら、ベルンの空港のトイレのピクトグラムの「切羽詰まってる感」は衝撃的である。 ぜひ一度現地に行って見てくるかしてみたい。

Posted by

日本が本当に観光立国を進めるのであれば今何をしなければならないのかという事がよくわかる一冊。 表向きにきれいごとを言ってもこの本の指摘通り本当に外国観光者が望むところまでには行ってないだろう。 観光者が望むことは日本人がそして日本のあらゆる標識が外国語になることではない...

日本が本当に観光立国を進めるのであれば今何をしなければならないのかという事がよくわかる一冊。 表向きにきれいごとを言ってもこの本の指摘通り本当に外国観光者が望むところまでには行ってないだろう。 観光者が望むことは日本人がそして日本のあらゆる標識が外国語になることではないという事に気が付かなければならない。 外国人、特に在日外国人にとって一番必要なことは英語表記でもローマ字表記でもないという事はまさに目から鱗、一番必要な表示がひらがなだという事に行きついたのには脱帽だ。 それとなく気になっていたのが警察のパトカーなぜ英語表記になっているのか理解に苦しんでいる。この本の言っていることを考えれば目の前のかっこよさだけではなくわかりやすさを求めるべきだろう。そう表記はひらがなにするべきだとけ・い・さ・つとね。

Posted by

「注意喚起のメッセージは、あくまで数が少ないときにその効果を発揮する」という指摘、まったくそのとおりと思う。

Posted by

- 1