危機の現場に立つ の商品レビュー

NDC分類 K329 「国連軍縮担当事務次長であり、二人の女の子の母親である中満泉さんは、世界中の紛争地で平和活動に奮闘してきました。本書は、その生々しい難民支援交渉から、目の当たりにした不正義への憤りと国連で働く意義、子育てと両立してグローバルに働く方法まで、これから国際協力...

NDC分類 K329 「国連軍縮担当事務次長であり、二人の女の子の母親である中満泉さんは、世界中の紛争地で平和活動に奮闘してきました。本書は、その生々しい難民支援交渉から、目の当たりにした不正義への憤りと国連で働く意義、子育てと両立してグローバルに働く方法まで、これから国際協力の現場を目指す人に有意義なメッセージが詰まった一冊です!」 中満泉[ナカミツイズミ] 国連軍縮担当事務次長・上級代表。早稲田大学法学部卒業。アメリカ・ジョージタウン大学大学院修士課程(国際関係論)修了。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)旧ユーゴスラビア・サラエボ、モスタル事務所長、旧ユーゴスラビア国連事務総長特別代表上級補佐官、UNHCR副高等弁務官特別補佐官、国連本部事務総長室国連改革チーム・ファースト・オフィサー、International IDEA(民主主義・選挙支援国際研究所)官房長、企画調整局長、国連PKO局政策・評価・訓練部長、国連PKO局アジア・中東部長、国連開発計画(UNDP)危機対応局長など歴任

Posted by

目の前にあるとても解決し難い状況を、どうすれば少しでもより良い状態にできるのか。それに向き合い続けている著者の、一般的には得難い経験を共有してもらえる本。 緒方貞子さんの本にも共通するが、お二人とも熱い自身の想いを基に、でも決して理想主義でなく、どこまでも合理的に・現実的に、今何...

目の前にあるとても解決し難い状況を、どうすれば少しでもより良い状態にできるのか。それに向き合い続けている著者の、一般的には得難い経験を共有してもらえる本。 緒方貞子さんの本にも共通するが、お二人とも熱い自身の想いを基に、でも決して理想主義でなく、どこまでも合理的に・現実的に、今何をすべきか、とれる行動は何か、を冷静に考え具体化する、を繰り返し続ける強い意志とリーダーシップが伝わってくる。 長い歴史の中で人間は争い続け、また、争いをなくそうという努力をし続け、世界はなんとか続いてきた。 仕事を通して自分は社会に何が出来るのかを考える時、自分へのエネルギーをくれる本。

Posted by

授業の中で読んだ。中満さんの人生が知りたかった。内容は仕事中の苦悩がたくさん書かれていた。想像していたような話ではなかった。紛争などは生まれる以前のことも多く、分からないこともあった。中満さんは結婚、子育て、キャリアを全て叶えたすごくかっこいい人であることはわかった。上級代表とし...

授業の中で読んだ。中満さんの人生が知りたかった。内容は仕事中の苦悩がたくさん書かれていた。想像していたような話ではなかった。紛争などは生まれる以前のことも多く、分からないこともあった。中満さんは結婚、子育て、キャリアを全て叶えたすごくかっこいい人であることはわかった。上級代表として活躍されている今のことをまた本にして欲しい。

Posted by

学生時代から国連に興味があり、国連の上級職で働く中満さんのキャリア変遷を知りたくて手に取った本。 国連職員には帰国子女が多いイメージだけれど、大学まで国内だったというから驚き。 ただ、その後大学院でアメリカに行き、UNHCRに入ってから、タイトル通り「危機の現場に立つ」日々が始...

学生時代から国連に興味があり、国連の上級職で働く中満さんのキャリア変遷を知りたくて手に取った本。 国連職員には帰国子女が多いイメージだけれど、大学まで国内だったというから驚き。 ただ、その後大学院でアメリカに行き、UNHCRに入ってから、タイトル通り「危機の現場に立つ」日々が始まる。 こんな若手でこんな前線で働くのかと衝撃を受ける。 その後も次々と新たな任地で必要とされ、キャリアを重ねる。多少の運もあったかもしれないが、それでもこうしたキャリアを築けたのも中満さんの人間力、仕事力のなせる技だろう。むしろこういう人間になったご両親の子育てを聞いてみたい。 2人のお子さんがいるというのに親近感を覚えたが、2人とも高齢出産で、やはり若いうちは独身バリバリで現地を経験するのが良いんだろうなと思った。 中満さんには遠く及ばないけれど、自分も国際社会のために貢献していきたい。

Posted by

さらっと一読。 まさに、平和を作る人。悲しむ人を減らす人。 といっても、聖人としてではなく、優れた実務者として。 リエゾンオフィサー=連絡調査官 米軍との調整、相補する関係性の構築。 その華々しく見える活躍に嫉妬する。しかし、数多くの修羅場から逃げずにきたのだろう。 わたし...

さらっと一読。 まさに、平和を作る人。悲しむ人を減らす人。 といっても、聖人としてではなく、優れた実務者として。 リエゾンオフィサー=連絡調査官 米軍との調整、相補する関係性の構築。 その華々しく見える活躍に嫉妬する。しかし、数多くの修羅場から逃げずにきたのだろう。 わたしも、がんばらねば。

Posted by

自分の決断が、それそのまま誰かの生命に関わる。 こんな恐ろしいことはない。 とんでもない仕事をしていると思った。 お子さんからの手紙には かあちゃん、だいすき、世界を、たのむ。 彼女の仕事は全部ここに集約されてると思った。今を生き抜く全てのひとのために。これから生まれて来る、...

自分の決断が、それそのまま誰かの生命に関わる。 こんな恐ろしいことはない。 とんでもない仕事をしていると思った。 お子さんからの手紙には かあちゃん、だいすき、世界を、たのむ。 彼女の仕事は全部ここに集約されてると思った。今を生き抜く全てのひとのために。これから生まれて来る、全ての子供たちのための仕事だ。 最初についた師がゴリゴリの共和党員だった、のも面白かった。 覚えておいて、女性は世の中を変えるために仕事しなくちゃいけないのよ。

Posted by

「男は出世を目的に仕事をするけれど,女は平和のために仕事をする」という言葉(記憶を頼りに書いたので正確ではないかも)が印象に残っている。 すごい人がいるものだ。

Posted by

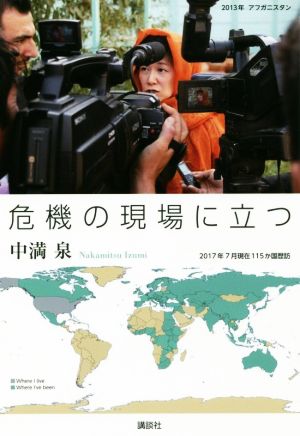

帯文:”国連日本人ナンバー1中満泉が語る平和活動の最前線” ”サラエボ、旧ユーゴスラビア、アフガニスタン、シリア……死と隣り合わせの現場で不条理な現実と、どう闘ってきたのか。” 目次:はじめに、パート1 夢が現実に、パート2 危機の現場に立つ、パート3 組織全体を見る仕事、パー...

帯文:”国連日本人ナンバー1中満泉が語る平和活動の最前線” ”サラエボ、旧ユーゴスラビア、アフガニスタン、シリア……死と隣り合わせの現場で不条理な現実と、どう闘ってきたのか。” 目次:はじめに、パート1 夢が現実に、パート2 危機の現場に立つ、パート3 組織全体を見る仕事、パート4 家族と仕事、パート5 国連復帰、結びにかえて

Posted by

中満さんのこれまでの仕事振りを辿る一冊。 全編通してルビが振ってあるが、個人的には逆にノイズになってしまった。 とても優秀で意義深い仕事をしているんだなーと思った。

Posted by

著者は国連軍縮担当事務次長である。本書は著者の難民支援、人道支援、PKOといった国連での経験をもとに書かれたものである。 著者は本書を娘世代に向けたメッセージであるとしている。そのためか、そのためか、全ての漢字にフリガナを振られており、基礎的なことまで注で解説している。また、...

著者は国連軍縮担当事務次長である。本書は著者の難民支援、人道支援、PKOといった国連での経験をもとに書かれたものである。 著者は本書を娘世代に向けたメッセージであるとしている。そのためか、そのためか、全ての漢字にフリガナを振られており、基礎的なことまで注で解説している。また、図書カードの送付先も「児童図書編集」行きとされている。 よって本書の対象は児童、生徒、学生であるといえる。 しかし、本書に記述されている著者の紛争地帯での経験は、究極の危機の場での利害調整など、一般の公務員など、危機管理の現場や行政の現場において中立的立場で利害調整を行うものにとって参考すべきことが数多く見られた。 その中で、特に私がポイントと感じたことを挙げてみると次のとおりである。 1 危機管理における人事の重要性 著者は「主要ポストの適切な人の配置を決めた段階で私の高等弁務官としての職務の70%を果たしたことになる。」という緒方貞子氏の発言を引用し、紛争地帯の難民支援という危機の現場では、瞬時の判断力が要求されるので、これに対応できる人材の配置が重要であると述べている。 効率的な職務の遂行を目指して、マニュアル標準化など、誰が担当しても同じレベルの業務遂行ができる体制の構築を目指している組織が多いが、マニュアルにない事象が起きる危機の場では、適切な人材の配置が重要である。 紛争地帯など利害対立が先鋭化しクリティカルな判断力が試される危機の現場では経験がものをいう。ほとんどの官庁、自治体で危機管理担当者がローテーション人事で配置されている現状は見直されなければならないだろう。 2 ぶれない判断力 危機の現場ではぶれない判断をしなければ説得力を持たない。そのためには、長いものに巻かれず、自らのモラルコンパス(倫理的行動指針)に従い勇気をもって行動することが要求される。 3 NPO、シンクタンクの利用 人権問題など、内政干渉と捉えられてしまうような案件で、国連が直接コミットメントすることが難しい問題は、NPOやシンクタンクを利用する。 (行政でも同様な手法をとることをがある。) 4 知的正直さ 上位者に対して、知りたいことを言うのみではなく、知らなくてはならないことを言う。(ブラビニ アフガニスタン担当特別代表の言葉) 5 巻き込み アフガニスタン和平が成功しなかったのはボン合意において、対立組織であるタリバンを国内政治のプロセスに参加を呼び掛けなかったことである。対立しているからこそ巻き込まなければならない。 本書の中には、どのように対立した組織同士をまとえるかなど、政策展開の参考となる事例が示されている。 6 パイロット組織 大きな組織の文化や仕事のやり方を変えるのはとてつもなく難しい。 組織内に柵のない新たな組織を作り改革を先導させる。 7 ノウハウの共有 国連開発計画(UNDP)は現場主義で地域に適合した支援を行い成果をあげているが、地域同士で連携がなくノウハウが共有されていないために、各地域毎に一から事業を立ち上げなければならず、非常に非効率な組織になっている。 8 データに基づいた説得 不偏不党の原則を守って、データに基づいて真実を億さず発表することにより信頼を勝ち取る。 9 ファーストトラック 危機管理でのみ使う人事や調達に関する柔軟な規則を準備しておく=通常のプロセスでは災害時等に素早い対応ができない。

Posted by

- 1