永遠のPL学園 の商品レビュー

★宗教と野球の温度差★高校野球で校歌(あーあーPL~以降だけだが)を覚えているのはPL学園だけだ。畠山・水野の池田旋風、それを下した桑田・清原のKKコンビを筆頭とするPLの甲子園での印象は、伊野商の渡辺を含めていまも鮮烈。横浜高・松坂など自分より下の世代だと思い入れが薄れてしまう...

★宗教と野球の温度差★高校野球で校歌(あーあーPL~以降だけだが)を覚えているのはPL学園だけだ。畠山・水野の池田旋風、それを下した桑田・清原のKKコンビを筆頭とするPLの甲子園での印象は、伊野商の渡辺を含めていまも鮮烈。横浜高・松坂など自分より下の世代だと思い入れが薄れてしまうせいもあるのかもしれない。 というわけで清原次男が出場する23年夏の慶応―仙台育英の決勝戦を前に、かねて疑問だったPL学園の変化を知ろうと読了。漫画「バトルスタディーズ」でPLの上下関係のすごさは感じていたが、宗教学校としての難しさに改めて驚いた。 休部に至る大きな流れは、著者によると次のようだ。 野球部の活躍→宗教勧誘の後押しに→ただ野球部だけが遊離→教団内部の野球部の支え手(二代ら)の死去→教団の信仰者の減少→暴力事件の発覚→野球部に対する忌避と支援する余裕の減少→16年夏を最後に休部 特に最後の1年、新入部員を受け入れなくなった後、12人での急激な転落(というと選手にはかわいそうだが)はすさまじい。宗教学校ということで野球部とは別のロジックが存在し、野球未経験の監督が就任するなど外部から伺いしれないところが恐ろしくもある。新興宗教の運営の厳しさという点では、天理などはどうなっているのだろう。天理の街を訪れたときにの独特さは忘れられない。 成功したOBは“伝統でもある暴力”や1年生の時の苦労を乗り越えられたからこそ今がある、と語るが、著者はこぼれ落ちた人にとってどうだったのかという視点を忘れない。負け犬の遠吠えと言う人もいるかもしれないが、報われなかったOBの声もあるとなお素晴らしかっただろう。 本書とは別だが、直近では三代が死去した後、教団で教祖不在になっていることを知った。奇しくも野球部に経験のない新入生が1人入ったという記事も読んだ。それ以上に全校生徒が50人しかいないとは、野球以前の問題なのだろう。PL教団そのものへの興味がわいてくる。大平和祈念塔を見ておくべきだった。 ほかに印象に残った点: ・PLは親まで信仰が義務付けられた ・桑田はいまも信仰があるよう(サイトの名前はPLの教えである「人生は芸術である」) ・全国から生徒を集めていたのは、寮があるのと大阪府内のほかの高校との軋轢(という言い分) ・野球部に対する教団内外の温度差。最後の方に監督に就いた正井校長が、あまりに赤裸々に取材に応じている(これが本書のキモでもある) ・PL教団の急激な衰退

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

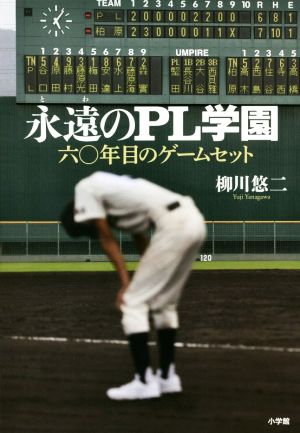

永遠のPL学園: 六〇年目のゲームセット 単行本 – 2017/3/15 野球部を支えられなくなったPL教団の信者数減少が最大の原因 2017年7月9日記述 柳川悠二氏による著作。 1976年、宮崎県都城市生まれ。ノンフィクションライター。 法政大学在学中からスポーツ取材を開始し、出版社勤務を経て独立。 2000年シドニー五輪から2016年のリオ五輪まで夏季五輪五大会を現地で取材する。 高校野球の取材は2005年から。以降、春夏の甲子園取材をライフワークとする PL学園といえば甲子園出場の強豪校である。 そのPL学園高等学校硬式野球部が新入部員を募集しない旨のニュースを数年前に見て疑問が沸き起こった事を覚えている。 なぜなのだろうかと。 暴力事件がかつてあったいえども他高校で事実上の廃部まで行うことは聞いたことがない。ただ新聞、ニュースでは細かい事情は報道されずそれ以上の事はわからなかった。本書によってようやく事情が見えてきたと思う。 教団内部での野球部を応援していた幹部、 2代教祖の妻、久枝氏(影身祖)(かげみおや)は2014年7月24日に104歳で亡くなる。 野球部の後援会長をしていた上原慶子氏も2012年に白血病で亡くなる。 2代教祖御木徳近氏が愛した野球部の後ろ盾が亡くなったことが野球部廃止へのトリガーとなったことは間違いないだろう。 現在は3代教祖御木貴日止氏以上に妻の美智代氏が教団の実権を握っているそうな。 しかし本書内でも著者の質問に対し、PLは全く説明が無い。 ノーコメントばかりだ。 説明責任という時代の流れ、変化に鈍感な所を見ると センスのなさを感じる。 PL教団の信者数は公称265万人とされた黄金期でも実数は約90万人。 公称90万人とされる現在は実数、数万人程度とのこと。 既に多くの宗教で信者数の激減に襲われていると宗教学者の島田裕巳氏は指摘していた。そのことを改めて実感した。 PL学園高校の2015年度入試では、外部受験者が28名しかいなかった。 理文選修コースの競争倍率は、大阪の私立で最低の0.23倍。 2016年5月1日時点で生徒数は3学年でわずか188人しかいない。 上記はP175に書かれていることだ。 これでは教団からの野球部の寄付を続けるのは難しいだろう。 野球部の廃部だけではなく学校そのものが廃校になるかもしれない。 大阪府では大阪維新の会、橋下徹氏の努力で私立高校授業料無償化が行われている。それで、この状況では詰んでいるとしか言えない。 PL教団の2代教祖御木徳近(1900~1983)の存在とその支援によって野球部は強くなってきた。(施設の拡充、特待生制度など) 人材募集、部員勧誘として井元俊秀氏(いのもととしひで)1936年生まれ。 野球部監督として中村順司氏の両輪体制においてPLは黄金期を支えられていたと言って良い。 本書では井元氏、中村氏を取材し創部時期、黄金時代の時期の話も充実している。 印象に残った文章 「良い監督というのは、教科書に書いていないことを勉強するんだ。 技術書をたくさん読むのが良い指導者の近道ではない。選手を叱ってはいかんぞ。 仕方なく叱らざるを得ない時があるかもしれないが、叱ったあとにフォローすることを忘れてはいけない。」鶴岡一人(南海ホークス監督) 本書の後半は最後の62期生を一人ひとり紹介しながら彼らの成長していく姿を描いている。 公式戦で勝利することはできなかった。しかし彼らが現役部員として得たもの、考えたもの、努力したこと、試行錯誤したことは決して無駄ではないと思う。 最後の主将を務めた捕手の梅田翔大 記録員の土井塁人 河野友哉、水上真斗、原田明信、藤原海成、安達星太、藤村哲平、谷口大虎、正垣静玖、森實尚之、藤原光希 12名の62期生は自らとは直接関わりのない所で翻弄されてしまった世代でもある。 野球に対し不信感を持ってもおかしくない。 それでも卒業後、殆どの者が野球を続けるという。 彼らにエールを送りたい。

Posted by

著者は野球を専門とするスポーツライター。今から5年ほど前に、60年余りの歴史の中で、80人以上のプロ野球選手を生み出した名門PL学園高校野球部が廃部となった。その背景に迫ったノンフィクション。一般的な報道では見えてこない背景が垣間見れて、とても刺激的な内容だった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

甲子園出場17回、優勝7回を誇るPL学園が2016年夏になぜ廃部になったのかを追ったノンフィクション。全国の野球エリートを集めたスカウトシステム、芝生が美しいグラウンドと室内練習場、全寮制で3年生を1、2年生が支える「付き人」制度などを紹介しつつ、廃部の直接の原因となった先輩や監督の体罰についても触れる。「3年神様、2年平民、1年奴隷」後輩は先輩に対して「はい」か「いいえ」しか言えず、歯を見せて笑うのも厳禁、恋愛、外出、電話禁止。親との連絡は手紙のみ。風呂で湯船に浸からない、シャンプー菌糸、石鹸のみ、部屋では体育すわり、廊下の女子を見てはいけないーなどなど。練習に水が飲めず、清原は和式トイレのたまり水を飲んだとか。でも理不尽が力の源。この寮生活を耐えきれば、人生のたいがいの苦境は乗り越えられるだろうな。PL教団を立教し、野球を愛して1983年に亡くなった御木徳一。「学力は東大、野球は甲子園」を合言葉に学園を拡張してきた。その教祖が3代目に変わってから、教団の勢力は衰退。PL学園高校も180人くらいしか生徒がいないという。かくしていつしか体育会では当たり前だったシゴキが2000年代に入って問題化。今江や桜井、朝井がいた01年に起きた3件の暴力事件で教団の態度が硬化した。07年には練習会に参加して打球を胸に受けた中学生が死亡。教団は財政、人的支援を削っていく。その裏に信者数が最盛期の約90万人から数万人に激減するなど教勢の衰退があることなどを著者は指摘する。野球部どころか学校の存続すら危ないというのだ。62期生、最後の部員12人は、そうした大人の事情に振り回されながら地方大会初戦で力尽きた。一方で、教団が十分な説明もなく、密室で野球部の廃部を進めていくことも著者は批判する。結局は野球部は教団の教勢拡大の手段に過ぎなかった。PL野球を愛した人たちへの説明責任は果たされていない。

Posted by

なぜ、PL野球部が廃部と言う形になったのかが、ようやくわかった。経営等はいち私立高校の問題なので、ごちゃごちゃと言える立場ではないのは、十二分に解っているが本当に残念!!!。 桑田真澄氏監督(他の方でも良いのですが・・)のもと、新PL野球部を願望したい

Posted by

今年の甲子園は100回目の記念大会。今まさにベスト8に向けて熱戦が繰り広げられていますが、同時に過去の名場面・名選手ということでPLのKKが繰り返し取り上げられています。確かにPL学園という存在は甲子園を国民的祝祭の場にした特別な学校でした。個人的にも78年初優勝の時の高知商との...

今年の甲子園は100回目の記念大会。今まさにベスト8に向けて熱戦が繰り広げられていますが、同時に過去の名場面・名選手ということでPLのKKが繰り返し取り上げられています。確かにPL学園という存在は甲子園を国民的祝祭の場にした特別な学校でした。個人的にも78年初優勝の時の高知商との決勝戦を予備校でイアフォンつけたラジオで聞いていたことを思い出しました。その当時ヘンテコな名前で人文字なんて変わった応援と感じましたが、同じ時代にチャンピオンで野球編に突入していた「ドカベン」とシンクロして甲子園のブランドを加速度的に上げたような気がします。と、いう個人的追憶はおいておいて、この本で取り上げるのは、ひとつの野球部の消滅。スポーツにはゲームセットがあって、だけど人生はいつまでも続く、とはよく言われるけど、野球部を信仰の体現の芸術と考えた二代目教祖の死が、あれだけ大きな存在感のPL野球部を廃部させてしまう。人生もいつまでも続くわけはなく、スポーツも永遠ではない無情。二年間の取材を通して著者は最後の野球部員に感情移入させていき、そこに至る大人たちの都合に疑問を呈します。だけど、そのにあるのはいわゆるPLだけの問題ではなくて体育会体質と言われるものへの向き合いになるのだと思いますがそこへは肉薄出来ません。甲子園から余り大きな恩寵を得た学園の落日の物語を、六十二期生が健気、というだけには終わらせられない、と思いました。

Posted by

甲子園と言えば、PL。 このイメージは大きい。 今回、PLについてはじめて知ったことが多かったが、 学生スポーツ=暴力や私立校の経営などの面が垣間見れた。 理解しがたい面もあるけれど、ひとつの大きい組織としては、存在するには光と陰があって、当たり前かもしれない。

Posted by

宗教とは何か、PL教に限らずその本質に触れていないか。日頃の行ない(修行)が結果として現れる。日頃の行ないが発揮できるように神に祈る。

Posted by

私が高校野球を見始めた頃、桑田・清原が一年生だった。 憎たらしいほど強かったPL学園、最近は専ら大阪桐蔭か履正社の名前しか聞かなくなり、休部に追い込まれる状況というのは唐突感があった。 その経緯というのがよく分かった。タブー視される宗教が絡む中、ここまで調べ上げたなというのが率直...

私が高校野球を見始めた頃、桑田・清原が一年生だった。 憎たらしいほど強かったPL学園、最近は専ら大阪桐蔭か履正社の名前しか聞かなくなり、休部に追い込まれる状況というのは唐突感があった。 その経緯というのがよく分かった。タブー視される宗教が絡む中、ここまで調べ上げたなというのが率直な感想。 そして最後の夏の大会の章は読んでいて切なく感じた。

Posted by

PL学園は、かつて甲子園の常連校で全国制覇も7回、プロ野球にもたくさんの選手を送ってきた。 そのPL学園野球部が、2016年には、部員12人、監督は野球素人となり、夏の甲子園を1回戦で敗退し休部となる。 そのPL学園について、スポーツライターの著者が、丁寧に取材を重ねて書...

PL学園は、かつて甲子園の常連校で全国制覇も7回、プロ野球にもたくさんの選手を送ってきた。 そのPL学園野球部が、2016年には、部員12人、監督は野球素人となり、夏の甲子園を1回戦で敗退し休部となる。 そのPL学園について、スポーツライターの著者が、丁寧に取材を重ねて書かれたドキュメンタリー。 PL学園とPL教団の関係、野球部の先輩、後輩の関係、暴力事件の起こった背景など、複雑な状況があったのだと知った。 PL学園の最後の代の62期生も、甲子園への夢を持ちながら入部しても、監督が野球の素人で高いレベルでの指導もなかった。それが歯がゆく感じたこともあったと思う。そんな野球をやる環境としては恵まれないなかで、真剣に野球に取り組んだ62期生は素晴らしいと思った。

Posted by

- 1

- 2