江戸の乳と子ども の商品レビュー

学術的な本を読んで、涙ぐんだのは初めてかもしれない。 歴史をやっていく勇気をもらった。 図書館で借りて読みましたが、後日必ず購入したいと思います。

Posted by

学術的 粉ミルクがなかった時代、誰でも母乳で育てていたのだと思い手に取った一冊だったけど、江戸時代ならではの苦悩がある事を知り勉強になりました。 母の死亡や赤ちゃんの死亡が少なくなかった時代に 赤ちゃんを育てることの大変さを知りました。 乳持ち奉公、ほしごろし、階級社会によ...

学術的 粉ミルクがなかった時代、誰でも母乳で育てていたのだと思い手に取った一冊だったけど、江戸時代ならではの苦悩がある事を知り勉強になりました。 母の死亡や赤ちゃんの死亡が少なくなかった時代に 赤ちゃんを育てることの大変さを知りました。 乳持ち奉公、ほしごろし、階級社会によっても違う。 出産後すぐはすぐにお乳が出ないので、出るまで貰い乳をする。 女の子なら男の子のママから、女の子なら男の子のママから貰い乳をして、出るまでつなぐというのは印象的でした。 赤ちゃんはお乳が出るまでの間のお弁当と水筒を持って生まれてくると聞いたことがあったので。現代でも母が無理しすぎない事も大切と思いました。

Posted by

人工乳が無い時代、乳が出ないと言うのは、切実な死活問題だったのだなと思った。日本の母乳神話に一石投じる興味深い本だった。 そして何より江戸時代の授乳期間の長さに驚いた!

Posted by

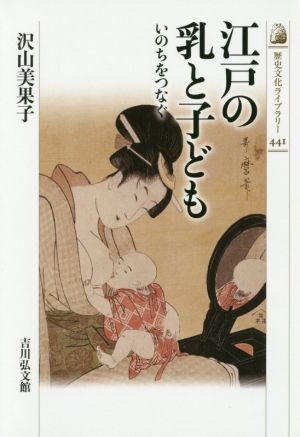

面白かった。表紙の絵を筆頭に,自分は子育てで江戸時代の人と同じことをやってるんだなぁと分かるのが何ともほっこりすると言うか。何百年後かの人たちが私の子育て日々を見て,同じことを思ってくれるのだろうか。 本論ももちろん興味深かった。

Posted by

豊乳は資本。江戸時代ではどのように乳が扱われていたのかという話。乳房が性的な意味を持っていなかった時代であるため、当然「乳」と言ったら母乳のことを指す。とはいえ「母乳」というのも現代的な呼び方である。粉ミルクが無かった時代であるため、赤ん坊を育てるには人が分泌する乳汁しかない。現...

豊乳は資本。江戸時代ではどのように乳が扱われていたのかという話。乳房が性的な意味を持っていなかった時代であるため、当然「乳」と言ったら母乳のことを指す。とはいえ「母乳」というのも現代的な呼び方である。粉ミルクが無かった時代であるため、赤ん坊を育てるには人が分泌する乳汁しかない。現代では母乳育児をするべきか粉ミルクでもいいか、ということでしばしば揉めることになるが、この本を読むと選択肢があるだけマシだな、と思う。 母親の乳の出が悪かったり死んだりすると、なんとかして乳を調達しなくてはならない。逆に赤ん坊がすぐに死んで乳が余っている人は乳持ち奉公に出て、乳を売ったという。乳持ち奉公は中々いい金になったので、中には乳を売るために赤ん坊を産み、すぐに殺した者もいる。これが経済に組み込まれるということか。

Posted by

いのちをつなぐ=こどもを産み育てることの困難さを、[乳]を介したネットワークでなんとか切り抜けようとしていた江戸時代の人々。 [乳]という存在が今とは全く異なる意味合いを持ち得た時代の、哀しさ厳しさを考えさせられた。

Posted by

赤ちゃんは母乳で育てるのが一番、という雰囲気の中、確かに完母は楽だし経済的でいいと思うけど(実際私は幸運にも2人の子どもは母乳で育てられたけど)、母乳で育てたくてもがんばってもどうしても十分出ないお母さんもいる。昔は粉ミルクなんかなかったし、みんながんばれば母乳で育てられるんだ、...

赤ちゃんは母乳で育てるのが一番、という雰囲気の中、確かに完母は楽だし経済的でいいと思うけど(実際私は幸運にも2人の子どもは母乳で育てられたけど)、母乳で育てたくてもがんばってもどうしても十分出ないお母さんもいる。昔は粉ミルクなんかなかったし、みんながんばれば母乳で育てられるんだ、って言われがちだけど、江戸時代にもがんばっても母乳が足りないお母さんはいたということを初めて知ってなんかほっとした。 昔は乳が足りなければ他の授乳中のお母さんに飲ませてもらったりして、人のネットワークでなんとか命をつないでいた。それでも亡くなってしまう赤ちゃんも多かったし、割のいい乳持ち奉公をするために自分の子どもを犠牲にする女性もいたという負の側面もしっかり書かれてあってとても勉強になった。

Posted by

自分の娘に子ども(ぼくには孫)ができて、お乳を与えるということがたいへんだということを改めて認識した。一つはお乳がコンスタントに出るかどうかということがあるし、もう一つにはお乳をやる間隔が最初は2,3時間で、やる娘がたいへんだということがある。娘の場合は、子どもが小さく産まれてき...

自分の娘に子ども(ぼくには孫)ができて、お乳を与えるということがたいへんだということを改めて認識した。一つはお乳がコンスタントに出るかどうかということがあるし、もう一つにはお乳をやる間隔が最初は2,3時間で、やる娘がたいへんだということがある。娘の場合は、子どもが小さく産まれてきたので(2500gはあったが)、お乳を吸う力が弱く、お乳を搾乳器でしぼってやっていたが、これではいけないと思って桶谷式という、かつて自分たちもお世話になった授乳法を教える人を探した。それで初めて子どもが自らの力で飲めるようになったわけである。それでも、お乳がはってきたりして娘は乳腺炎を心配し、何度もそこへ通った。こんなことを書くのは、江戸時代、お乳が出ない母親、ですぎてつまって乳腺炎になった母親はどうしたのだろうといったことを考えたからである。本書はそうしたケースを含め、母親がお産で死んでしまった場合、子どもの授乳はどうしたのか等々資料に基づき詳しく書かれている。考えて見れば、お産は危険なことで、昔はお産で死んだり、産後の肥立ちが悪くて病気になる母親も多かった。そんな場合子どものお乳はどうしたのだろう。疑問はどんどん出てくる。本書では、お乳は母親からだけもらうものではなく、相互扶助のネットワークができていたことや、領主が自分の身内がお乳が出ない場合、子どもを産んだ農民の母親を街まで呼び寄せお乳を与えさせたとか、乳母がお乳の代わりに水を飲ませてこどもを下痢で殺してしまったとか、きちんと回数をやらず子どもを「自然死」に見せかけて殺してしまったとか(「ほしごろし」と言う)、子どもが5歳頃になるまでお乳を飲んでいたとか、さまざまなケースが紹介されている。(乳腺炎のケースは出てこなかったが)

Posted by

- 1