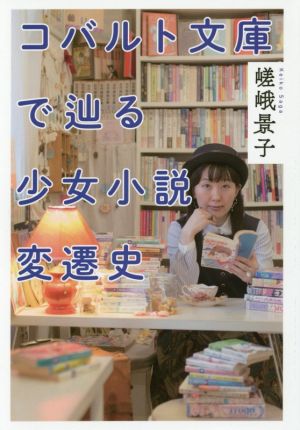

コバルト文庫で辿る少女小説変遷史 の商品レビュー

私がコバルト文庫をシリーズ・ブランドとして熱心に読んでいたのは、中学生から高校生のほんの入り口くらいの期間だったと思います。雑誌『Cobalt』を買っていたのがどれくらいの期間だったかは、思い出せないのですが。 私が熱心な読者だった時期に当てはまるのは『80年代少女小説ブーム』...

私がコバルト文庫をシリーズ・ブランドとして熱心に読んでいたのは、中学生から高校生のほんの入り口くらいの期間だったと思います。雑誌『Cobalt』を買っていたのがどれくらいの期間だったかは、思い出せないのですが。 私が熱心な読者だった時期に当てはまるのは『80年代少女小説ブーム』の、ここで書かれている『四天王』4名や新井素子氏がコバルト作家の中心だった時期ですね。高校後半くらいから、読書の傾向が一般小説やミステリに移行していき、コバルト以外のレーベルには手を出したことがありませんでした。氷室冴子氏、新井素子氏といった、特定の作家さんの本は読んでいましたが。 そのもっと前の時代から、まさに今、2016年頃までの約半世紀に渡る少女小説の状況の移り変わりの、時代の変化を踏まえた分析結果は、ほんの一時期の読者でしかなかった自分にとっても、興味深く読めました。もちろん、自分が愛読していた作家さんや作品の名前がバンバン出てくる時期の箇所が一番楽しかったです。 そして、私自身が好きな傾向と、ちょうどその時のトレンドと、自分の年代とがぴったり合っていたんだな、と、改めて思い、幸せな時期を過ごせのだと思うと、なんだか感慨深いです。ま、自分が10年遅く生まれていたら、それはそれでその時のトレンドに乗っていたかもしれませんけどね。 また、出版業界も商売ですから、ちゃんとその時代に売れるものを模索し、売ろうとして仕掛けていった結果の栄枯盛衰みたいな部分も面白かったです。 終盤のボカロ小説、ケータイ小説、ラノベ、TL、ライト文芸までくると、全く触れていない領域なので、ふとした記事なので言葉を聞いてもピンとこなかったのですが、こういうものだったのかと、勉強に(?)なりました。 色々懐かしくなったので、当時の愛読書を再読してみようかしら、という気持ちになりました。

Posted by

読んでいる最中にふと、昔読んだ「理系白書」の中にあった「理系の人間のあいだでは知識はシェアされやすいけれど、理系の人間は非理系の人間へ説明するのが苦手なひとが多いから、理系的な知識を理解できる、非理系の人間への説明のうまい人材が求められている」という箇所を思い出しました。 アカデ...

読んでいる最中にふと、昔読んだ「理系白書」の中にあった「理系の人間のあいだでは知識はシェアされやすいけれど、理系の人間は非理系の人間へ説明するのが苦手なひとが多いから、理系的な知識を理解できる、非理系の人間への説明のうまい人材が求められている」という箇所を思い出しました。 アカデミズムをここまでわかりやすく、しかしクオリティを失わずに書けるのは、すごいことだと思います。 内容についてもそうですが、まずは作者さんのこの才能を高く高く評価したいですし、この本を書いてくれてありがとうという気持ちでいっぱいです。 私自身も、気づけば少女小説を読んでいた身なので、内容のすべてではありませんが、当事者(=消費者)として存在していた時期があり、なるほど、そういう世の中の流れに巻き込まれていたのかと納得しきりでした。 少女小説がどのような作家を輩出して、どのような作品が多く作られて、どのような歴史を迎えてきたのか、という事実ももちろん面白いですが、時代背景の移り変わりが実に面白かったです。 良妻賢母にならねばならないことが決定している時代のモラトリアム、開放感に溢れた時代、閉塞感にあえいでいる時代、不安定で不透明なものを嫌がる時代、社会進出に心踊らせる時代。 それはつまりは、日本の女性史でもあるのだなあと感慨深く思いました。今、世の中の女性が「当たり前」だと思っているいちいちは「当たり前」なんかではなくて、その当時の女性たちが悩み葛藤し、主張したり隠れ蓑を見つけたりして作ってきてくれたものなのだなと、改めて思った次第です。 口には出せない悩み事や、親しい人間には(だからこそ)聞けない内容があって、それに対する答えを求めるのは健康的な精神なのだなと思います。そして、小説は、そういう悩み事に直接的・間接的に答えを与えてくれるものなのだなと。 少女小説の多様性が失われてきていることは、数年前から意識せずとも感じていて、それが個人的には少女小説(特にコバルト文庫)から離れる原因のひとつになったなと思っています。 これまでの歴史の中で、何度も変革と変貌を続けながら、でも核の部分は変わらずに(一番最後にあった、久美沙織さんのおっしゃる「寄り添う」がそれに当たるのかなと)、これからも変わり続けているのかと思うと、これからまた多様性も戻ってくるんじゃないかと期待が持てました。 最後に。膨大な量の資料を、ここまで綺麗にまとめるためには、膨大な時間と膨大な力が必要だったと思います。それを考えると、本の値段は安いと感じました。 あと、章ごとにページの上部に入っている模様?が違うのですが、それが往年のコバルト文庫を思い出させてくれて、とても好感的でした。

Posted by

刊行前、そして刊行後にタイムラインで熱く盛り上がっていて手に取りました。とはいえ、コバルトのことも少女小説のことも正直よく知らない自分が読んでいいものかと思いながら手に取ったのですが、すごーく面白かった。 「少女のための開かれた物語」、「新たな世界への入り口」として時代のニーズに...

刊行前、そして刊行後にタイムラインで熱く盛り上がっていて手に取りました。とはいえ、コバルトのことも少女小説のことも正直よく知らない自分が読んでいいものかと思いながら手に取ったのですが、すごーく面白かった。 「少女のための開かれた物語」、「新たな世界への入り口」として時代のニーズに合わせて柔軟に変化を続け、一時代を築きあげてきた文学史には残らない「少女文学」の歩み。 作家陣には現在では他分野で活躍する有名作家が数多くいたことなど、なるほどと興味深い記述がたくさん。 ほぼこの手の作品を通らずに小学校高学年からは大人向けの小説を読んでいて、書くことに憧れてはいても何も生み出せず書きかけの物語と書きなぐりの詩のようなエッセイのようなものばかり量産し、高校生になってからはロッキンオンジャパンとオリーブに傾向してきた人間として、同時代に行き場のない少女たちの居場所がこのようにあったのか、と思うと感慨深くなりました。 作家陣は憧れの存在であり、物語の世界に導かれて書き手を目指す読者たちとの交流も盛んだったというのはSNSどころかインターネット前夜の時代ならではなのかもしれない。 確かにあの時代のジャパンやHの読者投稿や文通募集コーナーを思い出しました。 中盤の「少女小説レーベルのBL」は現在BLにはまっている人間にはとても興味深いものでした。 コバルト=ライトなBLも扱っている、くらいのイメージだったので、ニーズに合わせてBLの人気作家を招いていたというのにはびっくり。 本文では触れられていませんが、朝丘戻さんは個人サイトからのスカウト組ですね。 新人賞経由でなく、BLが本流ではないコバルトで本誌デビューってやっぱり特異の経歴だったんだなぁ。(コバルトではBL以外も出されていますね) 近代に移ったころ、ボカロ小説/ケータイ小説、ラノベ/TL/ライト文芸まで視点を広げ、読者の年齢層やニーズの変化に合わせて新たなムーブメントが生まれつつあるというのも面白かったです。 確かに読者が社会人のTLはお仕事ものかお姫様ものの二極化に見える…のは、癒しと刺激が求められている証なのですかね。 姫嫁ブームに関しては「タイムラインでみた」笑 自身はBLとライト文芸の中間くらいの立ち位置の書き手のつもりでいるのですが、タイムラインの比較的の世代の近いファンタジーの書き手さんたちの源流がいまも脈々と流れている場所なんだな、と、近くて遠い世界をなぞっているようでとても面白かったです。 「少女」に寄り添い、語りかけるための物語にはそこでしか果たせない役割があり、それは大人になったからといって「卒業」を促されるものではない。 なんどでも回帰できる場所があるというのはまばゆいものだなぁと思いました。

Posted by

- 1

- 2