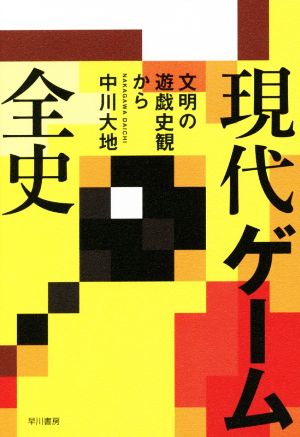

現代ゲーム全史 の商品レビュー

これは読み応えがあった。 社会論、文化史、はたまた考現学、ジャンル分けの余地はいろいろあり得ようが、シンプルにゲームの発達史として名著と言って良いと思う。 そもそもゲームという遊びを分析するための枠組みとして、著者はフランスの批評家ロジェ・カイヨワの4分類、すなわち競争(アゴン...

これは読み応えがあった。 社会論、文化史、はたまた考現学、ジャンル分けの余地はいろいろあり得ようが、シンプルにゲームの発達史として名著と言って良いと思う。 そもそもゲームという遊びを分析するための枠組みとして、著者はフランスの批評家ロジェ・カイヨワの4分類、すなわち競争(アゴン)、運(アレア)、模擬(ミリクリ)、眩暈(イリンクス)を提示する。 たしかに、勝ち負けを競い、そこに運不運がからみ、ごっこ遊び的役割の演技(模擬)があり、爽快感や操作の気持ちよさ(めまいの感覚)がある、これはゲームそのものの特徴としても優れた考察である。 これらを再現するゲームを作るなかで、コンピュータの黎明期から現代に至るまで、マーケットやテクノロジー、さらには政治や経済で何が起きていたのか、の通史的解説は唸るほどのコクの深さ。 米国でコンピュータ開発の一環で「ポン」(要するにテニスゲーム)が誕生したのがテレビゲームの元祖というのは比較的知られているが、その背景のピンボール、ややこしいところではナチス時代のユダヤ人の苦難や満州との関係までもが浮かび上がる。 しかしやはり私が同世代的に楽しかったのは、スターウォーズのヒットを受けて「ブロック崩し」を改良したスペースインベーダー(1978)から始まり、中沢新一をして「神話性の獲得」と言わしめたゼビウス(1981)、さらにはファミコン、スーマリ、ドラクエあたりまでの1980年代をめぐる圧巻の叙述。 家電としてお茶の間に入り込むためのマーケティング的な工夫からテクノロジーの制約からくる色使いや動きのイノベーションまで、とにかく楽しくて仕方ない。 パソコン世代ならハイドライドやドラゴンスレイヤー、ザナドゥなんて名前にも胸アツであろう。 私自身が最近のゲームを知らないので後半は純粋なテクノロジー発展論のお勉強読書になってしまったのが残念。 なかなか分厚いし、一部の書評にある通りやや衒学的で生硬な文体ではあるので読みやすくはない、が、おもしろすぎるので止めることはできない。そんな本。

Posted by

●現代ゲーム「全史」というだけあって、すさまじいボリュームと範囲の広さだった。個人的には『D&D』といったTRPGや「東方」といった同人ゲームも出てきたのは驚いた。

Posted by

ファミコン世代なので、ファミコン登場直前あたりから読みはじめた。当時販売されていたパソコンとの関連や、このクリエイターがこれの影響を受けてこれを作ったのか!といった、懐かしむだけではなく、大人になったからこそ「なるほど」と思えるネタがたくさん詰まっていて面白い。

Posted by

【所在・貸出状況を見る】 https://sistlb.sist.ac.jp/opac/volume/207181

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

一般書での学術的切り口にも程度はあるかと思いましたが、良かったです。私見だと、プレイステーション以後だと、テレビゲームが特殊な趣味から一般的になったと感じました。今まで、ゲームを唾棄していた人が、子どもを含めて1人1台体制に移行しましたから。

Posted by

筆者視点の俯瞰の高みによるためか、ゲーム論にあまり見られぬ硬い文章に戸惑う。「僕たちのゲーム史」がタイトルを捨てて捨てて自らの思いをぶつけた読み物となっているのに対し、本書は拾いに拾って客観性に徹しようとした労作の資料集。

Posted by

- 1