最高機密エージェント の商品レビュー

映画やドラマの中のスパイでは 無く冷戦時代の米ソがいかにして 諜報活動をしていたか赤裸々に 真実を描いたノンフィクションである。 読んでいるうちに何度も手に汗握る 真実のドラマがあり、その時期に 貢献した1番のスパイトルカチェフ の行動力は、ソビエトの過去からの 体制への怒りが積...

映画やドラマの中のスパイでは 無く冷戦時代の米ソがいかにして 諜報活動をしていたか赤裸々に 真実を描いたノンフィクションである。 読んでいるうちに何度も手に汗握る 真実のドラマがあり、その時期に 貢献した1番のスパイトルカチェフ の行動力は、ソビエトの過去からの 体制への怒りが積み重なり それを原動力として、米に未来に繋がる ソビエトの機密を米にもたらした。 トルカチェフが逮捕されるのも 皮肉な事に内部から米への反発者 が密告した事である。 トカチェフは現アメリカでも最も 優れたスパイとして、CIAに機密文書 を撮影するトカチェフの絵が燦然と 掲げられている。

Posted by

スパイ映画の出来事は、どうせ作り話だろうと思って観ているのだが、どうやら実際のスパイも映画のような活動をしているのだ、ということがよくわかる本。 冷戦時代のCIAモスクワ支局に接触してきた一人のロシア人が、いかにして貴重なインテリジェンスをアメリカに伝えたのか。その様子が、各種資...

スパイ映画の出来事は、どうせ作り話だろうと思って観ているのだが、どうやら実際のスパイも映画のような活動をしているのだ、ということがよくわかる本。 冷戦時代のCIAモスクワ支局に接触してきた一人のロシア人が、いかにして貴重なインテリジェンスをアメリカに伝えたのか。その様子が、各種資料に基づいて詳細に綴られている。もたらされた情報は、トップガンにまでつながっているのだから、とにかく貴重だったようだ。

Posted by

1980年代。 ソヴェトの航空レーダーを中心とした極秘資料を米国に流し続けたスパイとCIAエージェントのやり取り詳細。 KGBの監視のまき方とか情報のやり取りの仕方とか。 詳細を情報開示する米国もすごいね。 今となっては使わない手法なんだろうけど。 最後はCIAをクビになった別の...

1980年代。 ソヴェトの航空レーダーを中心とした極秘資料を米国に流し続けたスパイとCIAエージェントのやり取り詳細。 KGBの監視のまき方とか情報のやり取りの仕方とか。 詳細を情報開示する米国もすごいね。 今となっては使わない手法なんだろうけど。 最後はCIAをクビになった別のエージェントが・・・

Posted by

事実は小説よりも奇なり ミステリーと違い ノンフィクションの文体で淡々と書かれていて 最後まで同じペースで読み切った。

Posted by

2020年9月13日読了。 10億ドルのスパイと呼ばれた男。 アディック・トルカチェフ KGBでも外交官でもなく、祖国への幻滅から自らスパイに志願し、その高レベルの情報から「10億ドルのスパイ」と呼ばれた。 舞台は冷戦下のモスクワ、CIAはなかなかソビエトの内部にエージェント...

2020年9月13日読了。 10億ドルのスパイと呼ばれた男。 アディック・トルカチェフ KGBでも外交官でもなく、祖国への幻滅から自らスパイに志願し、その高レベルの情報から「10億ドルのスパイ」と呼ばれた。 舞台は冷戦下のモスクワ、CIAはなかなかソビエトの内部にエージェントを作れずにいた。 そんなとき、局員が立ち寄ったガソリンスタンドに現れた男がトルカチェフだった。 これは実話で、巻初に写真が何ページか載っているので、結末はそれを見るとわかってしまうのだが、なぜそうなってしまうのかが大変気になる。 そして、驚きだったのが1978年時点でロシアの戦闘機「Su-27」の情報がすでにトルカチェフによってアメリカにもたらされていたということ。 1978年といえば、あのミグ25が函館空港に強行着陸した2年後。 まさに「冷戦を終わらせたスパイ」と言っても過言ではない。 CIAには今でもトルカチェフの肖像画が掲げられているそうだ。 重厚なノンフィクションである。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

【261冊目】70年代後半から80年代前半にかけて、CIAがソ連内に得ていた"billion dollar"の価値があると称された情報提供者と、彼を担当したエージェントの物語。そして、米国にあるCIA本部と、CIAモスクワ支局の協力と摩擦の物語。30年以上前の話とはいえ、現実の諜報活動の実態がこうした表の世界に出てくるのがとてもアメリカらしい。機密指定解除された公文書の数々だけでなく、元CIAオフィサーにも取材して書かれているというから、本当に驚き。「拒絶地域」と呼ばれ、これ以前には第三国のソ連人から情報提供を得ることはあっても、ソ連領域内に情報提供者を持てていなかったというのも、本当であれば、冷戦の意外な事実ではないだろうか。 デッド・ドロップやら超小型カメラやらも登場してさながらスパイ映画のような要素もある。 他方、紙幅の多くが、情報提供者・トルカチェフの要求にどう答え、どう手綱を引くかということに苦悩するCIA本部とモスクワ支局の姿を描いており、1人の個人の苦悩に巨大組織が向き合うというそのアンバランスさも興味深い。 ソ連という体制・思想に対する恨みや疑念がトルカチェフと妻を動かしていたという、「なぜ祖国を裏切ったのか」の説明も踏み込んでいて面白かったし、トルカチェフが露見するきっかけとなった元CIA職員もまた、CIAという組織に対する個人的な恨みを動機として動いてたという符号も面白い。祖国や組織への裏切りは、いつの時代も洋の東西を問わず、これからも続いていくんだろうな。 エピローグは、トルカチェフがもたらした情報が米国にどのように役立ったのか書いてある。これもまた面白い。諜報活動そのものは本書のように描かれることがあっても、その果実に対する評価にまで踏み込んだ作品はあまりない。その意味でも本書は出色。

Posted by

【トルカチェフは一〇億ドル以上の価値があるスパイ、”ビリオンダラー・スパイ”だった】(文中より引用) 冷戦下、モスクワ。絶対的とも言える監視の中、米CIAのケース・オフィサーたちはいかにして情報提供者を獲得し、彼らを運用していったのか。知られざる攻防戦の真相に迫った作品です。著...

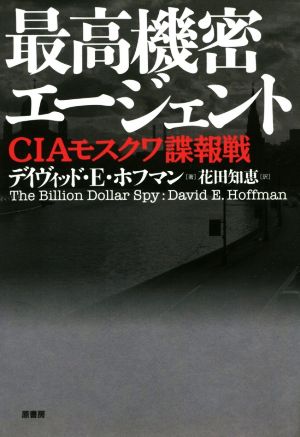

【トルカチェフは一〇億ドル以上の価値があるスパイ、”ビリオンダラー・スパイ”だった】(文中より引用) 冷戦下、モスクワ。絶対的とも言える監視の中、米CIAのケース・オフィサーたちはいかにして情報提供者を獲得し、彼らを運用していったのか。知られざる攻防戦の真相に迫った作品です。著者は、ピュリッツァー賞を受賞しているデイヴィッド・E・ホフマン。訳者は、英米翻訳家の花田知恵。原題は、『The Billion Dollar Spy』。 アドルフ・トルカチェフという人物のエピソードを中心に描かれているのですが、手に汗握る展開とテンポの良い語り口からページを繰る手が止まらなかった一冊。分厚い作品ですが、あっという間に読み進めてしまいました。 トルカチェフの人物像が本当に興味深い☆5つ

Posted by

小説ではない。 実情報に基づく、再生レポート。 淡々とした書き振りではあるが、引き込まれた。 色々な諜報戦があるのだろうが、これはその中でも最も影響力のあったスパイ、と言っていいのだろうか。 スパイ活動の動機も多様だが、やはり、一番のポイントは人なんだな。 外交の一面はこうい...

小説ではない。 実情報に基づく、再生レポート。 淡々とした書き振りではあるが、引き込まれた。 色々な諜報戦があるのだろうが、これはその中でも最も影響力のあったスパイ、と言っていいのだろうか。 スパイ活動の動機も多様だが、やはり、一番のポイントは人なんだな。 外交の一面はこういうことなのだろうと思う。 そりゃ、うちみたいなザルな国に、まともに情報なんか預けられないよ。 軍事と外交は同じ。まともな外交も軍事も無い国が、なぜ生き残っていけると思っているのだろうか。

Posted by

最初の10ページくらいを読んだ状態では、本書で何を伝えたいのかよく分からなかった。それを過ぎると、本書の主題が分かるようになり、とたんに臨場感を持ち始め、面白くなってくる。悪いのは邦題だ。原題の「THE BILLION DOLLAR SPY」を意味するものであれば、当時ソヴィエト...

最初の10ページくらいを読んだ状態では、本書で何を伝えたいのかよく分からなかった。それを過ぎると、本書の主題が分かるようになり、とたんに臨場感を持ち始め、面白くなってくる。悪いのは邦題だ。原題の「THE BILLION DOLLAR SPY」を意味するものであれば、当時ソヴィエトでCIAのスパイをしていたアドルフ・トルカチェフのドキュメンタリーであることを理解できたはず。最初に大勢のスパイが紹介されたので、CIA全体のスパイ行為を明らかにするドキュメンタリーだと勘違いした。その勘違いをしなければ、興味深く読めるだろう。内容は、トルカチェフのスパイ行為が米国に対して、どれ程の利益を供したか、まさに10億ドルの貢献をしたスパイの話だ。おそらく、書かれていることは事実なのだろう。冷戦時代にこのようなことがなされていたとは、表に出ない活動であるのだが、007シリーズを越えた事実がより恐怖に感じる。簡単に言えば、「スパイって本当にいるんだ。しかも命懸けで諜報活動をしているスパイがいるんだ。マジか」って表現したいところだ。CIAのエージェントでスノーデンが、盗聴などを恐れていたので、大袈裟に言いすぎではと思ったが、現代のテクノロジーであれば、スノーデンも真実を語っていたのかもしれない。事実は小説より奇なりとはまさに本書のことだ。

Posted by

最高機密エージェント デイヴィッド・E・ホフマン著 スリルあふれるスパイの実話 2016/9/25付日本経済新聞 朝刊 キーホルダーに模した超小型スパイ・カメラ、万年筆に仕込んだ自殺用毒入カプセル、諜報(ちょうほう)員に指令を送るための暗号無線交信機。いずれもスパイ小...

最高機密エージェント デイヴィッド・E・ホフマン著 スリルあふれるスパイの実話 2016/9/25付日本経済新聞 朝刊 キーホルダーに模した超小型スパイ・カメラ、万年筆に仕込んだ自殺用毒入カプセル、諜報(ちょうほう)員に指令を送るための暗号無線交信機。いずれもスパイ小説の話ではない。米中央情報局(CIA)に最高軍事機密を提供し続けた、冷戦期最大のロシア人スパイに関する実話である。1977~85年にかけてCIAの本部とモスクワ支局がやりとりした944ページに及ぶ電信記録の機密指定が解除され、ピュリツァー賞を受賞した記者が関係者のインタビューを交えて、旧ソ連国家保安委員会(KGB)とCIAによる生々しい諜報合戦の実態を明らかにした。 ソ連の軍事機密にアクセスできた軍事技師アドルフ・トルカチェフは、ソ連のレーダー技術や航空装備、兵器開発計画などの極秘資料を米国に大量に漏洩。その質の高いインテリジェンス情報により、米国はソ連に対する軍事的優位性を確立したほか、冷戦崩壊後の西側の対露戦略にも大きな影響を与え続けてきたとされる。その功績から、CIA本部には、カメラで機密文書を撮影するトルカチェフの肖像画が掲げられており、米国に10億ドル(約1千億円)の利益をもたらした英雄として今でも称(たた)えられている。 盗聴、変装、偽情報、国外脱出。本書には、スパイもののすべての要素が満載されており、映画を見ているようなスリルが味わえる。祖国への幻滅からCIAのエージェントを志し、ガソリンスタンドで米国外交官に接触を図り、KGBの影におびえながらモスクワの路地裏で機密情報をCIAに提供する様子などがリアルに描写される。米露の諜報戦の舞台がKGB本部に程近いモスクワ中心部の狭いエリアであったことにも驚かされる。また、77年8月にKGBの関与が疑われる米国大使館の火災が発生したが、KGBが機密資料を火事場泥棒することを恐れ、CIA支局長が火災現場を離れようとしなかったというエピソードも紹介されている。 トルカチェフはもとより、前代未聞の大物スパイに向き合うCIAモスクワ支局のエージェント達(たち)の心理描写なども巧みに表現されており、読み進むにつれ本書がノンフィクションであることを忘れてしまう。最終的にトルカチェフは逮捕、処刑されるのだが、そのきっかけを作ったのが、なんとソ連に亡命した元CIA職員による密告であったという。なんとも人間臭いドラマチックなストーリーであるが、現代の諜報戦は人間が介在しない形のサイバー空間に移行しつつある。 原題=THE BILLION DOLLAR SPY (花田知恵訳、原書房・2800円) ▼著者は米ワシントン・ポスト紙の編集者などを務める。 《評》防衛研究所地域研究部長 兵頭 慎治

Posted by

- 1