小説の家 の商品レビュー

図書館の特設コーナーにあり、気になって借りた。複数の作家によるアンソロジーだが、遅読の私はパラパラめくって気になったものだけ読了。 「ろば奴」は、障がいを持っていると思われる主人公が、それでも裕福な大家族の中に交ざって過ごす幼少期と、その後の不条理極まりない出来事、それを昇華さ...

図書館の特設コーナーにあり、気になって借りた。複数の作家によるアンソロジーだが、遅読の私はパラパラめくって気になったものだけ読了。 「ろば奴」は、障がいを持っていると思われる主人公が、それでも裕福な大家族の中に交ざって過ごす幼少期と、その後の不条理極まりない出来事、それを昇華させていく様を描いたもの。生と死、人と神、光と影、昔はもっと境目が曖昧で混沌としていたのかも。小学校の頃、一緒に過ごした耳が聴こえない子やダウン症、自閉症の子はどこに行ったのだろう、、とふと思った。たまに養護学級のクラスに通ってたけど、授業や運動会は一緒で、あの頃それに疑問を感じることは無かったな。 インパクトが大きいのは「THIEVES IN THE TEMPLE」。まさかの白い紙面に白い文字の印刷で、読みたい人だけ読みな、と言われてるような傲慢さを感じたけど、そもそも本を読むってそういうことか、と思い直し、最初の数行で興味を惹かれて(ぶっ飛んでいる)読んでしまった。読んだのは2か月位前だけど、今でも物語の緊張した空気感や質感、暗いトーンが蘇ってくる。ただとにかく読みにくいので、本や姿勢を調整して明かりの角度を変えながら読み進めないといけない。喫茶店だったので、周りの人からは紙面が真っ白に見えると思い、おかしな人に思われないかな、、とちょいちょい気になったのを思い出した。なるほど、この作品はこういった読書体験(マーケティングでいうカスタマーエクスペリエンス=CX)も付加価値として狙ってるのか、と思う。笑。 ✳︎独立した作品 鳥と進化/声を聞く 柴崎友香 フキンシンちゃん 長嶋有 THIEVES IN THE TEMPLE 阿部和重 ろば奴 いしいしんじ

Posted by

13人の小説家の作品が収められた本だが,一風変わったものだなと思って読んでいったが,最後で美術雑誌に掲載された作品を集めた由.意外に面白かったのは阿部和重の作品.薄い印刷で読むのに苦労するがミツミネはユニークだ.たまり塩が出てくる「ろば奴」も良い.

Posted by

様々な小説家が既存のルールに囚われない書き方、装丁の仕方で書かれた小説のまとめ本。フォントや段組も自由で読みにくいものも多数。新ジャンルとか新たな取り組みなのかもしれないが、読みにくくて失敗。

Posted by

小説とアート。おもしろいコンセプトの本。個人的には岡田氏と山崎氏の話がおもしろかった。特に山崎氏のこういう感じのが、えっ?!って感じで好きなんだよなー。

Posted by

ただのアンソロジーではない、アート。もう本当アート、好き! 特に阿部和重さんの白い紙に白い文字、喧嘩売ってるだろ、読めねーよ。はじめ白い紙たくさん使ってるなーと思ってたくらいだからね、まさか文字が書いてあるとは。なんだこりゃ的な普通でないものばかりでかわたしは好きですね、発想が。...

ただのアンソロジーではない、アート。もう本当アート、好き! 特に阿部和重さんの白い紙に白い文字、喧嘩売ってるだろ、読めねーよ。はじめ白い紙たくさん使ってるなーと思ってたくらいだからね、まさか文字が書いてあるとは。なんだこりゃ的な普通でないものばかりでかわたしは好きですね、発想が。 面白かったのは岡田利規さん、初読みだったかも、読みやすかった。あと最果タヒさんのちょっと壊れた感じも好き。長嶋有さんの漫画家さんとのコラボもシュールでブラックネタでくすくすした。遊び心しかないアートアンソロジー、嫌いじゃないなー。

Posted by

「美術手帖」に掲載された、小説とアートワークのコラボレーション作品のアンソロジーらしい。 好きな作家が結構参加していたので気になって読んだ。 いしいしんじがさすが。 ばつん、暗転。 みたいな終わり方のお話がおおい。 とんがった内容。話的にはすっごい良い!という感じではないかなぁ...

「美術手帖」に掲載された、小説とアートワークのコラボレーション作品のアンソロジーらしい。 好きな作家が結構参加していたので気になって読んだ。 いしいしんじがさすが。 ばつん、暗転。 みたいな終わり方のお話がおおい。 とんがった内容。話的にはすっごい良い!という感じではないかなぁ。 装丁はおもしろい。白いインクで印刷された話があったりとか。

Posted by

「美術手帖」に掲載された、小説とアートワークのコラボレーション作品のアンソロジー…だったのか。よく分からないまま読み進めたので、そうと知った状態で読んだらまた違った感想を持った気がする。 「鳥と進化/声を聞く」柴崎友香 「女優の魂」岡田利規 「あたしはヤクザになりたい」山崎ナオコ...

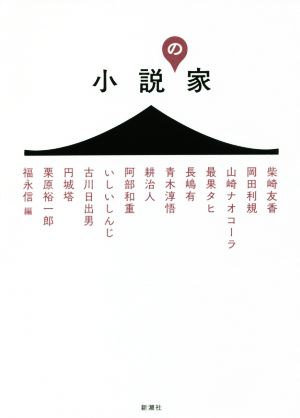

「美術手帖」に掲載された、小説とアートワークのコラボレーション作品のアンソロジー…だったのか。よく分からないまま読み進めたので、そうと知った状態で読んだらまた違った感想を持った気がする。 「鳥と進化/声を聞く」柴崎友香 「女優の魂」岡田利規 「あたしはヤクザになりたい」山崎ナオコーラ 「きみはPOP」最果タヒ 「フキンシンちゃん」長嶋有 「言葉がチャーチル」青木淳悟 「案内状」耕治人 「THIEVES IN THE TEMPLE」阿部和重 「ろば奴」いしいしんじ 「図説東方恐怖譚」「その屋敷を覆う、覆す、覆う」古川日出男 「手帖から発見された手記」円城塔 「〈小説〉企画とは何だったのか」栗原裕一郎 「謝辞とあとがき」福永信 インパクトが大きいのはやっぱり「THIEVES IN THE TEMPLE」の真っ白さだけども、一番好きなのは…うーん、「図説東方恐怖譚」かなあ。「手帖から発見された手記」も嫌いじゃない。しかし「謝辞とあとがき」のYonda?の件もかわいくて好きだ。

Posted by

斜めになってるのとか、白い紙に白い文字とか、ざらざらした紙とか、あーもうめんどくさい! 躊躇せず読み飛ばしたけど、好きな人のはすごくおもしろかった。「こんにちは。夕方から夜になるときに境目はないが、夜から朝になるときにははっきりとした境界がある。」とは、わたしが一方的に送っている...

斜めになってるのとか、白い紙に白い文字とか、ざらざらした紙とか、あーもうめんどくさい! 躊躇せず読み飛ばしたけど、好きな人のはすごくおもしろかった。「こんにちは。夕方から夜になるときに境目はないが、夜から朝になるときにははっきりとした境界がある。」とは、わたしが一方的に送っているメールそのままでおもしろかった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「美術手帖」連載の小説とアートワークのコラボをまとめたアンソロジー。 紙やインクなど拘りぬいた装幀、手書き文字やイラスト、写真も多用され、作家さん達の贅沢な手作り文集のよう。納得の名久井直子さん装幀。 白インクで印刷された阿部和重さんの短編は蛍光灯の下で何とか読む。 2010年代の作品ばかりの中、耕治人さん「案内状」(1958年掲載)は古く感じない物語、芸術家同士の微妙な距離感が印象的な佳作。 古川日出男さんの掌編は視点の変換が心地いい。山崎ナオコーラさん「あたしはヤクザになりたい」の本郷の不器用な生き様の描写からのストンと着地する結末、長嶋有さん「フキンシンちゃん」のゆるさ加減は絶妙。 視覚的娯楽を堪能できた一冊だった。

Posted by

+++ この家の窓からは“大切なもの"が見える。 上條淳士、福満しげゆき、倉田タカシ、師岡とおる、近藤恵介など 豪華アートワークと共に贈る、前代未聞のアンソロジー。満を持して誕生! 「鳥と進化/声を聞く」 短編でしか拾えない声、柴崎友香の新境地。 「女優の魂」 チェ...

+++ この家の窓からは“大切なもの"が見える。 上條淳士、福満しげゆき、倉田タカシ、師岡とおる、近藤恵介など 豪華アートワークと共に贈る、前代未聞のアンソロジー。満を持して誕生! 「鳥と進化/声を聞く」 短編でしか拾えない声、柴崎友香の新境地。 「女優の魂」 チェルフィッチュの傑作一人芝居にして岡田利規の傑作短編小説。 「あたしはヤクザになりたい」 たくさんのたった一人のために。山崎ナオコーラが描く永遠。 「きみはPOP」 最果タヒがプロデュースする視覚と音の世界。小説と詩の境界。 「フキンシンちゃん」 新人漫画家・長嶋有の風刺&生活ギャグまんが、たくらみに満ちた続編。 「言葉がチャーチル」 お前はすでに終わってる。青木淳悟が始末する世界史。 「案内状」 あの耕治人が全国の文系男子を激励! 幻の作品。時空を飛び越えて収録。 「THIEVES IN THE TEMPLE」 白いスクリーンに映り込む人間模様の黒い影。文学を漂白する阿部和重の挑戦状。 「ろば奴」 いしいしんじはよちよち歩きで世界の果てまで到達する。奇跡の作品。 「図説東方恐怖譚」「その屋敷を覆う、覆す、覆う」 そのとき、古川日出男は現実を超越する。 「手帖から発見された手記」 すべてはここから始まった。円城塔によるまさかの大団円。 その他、栗原裕一郎の埋もれた文学史を探索する論考、編者・福永信の長すぎる謝辞など、ここでしか読めない読み物満載。 ブックデザイン・名久井直子 +++ 色とりどりの物語であり、さらにページ自体にもさまざまな工夫が凝らされ、ページをめくるたびに驚きがあって、飽きさせない。光るように白い阿部氏の作品は、蛍光灯の下で読めないことはないのだが、目が疲れすぎて途中で断念してしまった。作家のみなさんも、普段使わない思考回路を使われたのではないかと想像するのも愉しい。いろんな意味で挑戦にあふれた一冊である。

Posted by

- 1