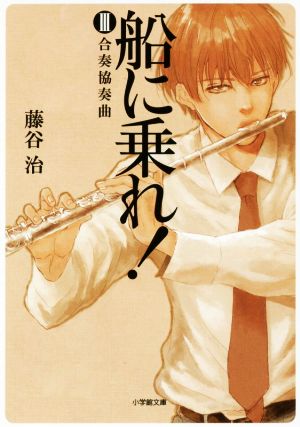

船に乗れ!(Ⅲ) の商品レビュー

日出処の天子を思い出しながら読んでしまったよ伊藤慧くん… 哲学の先生も人間味溢れる先生で非常に良かった。 音楽と青春と恋愛と友情と、夢と自意識と現実と挫折と、永遠の問い。 永遠に揺られ続ける終着点を見出せない全ての人のための物語。

Posted by

音楽学校を出て音楽家になるのは一握り。 これを一般の人はどれだけ知っているだろうか。 普通の音大だけではなく芸大や桐朋の一流でもある話です。 この本のテーマはブランデンの5番。 演奏会って一期一会なのでそういうのもありかなと思う。 逆に譜面は一生残るのでサトルに届いた譜面は今で...

音楽学校を出て音楽家になるのは一握り。 これを一般の人はどれだけ知っているだろうか。 普通の音大だけではなく芸大や桐朋の一流でもある話です。 この本のテーマはブランデンの5番。 演奏会って一期一会なのでそういうのもありかなと思う。 逆に譜面は一生残るのでサトルに届いた譜面は今でもあるでしょう。 最後に「船に乗れ!」の題名の理由が出てきます。 「音楽は趣味の方が良いのよ、一生続けられる趣味よ」 「仕事にしないほうがいいのよ、楽しめないから」 と昔自分の師匠が言った言葉をこの本を読んで思い出しました。

Posted by

向き合うことも、認めることも、許すことも、 今はできないかもしれない。 (以下抜粋) ○僕には先生の言葉より、その前の一瞬の沈黙のほうがはるかに重要だった。(P.20) ○僕に限らず、自分が懸命にやっていたことを、新参者がさらに器用に、そして熱心にやっているのをまのあたりにすれ...

向き合うことも、認めることも、許すことも、 今はできないかもしれない。 (以下抜粋) ○僕には先生の言葉より、その前の一瞬の沈黙のほうがはるかに重要だった。(P.20) ○僕に限らず、自分が懸命にやっていたことを、新参者がさらに器用に、そして熱心にやっているのをまのあたりにすれば、ショックを受け、無力感を覚えることは誰にでもあることだ。(P.37) ○「オーケストラに出られないんですか、って訊いたんです」(P.45) ○本当になりたいものになるには、僕はあまりに不徹底で、卑怯だ。なまけもので才能のかけもない、情けない人間なんだ。(P.153)

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

これは、音楽の小説というより哲学の小説だった。第1巻を読んでいるときは、音楽がテーマの十代くらいが対象のほのぼの青春小説だと思っていたが、いえいえ、私のように大人になってから何年も過ぎた者の胸にずっしりくる作品だった。 主人公のサトルは通っている音楽高校で一年生の時には「学校で一番チェロが上手い」と言われていたが、二年生のある時の事件を境に、チェロを弾くことが楽しくなくなってしまった。そしてまた、自分には思っていたほど才能がなかったことを悟り、「チェロを辞める」ことを決心する。サトルはプライドの高い人間なので、チェロを続けるかぎりはソリストや有名なオーケストラのチェリストにならなければ意味がないとその時は思っていたのだ。 決意を伝えた周りの大人のなかで、一番理解があったのは、サトルがチェリストになるように先回りして線路をひいてきた、新生学園大学学長でもある、お祖父様だった。「食うために腕を上げていった芸術家が一番好きだ。モーツァルトはどうして山のように名曲を残していると思う。いい曲を仕上げなきゃ、次の注文が来なかったからさ。精一杯いいものを書かなきゃならなかったんだ、生活のために。……芸術は芸術家が気ままに作ったもんなんかじゃないんだ。家賃のために、お上の機嫌をそこねないために、次の仕事に困らないように、切羽詰って作られたんだ。しかもそんな苦労は、ほらこの音楽からはこれっぽっちも聴こえてこやしねえ。」と音楽を辞めたところでその何倍も苦労するであろうサトルに花向けの言葉を送った。サトルはお金だけではなく、家族の愛情にも恵まれていた。 上の音大(新生学園大学)には進まず、普通大学を受験すると決めても、高校卒業までの音楽活動は全うする。文化祭での三年生ばかりの小編成オーケストラなど、団結して練習、演奏する中で、一年生の時からの音楽科での友情を再確認する。 その中で、再び現れた南枝里子(サトルの元恋人でサトルが二年生の時、留学から帰ったあと、突然退学してしまった)は、サトルへの手紙の中で、望まない妊娠、結婚をしてしまったが生まれてくる赤ちゃんが幸せでいるために、いまの家族への愛情を一番大切にしているということを書いてきた。 枝里子も数カ月の間に大人になってしまったのだ。そして枝里子は枝里子の道徳によって生きていた。 この小説の1巻で、「合奏は皆でお互いの音を聞き、一つの音楽を作り上げる音楽だが、協奏は一人一人のソリストが相手より前に出ようと競いあう演奏だ。」というようなことが書かれていた。ではこの「合奏協奏曲」という副題がついているこの三巻は、調和しながらも各ソリストが個性を出して凌ぎあう演奏ということなのか。それが、ニーチェの「道徳の地球にも、その正反対に立っている人がいる!」という言葉に通じるということなのか。 ニーチェは私には難しいのだが、音楽の世界と哲学と青春と人生を結び付け、それを繊細なサトルに語らせた重厚感のある魅力的な小説だった。

Posted by

完結編。 だが、何かがスッキリと解決したわけでもないのだ。 「船に乗れ!」 誰かからそう叱咤されなくても、誰もが人生という船に乗って、いや、乗せられているのではないか。 そして、現在の、これを書いている津島サトルは、 「船に乗ることは乗っているのです。でも僕は、櫂を無くしてしま...

完結編。 だが、何かがスッキリと解決したわけでもないのだ。 「船に乗れ!」 誰かからそう叱咤されなくても、誰もが人生という船に乗って、いや、乗せられているのではないか。 そして、現在の、これを書いている津島サトルは、 「船に乗ることは乗っているのです。でも僕は、櫂を無くしてしまった」 そう言っているようだ。 くたびれた大人になった、津島はしかし、高校の三年間を眩しそうに目を細めて見ている。 書き切ったところで、告白を終えたところで、少しもすっきりしないと言っているが、彼は音楽と和解しつつある。 ひとつ。 私は、南枝里子という女が許しがたい。 誰もが悩み、思い通りにならない人生にどこかで折り合いをつけて行く中で、この人物だけは、やりたいことをやり切って、自分の価値観の狭い世界の中で「正しい者」になったような顔で退場して行ったのだ。 しかも、イタチの最後っ屁みたいに、「サトルくんがみんな壊した」とか言って。 最終章の解説は、私の好きな作家の一人である、宮下奈都さんだ。 しかし、そこで「サトルはいけすかない」と書かれていて、ちょっと目が覚めた気分になった。 そうか、いけすかないやつだったのか… そういえば、最初のほうで少しそう感じたかもしれないが、自分にはほとんどその思いが無かった。 ほとんどサトルを息子のように思って読んでいたのかもしれない。 バカな子ほど可愛い。 音楽に挫折しようが、会社を四回辞めようが、生きていてくれればいいのだ。 南に嫌悪感しか感じないのは、可愛い息子を苦しめ抜いたからだろう。 しかし、サトルがダメ人間の方に属している事くらいはわかる。 でも、もう一度言う。 サトルは音楽と和解しつつあるのだ。 そして、人生は良くも悪くもない、そんなものだ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

青春特有の、何者にもなれるという期待と、結局何にもなれない現実。 平凡な大人になったサトルの過去の回想。 どこまでも肥大した自意識が痛い。 もっと楽に生きられるのに… サトルは音楽に対して真摯で、誠実だった。 南は強く、 千佳は思いやりに溢れ、 伊藤くんは潔い。 ブランデンブルグ協奏曲が、ジュピターが聴こえてくる。 音楽が輝きを与え、哲学が深みを与え、この作品を力強く、美しい青春小説にしている✨ 私たちもまた、船に乗っているのだろうか…

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

三作目は「ホントにチェロをあきらめちゃうの?」が興味ポイントで読み続けていました。結果として、これが何のひねりもなく着地したので、やや残念な気分。 文化祭に向けた練習は「ザ・青春」という感があって好印象でしたが、南枝里子の登場は意外、かつ最悪レベルの嫌悪感しかありませんでした。 あれだけ周りをかき乱しておきながら、すべてが自分都合で自己満足のためにためらい無く周りに迷惑をかけまくる自分勝手な行動に、人として最底辺レベルの存在としか認識できませんでした。 結局、すべてが現実的というか、「そんなにうまくいかないよね人生って」な結末に落ち着くのですが、そんな現実があるからこそ、私はフィクションに対してポジティブになれたり現実以上に過激なストーリーを求めていたりします。 その視点で見ると、本作読後の印象は「そういうこともあるよね」という冷めた印象しか残りませんでした。正直「どうでもいい話」で、多分すぐに内容も忘れてしまうんだろうな、特に三巻の内容は、と思いました。

Posted by

巻を追うごとに星の数が少なくなっていく……。 決して、つまらないわけではないです。随所随所に、なるほど本屋大賞にノミネート?を受賞?するわけだ、と思わせるところもあるし、伏線の回収や、タイトルの絡め方もうまい。音楽を演奏しているときや、リハーサル中の描写は、ピカイチです。それは、...

巻を追うごとに星の数が少なくなっていく……。 決して、つまらないわけではないです。随所随所に、なるほど本屋大賞にノミネート?を受賞?するわけだ、と思わせるところもあるし、伏線の回収や、タイトルの絡め方もうまい。音楽を演奏しているときや、リハーサル中の描写は、ピカイチです。それは、本当に、本当。 じゃあなぜ、星が二つにまで減ってしまったのかといえば、理由は二つ。 一つ目は、南という人間を最後まで許容できなかったからです。彼女は、個人的に最も嫌悪するタイプの音楽家というか、音楽を支配しようとするタイプの音楽に携わるひとのように思えて、どうにもこうにもダメでした。鮎川さんがラジカセを持ってきたときから、ああ……とげんなり予測できたし、実際にやってきたら、想像していた以上に鬱陶しくて嫌でした。メンデルスゾーンのスコアのシーンも、そのあとの手紙の内容も、後日談も、すべて。音楽は、すべてを内包するものなのに、生と死を絶え間なく繰り返すものなのに、あんな風にお葬式をしてしまえる彼女を、心底、軽蔑してしまいました。 二つ目は、主人公。なんだか途轍もなくいけすかない人のように各所で書かれていて(解説にもそう公然と書かれていて)、それがなんだかとても悲しかった。彼のような性格のひとは、音楽を生業としているひとの中には珍しくもなく、彼の苦悩の内容も、共感できました。彼が、少年漫画よろしく未知の才能に目覚め、めきめきと頭角を現し、といった展開を望んでいるのではないですが、不完全燃焼感が半端ないです。 だからこそ、後日談の彼とチェロの関係は、本気でホッとしました。音楽の持つ矛盾と懐の深さは、彼を通じてうまく表せられていたなあと感動します。 金窪先生のくだりも順当。予定調和の話の流れの中、伊藤くんだけが光り輝いていました。彼が美少年だからではなくて(笑)、彼の姿勢が一番真摯で誠実だったから。1巻で書かれていた、音楽というのは、人間を超越した絶対的に美しいもので、その美しいもののために音楽家は生きている、という描写が好きだったのですが、伊藤くんは、それを体現してくれたようで、彼が出てくるたびに「もっと言ってやれ!」と胸がすっとする思いでした。 音楽は理不尽で公平で、美しく残酷で、容赦なくひとを切り捨てる一方で、たとえ何十年の月日が経っていてもひとを赦す愛を持っていて、支配的で受け身で、恥じらいながらこちらを侵していくものだと思っています。 伊藤くんの青春小説なら、是が非でも読みたいと思いましたが、それだと「派手なストーリー」(これも、どこかでこの本を説明する際に使われていた言葉)にはならないから、ダメなのでしょうか。 軽い気持ちで好きといえない、鬱屈した気持ちにさせられるのは、もしかしたら私がピアノ弾きだからかもしれません。音楽の描写は本当に本当に素晴らしいのに。ああ、残念。

Posted by

高三の秋。サトルはチェロを辞めることを決意する。 これだけ音楽の美しさと喜びを知っている人が音楽から離れられるのかとも思うが、十八歳の主人公には0か100かの答えしかなかったのかも。 ミニコンに南を参加させたことは理解できないけれど、妊娠発覚後から彼女がとった行動はとうてい高校二...

高三の秋。サトルはチェロを辞めることを決意する。 これだけ音楽の美しさと喜びを知っている人が音楽から離れられるのかとも思うが、十八歳の主人公には0か100かの答えしかなかったのかも。 ミニコンに南を参加させたことは理解できないけれど、妊娠発覚後から彼女がとった行動はとうてい高校二年生の女子ができるものではないので強い人だと思う。 祖父、佐伯先生、脇を固める人が良かった。そして金窪先生との再会。タイトルは先生がくれたニーチェの言葉から。 分かってはいたけれど、主人公がさえない中年になっていたことを少なからず残念に思う気持ちがあったのは、それが甚だしく現実的だったからに他ならない。 ポプラ文庫版ではサトルと伊藤の27年後を描いた短編が収録されていたみたいだけれど、小学館文庫にはなかった...

Posted by

- 1