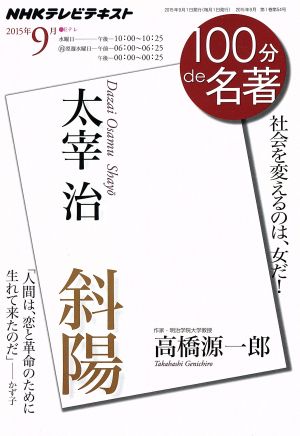

100分de名著 斜陽 太宰治(2015年9月) の商品レビュー

だめな男達は、太宰の若い頃であったり、その後であったり、投影していること 母娘の話 女性の視点で描かれる意味 目から鱗でした

Posted by

中学生の頃からなんとなく好きな斜陽。これを読んで、好きな理由が少しわかってきた。「恋と革命」ってそういうことか、と思わせてくれる。

Posted by

(2015.10.08読了)(2015.08.28購入) 文庫本で、累積売り上げの1位、2位に来るのは、夏目漱石の「こころ」と太宰治の「人間失格」だそうです。漱石の「こころ」は、既に取り上げられていますので、太宰の「人間失格」が取り上げられるのかと思いきや、『斜陽』でした。 太宰...

(2015.10.08読了)(2015.08.28購入) 文庫本で、累積売り上げの1位、2位に来るのは、夏目漱石の「こころ」と太宰治の「人間失格」だそうです。漱石の「こころ」は、既に取り上げられていますので、太宰の「人間失格」が取り上げられるのかと思いきや、『斜陽』でした。 太宰の『斜陽』は、太田静子さんの日記をもとにして書かれたことは、よく知られています。『斜陽日記』として出版もされています。 『斜陽』が出版されたのは、1947年ですので、戦後まもなくです。今から68年前です。 戦前は、男性社会で、女性の発言は許されなかったし、小説でも、女性の思いはあまり問題にされなかった。そんな中で、太宰は、女性を主人公にして、女性に語らせて、今後起こるであろう女性の問題を先取りした、という。特に「母と娘」の問題を。 『斜陽』の読み方を高橋源一郎さんが熱く語ってくれます。そんなにすごいのかなあと思いつつ読みました。 『斜陽』も『斜陽日記』も既読なので、まだ読んでいない太宰の小説を読んでゆきたいと思います。 【目次】 【はじめに】ぼくたちには太宰治が必要なんだ 第1回 「母」という名の呪縛 第2回 かず子の「革命」 第3回 ぼくたちはみんな「だめんず」だ 第4回 「太宰治」の中にはすべてが入っている ●戦争の時代(17頁) 誰もがことばを呑みこんで生きているようなとき、そのことを敏感に感じる作家がいる。そういう作家は、その時代に生きる人びとの心の奥底を感じることができる作家でもある。そして、そんな作家は、人びとの心の、その奥底にまで分け入り、そこからなにかを書きたいと思うのである。 ●母と娘(32頁) 最近は、「父親」が描かれることはほとんどなくなった。どうも、父親の居場所がなくなってしまったらしいのである。それに代わって、「母親」の存在感が増す一方だ。そして、それと同時に、娘の存在感も増していった。家庭の実権は確実に女性の手に握られようとしている。 女性の存在感が増せば増すほど、その女性の内部での問題もクローズアップされるようになった。その最大のテーマが「母と娘の対立」だったのである。 ●新しさ(77頁) その時は「新しく」ても、やがて、古くなってしまう「新しさ」ではなく、「いつまでも新しい」「新しさ」、それが、太宰治の小説なんだと思うのである。 ●紀貫之の革命(82頁) 女のことばこそ、人の心の奥底に通じることができるんだ。貫之は、晩年、「女になってみせる」ことで、それを人びとの前で証明して見せた。 ☆太宰治の本(既読) 「晩年」太宰治著、新潮文庫、1947.12.10 「斜陽」太宰治著、新潮文庫、1950.11.20 「ヴィヨンの妻」太宰治著、新潮文庫、1950.12.20 「津軽」太宰治著、新潮文庫、1951.08.31 「人間失格」太宰治著、新潮文庫、1952.10.30 「走れメロス」太宰治著、新潮文庫、1967.07.10 「地図-初期作品集-」太宰治著、新潮文庫、2009.05.01 ☆関連図書(既読) 「空色のアルバム」太田治子著、構想社、1979.05.31 「回想の太宰治」津島美知子著、人文書院、1978.05.20 「太宰治との愛と死のノート」山崎富栄著、女性文庫、1995.12.20 「太宰治への旅」長部日出雄著、日本放送出版協会、1998.01.01 「回想太宰治」野原一夫著、新潮社、1998.05.25 「斜陽日記」太田静子著、小学館文庫、1998.06.01 「津軽・斜陽の家」鎌田慧著、祥伝社、2000.06.10 「明るい方へ」太田治子著、朝日新聞出版、2009.09.30 「恋の蛍」松本侑子著、光文社、2009.10.25 (2015年10月8日・記) 内容紹介(amazon) 「革命」を起こすのは、女だ! 1947年(昭和22年)に発表された『斜陽』は、戦後の混乱期に没落していく貴族階級の一家を描き、爆発的ブームを巻き起こした。既存の親子関係、男女関係が崩れゆくなか、家族は何を頼りに生きたのか──。主人公「かず子」の姿に、現代女性の生き方を探る。

Posted by

第4回の最終回では、今最もホットな作家でもある芥川賞作家又吉直樹氏がゲスト出演していた。彼は太宰ファンを公言している。又吉によると、本好きの間で太宰のファンだと言うのは勇気のいることだと言う。それは例えばサッカー好きのなかでが誰のファンか問われた時に、マラドーナと答えるようなも...

第4回の最終回では、今最もホットな作家でもある芥川賞作家又吉直樹氏がゲスト出演していた。彼は太宰ファンを公言している。又吉によると、本好きの間で太宰のファンだと言うのは勇気のいることだと言う。それは例えばサッカー好きのなかでが誰のファンか問われた時に、マラドーナと答えるようなものだという。太宰もマラドーナも一昔前の人たちだから、古いという意味なのだろうか。 筆者である高橋源一郎氏の語り口が熱い。如何に太宰ファンであるかが伝わってくる。『斜陽』は母と娘の物語だという。娘和子に母を語らせている。女性の口で語らせることによって、太宰は新しい表現や主張の仕方を得た。そして息子直治と彼が師と仰ぎ和子が慕う作家の上原の二人の男はいわゆるダメンズだ。太宰本人が投影されているという。 最近この時期の作家は芥川龍之介を読破する事にこだわっていたが、そろそろ地元のヒーロー太宰へシフトしていこうと思う。とりあえず『斜陽』を読まなければ。 今回の指南役高橋源一郎氏が選んだもう一冊は「お伽草子」だった。昔話などを太宰の口で語り直した、言わばリメイク集。『瘤取り』から始まっている。これもぜひ最後まで読んでみたい。

Posted by

- 1