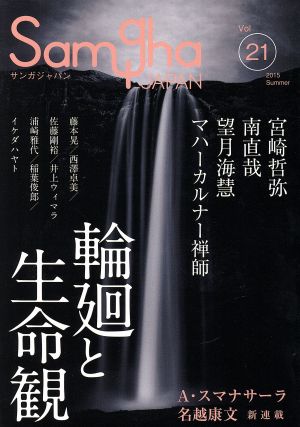

サンガジャパン(Vol.21 2015Summer) の商品レビュー

輪廻についての特集号。 輪廻思想は、因果応報の業と関連して説かれるもの。かつてのインドのカースト制度の中で新しい思想として誕生した仏教は、生まれながらにして逃れることができないカースト制度から魂を解放できる道をときました。 つまり、輪廻から解脱することで涅槃に到達するということで...

輪廻についての特集号。 輪廻思想は、因果応報の業と関連して説かれるもの。かつてのインドのカースト制度の中で新しい思想として誕生した仏教は、生まれながらにして逃れることができないカースト制度から魂を解放できる道をときました。 つまり、輪廻から解脱することで涅槃に到達するということです。 この思想に救われた人は数多かったと思いますが、現在では輪廻を絶望的な意味ではなく、再びこの世に生まれ変わるものとしてとらえる傾向もあります。 仏教界でも、輪廻についてはいろいろな解釈がされており、その理解の仕方によって肯定派も否定派もいるとわかりました。 人は、ポジティブなことよりネガティブなことの方に焦点を当てるもので、幸せな状況よりも苦しい状況に遭った人間に対する注目の仕方がずっと強いのだそう。 同情のほかに「悪いことをするとこうなる」という理解を求めるものだそうです。 よく「この世で悪事を働くと、来世でろくなことがない」とか「今不幸なのは、前世の報いを受けているから」という言い方を聞きますが、それはこうした傾向からきている言葉なのでしょう。 来世に期待をする輪廻思想から離れ、現在の苦しみの解消法についての記載がありました。 まずは気づきを保ち、苦しみにはまらずに「観る人」となること。当事者意識から離れた観点を持つと楽になるとのことです。 厳しい状況に直面した時、無力感に陥るとそれがトラウマになってしまうものでも、大丈夫だと考えればなんとか乗り越えられるのだとか。 悲劇にはなってもトラウマにならず、レジリエンスをもって生き延びてゆけるのだそうです。 呼吸に意識を向け、見えるものや聞こえるものに注意を向けてもらうことで興奮を鎮める「グラウンディング(安定化)」というテクニックを知りました。 個人的には、チベットの鳥葬についての記述に興味を引かれました。 チベットの鳥葬は、死者の弔いと同時に、村の豊作を感謝する新嘗祭として神饌を捧げる儀礼でもあるそうです。 捧げる神は、農業神であり狩猟神でもあるところの太陽神と、その使者である猛禽に対する返礼の儀礼。 一見非情に思える鳥葬ですが、信仰に根差した意図があってのことだと知りました。 ビッグイシュー日本版のオンライン編集長をしているプロブロガー、イケダハヤト氏の寄稿も面白かったです。

Posted by

- 1