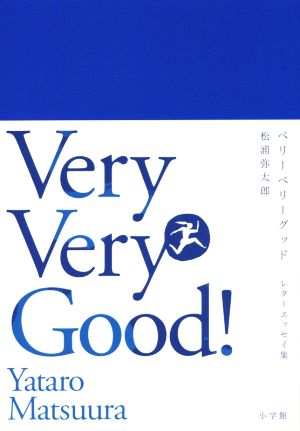

ベリーベリーグッド レターエッセイ集 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

この人の本は初めて読んだが、全体的にとても心地良い文章だった。 一編一編が短くて、気軽にサクッと読める。 非常に読みやすかった! いい言葉がたくさんあるな〜と思い、書き留めたもの多数。 だが、中盤くらいかな、ちょっと価値観が合わないなと思うこともあった。 (「勝負服を着るよりまず痩せろ」みたいなことが書いてあったが、各々の事情で痩せたくても痩せられない人が世界にはいるのだ…) それでも、キラキラと輝く宝物のような言葉にたくさん出会えた気がする。 以下、好きだなと思った言葉↓ 「見つける」ということは、感動するということだ。今日一日、感動が多ければ多いほど、それだけ「見つける」ことができたということだ」 「人でもモノでも、目に見えていることがすべてではない。自分のことを贔屓目(ひいきめ)に考えてみると、目に見えないすてきなところや、自信のあるところ、いろいろな秘密があるはずだ。そういうものは、ぱっと見では見えない。」 「いいところを見つけられたら、それは自分が第一発見者であり、自分だけの「好き」になる。そういう「好き」は、一生の宝ものだ」 作者の友人の言葉 「恋愛よりも仕事のほうがずっと簡単なのさ」 「不安と寂しさが消えることはないんだ。だったら、そんな不安と寂しさを愛してみてはどうかな。 そう、自分の弱さを決して嫌いになってはいけないんだ…」 「疲れてしまったり、小さなことで傷ついたり、心が折れてしまったりして、自分ではどうしようもなくなることもある。そんな時、僕は自分が自分らしくなれる場所に行くことにしている。自分をリセットできる場所。弱ってしまった自分を、ちょっとの間、逃がしてあげるような場所」 作者より一つ年上の女性の言葉 「おしゃれに一番大切なのは姿勢だと思うの。何を着ていようとも、背筋を伸ばして胸を張って歩くことじゃないかな」 「手紙の束は僕にとってお守りです。上手く言えませんが、この手紙の一通一通は、僕を励ましてくれたり、僕を認めてくれたり、僕を必要としてくれているものばかりなのです。だから、自分がもうだめかも、と思った時に見返すと、がんばろうと思えるのです。いわばこの手紙の束は、たくさんの僕の味方なんです」 「楽しさとは、自由であることなんだ」 「僕が気をつけていることは、できるだけ相手と対話することだ。この対話の時間がなくなると、何かと問題がくすぶってくる。あなどってはいけない」 アン・モロウ・リンドバーグの「海からの贈物」に書かれたサン=テグジュペリの言葉 「愛というのは、互いに相手の顔を眺め合っていることなのではなくて、同じ方向に二人で一緒に目を向けることなのである」 「自分に寄り添ってくれる人が欲しいなら、まずは自分から寄り添うことを大切にしなければいけない」 賢者の言葉 「何かを変えたければ、まずは先に自分を変えること」 「暮らしを豊かにしたいなら、まずは料理をはじめてみればいい」 「仕事も暮らしも、人と人との関係にも、この法則は当てはまる。そう、やめたらだめなんだ。続けること」 「「やめずに休憩」という考え方です」 「自分以外の人は皆、自分に何かを教えてくれる先生である」 「大好きなものごとで行き詰まったら、一度離れてみるのも方法だと実感した。勉強、仕事、人間関係、すべて同じかもしれない。時には離れる勇気も妙薬になるかもしれない」 ある人の言葉 「今どこを鍛えたらよいか知ることですよ。みんなそれを知ろうとしないから、なかなか強くなれないんです」 「絶対大丈夫と、あきらめないことだ」 「まずはなんでも受け入れる。いわば、信じてみる」 ビスケットの包み紙に書いてあった言葉 「嫌なことやつらいことは貯めることができて、いつでも、しあわせなことを起こすために使えるのです」

Posted by

筆者の松浦さんはとても感受性が豊かで、自身と向き合うのが上手い方だと思った。くらしのきほんの編集長とのこと、そちらもチェックしたくなった。 ていねいに暮らすということは、自分自身としっかり向き合い、1日をじっくり味わいつくす、そんなスタンスを持ちながら、自分を愛し喜ばせる方法を模...

筆者の松浦さんはとても感受性が豊かで、自身と向き合うのが上手い方だと思った。くらしのきほんの編集長とのこと、そちらもチェックしたくなった。 ていねいに暮らすということは、自分自身としっかり向き合い、1日をじっくり味わいつくす、そんなスタンスを持ちながら、自分を愛し喜ばせる方法を模索し続けることなんじゃないかと、この本を読んでふと思った。ら

Posted by

松浦弥太郎さんのような丁寧な生き方がしたくなる本。 How to本ばかり読んでいたがふと本棚から久々に取り出して読んでみると、ふっと心が軽くなった。

Posted by

「弥太郎さんの本には、ハズレがない」という「信」をもって読みましたが、やっぱりそうでした。 抜粋箇所がたーくさん! 【本文より】 ・ヘンリーは言った。「僕の仕事は、自分の目と感覚だけを信じ、誰とも競うことない宝探しをすること」 ・自分が何者であるか、何者として、人々や社会、...

「弥太郎さんの本には、ハズレがない」という「信」をもって読みましたが、やっぱりそうでした。 抜粋箇所がたーくさん! 【本文より】 ・ヘンリーは言った。「僕の仕事は、自分の目と感覚だけを信じ、誰とも競うことない宝探しをすること」 ・自分が何者であるか、何者として、人々や社会、文化に接し、仕事や暮らしの発想をしていくのか。 ・では、人を愛するとは、どういうことか。それは好きとか嫌いとかいう感情を越えたところにある。その人をその人らしく生かすために尽くすことではないだろうか。 ・随筆家の白洲正子は「心に残る人々」で「本当に見るとは、かくれたものを引き出すことであろう」と書いている。 ・本来、どんなことにも、それなりに要する「ちょうどいい時間」があり、「ちょうどいい時間」から生まれる、喜びや楽しさ、美しさ、クオリティというものを、忙しさを理由にして手放してしまってはいけないと僕は思うんだ。絶対に。 ・「仕事とは何か」の12の質問 1.それは、今より少しでも良い解決方法、対応を示したものだろうか。 2.それは、困った、もっとこうしたいの答えになっているものだろうか。 3.それは、お金を払ってでも、知りたい、得なことだろうか。 4.それは、少しでもいやなことを忘れられることだろうか。 5.それは、とても簡単で、わかりやすく、今すぐに、できることだろうか。 6.それは、誰でもよく知っている、親しみのあり、身近なものだろうか。 7.それは、人の孤独や寂しさを埋めることができることだろうか。 8.それは、不安や恐怖を拭い去ることができることだろうか。 9.それは、最も大切な人へ向けたものになっているものだろうか。 10.それは、世代を超えて、分ち合えるものになっているものだろうか。 11.それは、おもしろく、たのしく、新しいか。 12. それは、人を助けることができるだろうか。 ・様々なメディアや、自分自身の経験を通じて情報収集をし、その情報を自分なりに分類整理し、仕事や暮らしにおいて自己表現することを、今、「キュレーション」という新しい言葉で表している。その「キュレーション」だけど、僕は仕事における基本プロセスであろうと思っている。 ・「もし自分をやっつけようと思ったら何をするか。成長したいなら、それを考えるといい。」 ・急がない、求めない、怒らない、よく休みよく遊ぶ、早寝早起き、はっきり伝える、文句は後回し、約束を守る、いつも感謝、欲張らない、言葉を慎む、いつも笑顔、先に与える、もっと素直に、今日もていねいに、知らんぷりしない、楽しむ工夫、もっと親切に、などなど。 ・好きとか嫌いと言っているりうちは、まだまだ子どもなんだな。

Posted by

「はじめに」がとにかく印象的だった。物書きの松浦弥太郎さんが文書を書く際に心がけていること。それは大好きな人に手紙を書くように。 手紙を書くとは「ただただ人に向き合い、人を思いやり、人のために、こころを傾けること」。あー、たしかに。そんな手紙をもらったら嬉しいし、読むのが楽しく...

「はじめに」がとにかく印象的だった。物書きの松浦弥太郎さんが文書を書く際に心がけていること。それは大好きな人に手紙を書くように。 手紙を書くとは「ただただ人に向き合い、人を思いやり、人のために、こころを傾けること」。あー、たしかに。そんな手紙をもらったら嬉しいし、読むのが楽しくなる。そんな手紙のようなエッセイ集。

Posted by

全部が全部心に響くわけじゃないけど、「あ、それ素敵!」というのが散らばっていて、忘れずに心に留めておきたくなります。

Posted by

日々の100以外では一番読みやすかった。服と思い出のエッセイは面白かったが、精神論的なものはあまり自分には合わないことが分かって、良い発見だった。

Posted by

2016.5.16 松浦弥太郎さんのエッセイをまとめた本。青いカバーがきれいで、手に取った。繰り返し読み返したい本になりそう。

Posted by

1月から読んだ本の感想アップが出来ていなかったので ゴールデンウィーク中にまとめてアップ(笑) 大好きな弥太郎様の著書 付箋びっしりですが、気になったところをご紹介します ・手紙とは、あたまではなく、こころを働かせて書くもの。そう技術でもなく、 形式でもなく、単に経験を生か...

1月から読んだ本の感想アップが出来ていなかったので ゴールデンウィーク中にまとめてアップ(笑) 大好きな弥太郎様の著書 付箋びっしりですが、気になったところをご紹介します ・手紙とは、あたまではなく、こころを働かせて書くもの。そう技術でもなく、 形式でもなく、単に経験を生かしたものでなく、考えることでもなく、ただただ、 人に向き合い、人を思いやり、人のために、こころを傾けること。 その人のこころに寄り添うこと(p10) ・「いつも大切にしているのは、お客さんの気を見て、今日はどんな味を求めているのかを 自分なりに見極めること(p23) ・相手の心に自分の心を向けること。そこに生まれる愛情が、あらゆる行為に魔法となって 作用するのだ(p24) ・「見つける」ということは、感動するということだ。今日一日、感動が多ければ多いほど それだけ「見つける」ことができたということだ(p31) ・アイデアとは、過去の記憶から発掘するようなもの。生まれてから今日までの、感動、喜び 驚き、悲しみや苦しみといった、あらゆる実体験と経験の記憶こそがアイデアの原点である(p38) ・これまでの記憶、そしてこれからの経験ぐらい尊いものはないと強く思った(p39) ・暮らしにおいても仕事においても、豊かな人脈は必要である。人脈のある人はとにかく お礼上手である。お礼上手な人は必ず大事にされる(p43) ・どんなことにもその先には人がいて、その人を思うことで、小さな工夫やアイデアが生まれ いつしかそれが基本になっている(p84) ・常々思っているのは、言葉使いというのは、心使いであるということだ(p93) ・「おもてなし」とは、日々の生き方ではなかろうか(p123) ・随筆家の白洲正子は「心に残る人々」で「が、本当に見るとは、かくれたものを引出すことであろう」と と書いている(p125) ・常々思うのは、幸運とは、いつも誰かという人が運んできてくれるもので、自分一人で手にできる ものではないということだ(p131) ・時たま練習するのは、足し算にしかならないが、ちょっとでもいいから毎日続けていると 成長は掛け算になるという言葉を僕は信じ続けた(p141) ・大好きなものやことで行き詰ったら、一度離れてみるのも方法だと実感した。 勉強、仕事、人間関係、すべて同じかもしれない(p155) ・常に自分が、自分自身の最強の敵という視点を持つことが大事である(p170) ・まずはなんでも受け入れる。いわば、信じてみる。こう思うようになって、いろいろな意味で チャンスのような出来事がぐんと増えた(p179) ・それまでの自分を認める自己肯定感を持ちつつ、今のままではダメだという自己否定をすることで チャレンジに向けた心のエンジンに火が入る(p193)

Posted by

松浦弥太郎さんのエッセイ集。ちょっと年上の先輩が後輩に問わず語りで話すような、いつもの穏やかな文章。モノや場所へのこだわりが、異国風味で流れている。最後の方のエッセイは、おそらく、暮らしの手帖をおやめになるころに書かれたのだろう、そのあたりの心づもりが記されている。 おいしいお茶...

松浦弥太郎さんのエッセイ集。ちょっと年上の先輩が後輩に問わず語りで話すような、いつもの穏やかな文章。モノや場所へのこだわりが、異国風味で流れている。最後の方のエッセイは、おそらく、暮らしの手帖をおやめになるころに書かれたのだろう、そのあたりの心づもりが記されている。 おいしいお茶でも飲みながら、座り心地のいい椅子で読むととても気持ちがいいだろうな、と思う一冊である。

Posted by

- 1

- 2