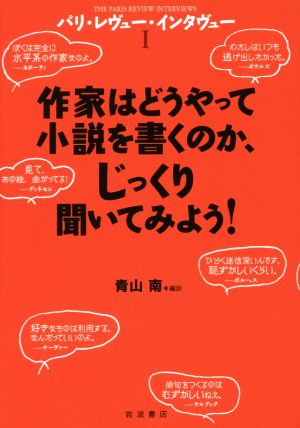

作家はどうやって小説を書くのか、じっくり聞いてみよう! の商品レビュー

・どういうとき自分はベストな状態にあるかを自問し知っておく必要がある。自分にとって理想の部屋とはどんなものか?音楽は欲しいか?沈黙が欲しいか?自分の外側は混沌としていたほうがいいのか、平穏であったほうがいいのか?自分の想像力を解き放つにはどういうものが必要か?(トニ・モリスン) ...

・どういうとき自分はベストな状態にあるかを自問し知っておく必要がある。自分にとって理想の部屋とはどんなものか?音楽は欲しいか?沈黙が欲しいか?自分の外側は混沌としていたほうがいいのか、平穏であったほうがいいのか?自分の想像力を解き放つにはどういうものが必要か?(トニ・モリスン) ・自分の感じ方はわかっている。みんなと同じで、いろんな偏見や信念の産物だから。わたしが興味あるのは、どんな考え方にも複雑な面がある、脆い面があるというところ。「わたしはこんなふうに信じてるのかもしれないけれど、でも、もしそれが間違いなら、いったいどういうものになる?」あるいは、「それがなんなのかはわからない、でも、それが自分にとって、また、ほかのひとにとってどんな意味をもっているのか、ぜひ知りたい」(トニ・モリスン) ・本を書けるようになるには人生経験が必要だ、という人もいる。だけど、どこにも出かけないで、ただ頭で考えたというひともいる(トニ・モリスン) ・頭のなかで想像したものを書くほうが、見た覚えがあるものを書くより、ぼくは正確に書けるんだ(マキューアン)

Posted by

I read only the interview by James Baldwin. But there are many great authors in this book. I want to read all of their books.

Posted by

「パリ・レヴュー」は「パリ」とはいうが、アメリカの文芸誌である。なぜパリの名を冠しているかといえば、パリで産声を上げたから。創刊は1952年、ミュージカル映画「巴里のアメリカ人」(1951)と同時代である。この時代、芸術を志すアメリカ人にとってパリはあこがれの都だった。第二次大戦...

「パリ・レヴュー」は「パリ」とはいうが、アメリカの文芸誌である。なぜパリの名を冠しているかといえば、パリで産声を上げたから。創刊は1952年、ミュージカル映画「巴里のアメリカ人」(1951)と同時代である。この時代、芸術を志すアメリカ人にとってパリはあこがれの都だった。第二次大戦からの復員兵には毎月75ドルが支給されていたが、米ドルはパリでは非常に価値が高く、かなり優雅な暮らしが出来たこともあり、復員兵でかつアーティストとして身を立てようとする若者には魅力的な街だったのだ。 「パリ・レヴュー」の前身はパリに住むアメリカ人向けの情報誌であった。これを発展させて、小説や詩を中心にした雑誌を作ろうということになった。当時の文芸誌は批評に重きを置きすぎている(そしてその批評の多くは、学識に重点を置き、文学を健全に批判するより破壊しようとしている)ように感じていた発刊者たちは、批評を排することにした。その代わり、作家たち自身が作品を作り上げる際にどんなことを考え、何が創作の源となっているのかを尋ねるインタビューコーナーを設けたのである。結果的にはこの試みが当たり、これは雑誌の看板コーナーとなったわけである。 このあたりの顛末は訳者解説に詳しい。 さて、前置きが長くなったが、本書は半世紀に渡る名物コーナーのアーカイブから精選したものである。全2巻で各巻に11人ずつを収める。この第I巻では イサク・ディネセン トルーマン・カポーティ ホルヘ・ルイス・ボルヘス ジャック・ケルアック ジョン・チーヴァー ポール・ボウルズ レイモンド・カーヴァー ジェームズ・ボールドウィン トニ・モリスン アリス・マンロー イアン・マキューアン が登場する。 本書は、がっつり文学好きの人、あるいは小説家を志す若い人にこそ十分に味わえる類の本なのだと思うのだが、そうでなくてもこれが結構興味深い。小説を書こうとする作家の姿勢がそれぞれに個性があり、インスピレーションに溢れて、とても刺激的なのだ。創刊者の1人は、このインタビューを「小説の技術についての対話のかたちをとったエッセイ」と考えていたとのことで、捉えようによっては、これらのインタビューは、作家とインタビュアーが作り上げた「共同作品」と言ってもよいのかもしれない。 視力が落ちつつあったボルヘスの、憂鬱とユーモアが混じった重い夢のような空気感。 クスリに浮かされたようなケルアックの疾走感あふれる詩情。 高等遊民のような永遠の旅人のようなボウルズ。 故郷に根ざしつつ、普遍を見つめ続けるマンロー。 特に印象的だったのはカーヴァーとモリスンだろうか。 カーヴァーは、芸術が何かを引き起こすことなどない、と言い切る。それはすこし高級な娯楽に過ぎない。しかし、長続きのする、火花を放つようなもので、着実に輝きつづけるものである、と。たとえ、かすかでも。 モリスンは、非常に冷静に公正に世の中を見ようとしているように感じられる。「第一にアフリカ系アメリカの伝統のなかに収まり、第二には文学と呼ばれているものに収まるような小説」を書きたい、と黒人である彼女は語る。周縁と中心について、彼女が語るくだりは非常に興味深い。 作家と作品とはある意味、別物なので、インタビューから得る印象と作品から得る印象はまた違うこともあるだろう。けれどここを入口にして、未読の作家の作品と出会ってみるのもよいかもしれないと思わせる、良質のインタビューである。 あり得ないことだけれども、読んでいるうちに誰かしらのスタイルで自分の中から作品が生まれ出すような錯覚も抱く。それは楽しい妄想だけれど、その高揚感に騙されてはいけないだろう。そういう意味では危険な本とも言える。

Posted by

- 1