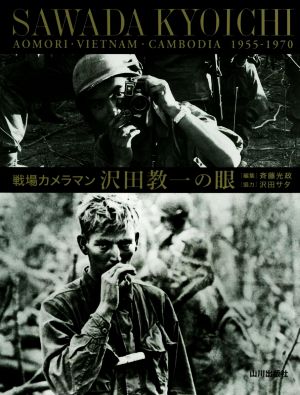

写真集 戦場カメラマン 沢田教一の眼 の商品レビュー

カンボジアやベトナムの戦場を写真に収めたことで名を知られる報道写真家、沢田教一氏の写真集です。 有事だけでなく日常の写真も多数収録されています。 それぞれをじっくり眺めていると、風景ではなく人間に焦点を集中させていることがよくわかります。 何を表現したいのか、何が写るのか、シャッ...

カンボジアやベトナムの戦場を写真に収めたことで名を知られる報道写真家、沢田教一氏の写真集です。 有事だけでなく日常の写真も多数収録されています。 それぞれをじっくり眺めていると、風景ではなく人間に焦点を集中させていることがよくわかります。 何を表現したいのか、何が写るのか、シャッターを切る前から頭に描かれていたはずです。 沢田氏と被写体となる人々の意志が融合し、写真から並外れた力を感じることができました。

Posted by

2015年の今年はヴェトナム戦争終結から40年目である。亡きデイヴィッド・ ハルバースタムが「泥沼」と表現し、その言葉通りにアメリカ軍が泥沼に 嵌って行ったインドシナでの戦い。 日本からも多くの記者・カメラマンがインドシナへ飛んだ。そのうちのひとり が後に数々の写真賞を...

2015年の今年はヴェトナム戦争終結から40年目である。亡きデイヴィッド・ ハルバースタムが「泥沼」と表現し、その言葉通りにアメリカ軍が泥沼に 嵌って行ったインドシナでの戦い。 日本からも多くの記者・カメラマンがインドシナへ飛んだ。そのうちのひとり が後に数々の写真賞を受賞し、「世界のサワダ」と称させるようになる 沢田教一である。 その沢田教一の仕事の集大成とも言えるのが本書だ。 「安全への逃避」「泥まみれの死」「敵をつれて」と題された有名な写真は 勿論のこと、前線のアメリカ兵、戦場となった町や村の人々の日常の 表情、インドシナ取材の拠点ともなった香港で撮影された写真も多く 掲載されている。 平均年齢19歳と言われた前線のアメリカ兵たち。なかには貧困からの 脱出を夢見て軍に志願したアフリカ系アメリカ人も多くいたと言われる。 彼らの顔の、なんと若いことか。国が決めた戦争は、どんな理由があろ うとも若者の命を奪うことに他ならない。 そして、砲撃があろうと、銃撃があろうと、爆撃があろうと、そこで生活 する人々。特に沢田が目を向けた子供たちの表情が堪らない。 本書にはインドシナへ赴く前、故郷・青森の風景や花を撮った作品も 収録されている。 それにしてもアオザイを来たヴェトナムの女性たちの美しいこと。 同性でも惚れ惚れしてしまう。 戦場カメラマン・沢田教一、1936年に青森県青森市に生まれる。UPI サイゴン支局のカメラマンとして戦乱のインドシナを取材する。 1970年10月28日、プノンペンから南に約20kmの国道2号線で何者 かにより狙撃され死亡。 戦争の悲惨さ、酷さを知る為に、忘れない為に、沢田をはじめ、インド シナで散った記者・カメラマンが遺した作品を繰り返し目にしたい。

Posted by

沢田教一の様々な写真を集めた写真集。 彼を世界的に有名にしたベトナム戦の写真だけでなく、日本各地ののどかな風景や景色。 人々の表情を逃さない沢田の感性に改めて感動。 「見て楽しい」というカテゴリにちょっと悩みつつ、私の設定したカテゴリの中ではここかなと…。

Posted by

沢田教一、1965年から1970年にかけてベトナム、カンボジアにおいて戦場に身を置き取材をしてきた報道カメラマンである。 沢田教一といえば、ピュリツアー賞を受賞した、幼子を抱いて必死に川を泳いで逃げる母親の姿「安全への逃 避」をまず思い浮かべるだろう。そのほかにも「敵を連れて」や...

沢田教一、1965年から1970年にかけてベトナム、カンボジアにおいて戦場に身を置き取材をしてきた報道カメラマンである。 沢田教一といえば、ピュリツアー賞を受賞した、幼子を抱いて必死に川を泳いで逃げる母親の姿「安全への逃 避」をまず思い浮かべるだろう。そのほかにも「敵を連れて」や「泥まみれの死」などで数々の賞を手にしている。 けれど戦闘の合間に撮影された、ベトナムの町中の一コマや、アオザイを来た少女など、ほっとするような写真を撮ることは沢田自身がひととき安らいでいたのではないだろうか。 常に戦闘の最前線に身を置き、緊張を強いられる毎日の中で、つかの間の安らぎであったことだろう。 目を背けたくなりような写真の数々と、サイゴンの田園風景や、無邪気な子ども達の写真、どんな写真であれ、その根底にあるものは、沢田の物事に対するやさしさがにじみ出ていると思う。 沢田は常々悩んでいたという、「戦場で死体の写真ばかり撮っていたら、それに慣れてしまいそうな自分が怖い」または「撮影とは人の不幸につけ込んで、被写体の心の中に土足で踏み込むようなものではないのか」などと。 どんなに賞を手にしても決して手放しで喜べなっかた理由だろう。「安全への逃避」の母親を捜して賞金の一部を後に渡しに行った、というエピソードもある。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

巻頭には、昨年タイからの帰途眼下に拡がるメコン川が50年前の流れがあった。そして、モノクロによる戦場写真は目を覆いたくなる作品もあるが、やはり私を惹きつけて離さない。1966年度ピュリツアー賞受賞「安全への逃避」は、一人の母親は必死の形相で、左腕に何が起こっているのか分かりようがないまだ本当に幼いわが子を抱え、もう一人の母親も恐怖におののく子を抱きながら沢田教一氏の方を睨んでいる。その後ろには不安な目で同じく沢田氏をみつめる男の子がいる。 1971年度ロバート・キャパ賞受賞「戦闘で家を失った老人を退避させる若者たち」に沢田氏の人間の優しさ、人間の絆が映されている。受賞は氏の没後である。

Posted by

- 1