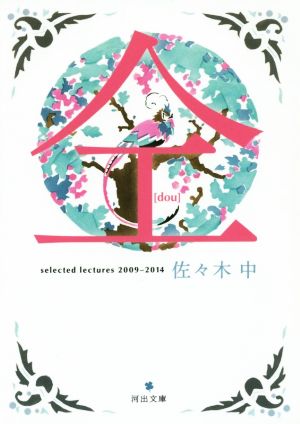

仝 selected lectures 2009-2014 の商品レビュー

最終章でカントが魔法使いを非難しているところを引用している部分が強く印象に残った。ハウツー病の現代人(私を含め)はしっかり読まねばならない。 他の章もとても興味深く、何度も読み返したい。

Posted by

善か悪か。正解か間違いか。どちらが望ましいか。 曲がりなりにも社会問題について議論し考えてきたつもりではあった。が、それは結局「同じ土俵のうえで」考えているにすぎず、いや、「考えていない」ということを突きつけられた気がする。 ぼくは、知らないことが、学んでいないことが多すぎる ...

善か悪か。正解か間違いか。どちらが望ましいか。 曲がりなりにも社会問題について議論し考えてきたつもりではあった。が、それは結局「同じ土俵のうえで」考えているにすぎず、いや、「考えていない」ということを突きつけられた気がする。 ぼくは、知らないことが、学んでいないことが多すぎる それから、「右対左」とかSEALDsのこととか、もやもやしてたことが少しだけすっきりした。この本で理解出来たわけではない。まず議論の前提を、頭の良い(と言われてる)人の言うことを、メディアで言われてることを鵜呑みにしないこと。そのために学ぶこと。この大事さを痛感している。 講演の内容を文字におこしたもので、読みやすいはずだけど、登場する哲学者のことは全然知らなくて(笑)すんなり頭に入ってくるような本ではないけど、それでも突き動かされるものがあった。著者の熱意に。 専門家と言われている人の主張同士が対立していることったくさんある。そこでなにを信じるか、は、その人の生き方やこれまで学んできたことが影響している。ぼくは、自分なりの根拠をもって何かを信じれるようになりたい。そうなれる歳の取り方をしたい。そう思った。

Posted by

死を前にして倫理を保つ術について語られる。歴史上、宗教の要請の重要な部分はそこにあったことや、死と救済と倫理の関係もキリスト教や仏教を具体例として説明される。本書では倫理を保つために、倫理が崩壊する前提としての死を無いことにしている。それこそ宗教並みのトリックだと思う。なんとなく...

死を前にして倫理を保つ術について語られる。歴史上、宗教の要請の重要な部分はそこにあったことや、死と救済と倫理の関係もキリスト教や仏教を具体例として説明される。本書では倫理を保つために、倫理が崩壊する前提としての死を無いことにしている。それこそ宗教並みのトリックだと思う。なんとなくそう思っている人でも、あまりに初歩的な独我論ぽくてちょっと恥ずかしい。人前では言えない。まるで、死というゴールへの道はアキレスと亀のように無限に分割可能であることを語っているかのようだ。もう少し私のような臆病者でも語れるように、時間の分解可能性よりも方向性を批判しては如何だろうか。必ずしも時は死に向かっていないとしたら。そんな話を聴いて見たかった。

Posted by

表紙と帯(カントになるか、さもなくば革命だ。)がシャレオツだったから買った。作家であり哲学者でもある著者の講演集。本文に「煽りは大嫌い」と言うだけあって? 思ったより過激な主張はなく、ニーチェ等の書物に真摯に向き合う印象。 死と終末論に関する初めの二章は割合わかりやすかったが、以...

表紙と帯(カントになるか、さもなくば革命だ。)がシャレオツだったから買った。作家であり哲学者でもある著者の講演集。本文に「煽りは大嫌い」と言うだけあって? 思ったより過激な主張はなく、ニーチェ等の書物に真摯に向き合う印象。 死と終末論に関する初めの二章は割合わかりやすかったが、以降は現代の社会問題を多分に含み、少々難解に感じた。おそらく私が現実に興味を持たずに生きていて、現状に疎いからだろう。いやでも、そんな自己完結した夢想の中で腐ってるような人間でも読み物として楽しめて、且つ「現実って思いの外深刻で、暢気に腐ってられないや」と薄目を開けさせる力はあった。目覚めたと言うほどではないし、安易に目覚めた、なんて言う輩ほど胡散臭いものもないので、薄目程度。 「一回読んでわかる本なんて大した代物じゃない」そうなので、恥じることなく「一読ではわからなかった」と言いながら、再読しましょう。

Posted by

『アナレクタ・シリーズ』の四冊から筆者が単独で行った講演のみ再編集文庫化し、新たに二〇一四年秋に行われた講演「失敗せる革命よ知と熱狂を撒け」を付した、文字通りのヴェリー・ベスト。

Posted by

- 1