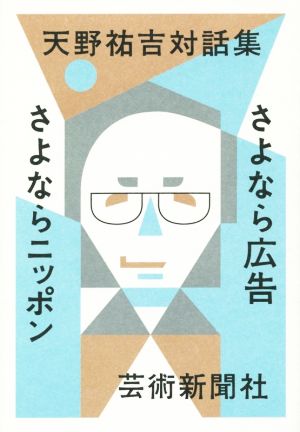

さよなら広告、さよならニッポン の商品レビュー

P279 物語がないと欲望が起こらない P289 どのような幻想を持っているかによって、 どんな欲望を持つかが決定される P291 二人の関係が成立するのは 二人の間になんらかの共同幻想があるから

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

おっしゃれ。広告の功罪。糸井重里さん、谷川俊太郎さん、横尾忠則との対談が特に好き。「さよなら広告」…広告って何?何であるの?広告なんてしなくても必要なものは求められる。「さよならニッポン」、境界を越えるっていいな。

Posted by

積読。 彼が亡くなってしばらくして、丸の内でなんとなく 彼のことを考えながらぶらぶら歩いてた時に見つけた本。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

★2014年11月29日読了『天野祐吉対話集 さよなら広告さよなら日本』芸術新聞社 評価B 広告批評の編集長であった天野祐吉氏の対談集。 谷川俊太郎、糸井重里、仲畑貴志、辻井喬、住井すゑ、筑紫哲也、武田徹、多田道太郎、林光、岸田秀、サトウサンペイ、中村吉右衛門、所ジョージ、横尾忠則らとの対談をまとめたもの。 あとがきで、高橋源一郎氏が書くとおり、天野氏は、座談、対談でもなく、おしゃべり、雑談を楽しむ和らいだ場を提供していた。そして、時代を見て誰よりも「ヤジ馬」として人々ともに流されていた。しかし、流されながらも、酩酊することはなく、流されていく自分をも笑ったと。 時代を切り取るその力、発言する内容は、自然体で、肩の力を抜きながらも、マスコミ、企業、人々への警句をその時々で発していたと思う。 この本に収録されている中でも、筑紫哲也氏、武田徹氏との対談が秀逸。天野氏の巧みな話術で、話し手の鋭い本音、主張が引き出されている。 「新聞というのは、ジャーナリズムという川の本流。テレビは海水と真水の入りまじった湾口のようなもので、水の量は多いけれど、汚物が浮いていたり、濁っていたりする。川というのは本流が大事だし、本流の水質を決めるのは水源地近くの水でしょう」 「権限委譲の進んでいるのがテレビの世界であり、その委譲のされ方の中に、おのおのの判断でおやんなさいという分権化が成立している。テレビの一番摩訶不思議で面白いところは、集権的ではないから、社論が成立しえないんです。」「アナーキーなんですね。活字的な意味で一つに縛られることがない」「テレビというのはすべてのヒエラルキーを崩してしまう。縦並びのものを横並びにしてしまうアナーキーさが、テレビなんですね。」 「僕はテレビというのは一種の窓だと思っていて、その窓から世の中いろいろなものが見えるのが本来だと思うのですが、いまはその窓がお笑いに占拠されてしまっている。僕はお笑いも好きだけれど、そこにジャーナリスティックなものがないと、テレビは息をとめてしまうと思うんです。」 「世の中にはここまで参加障壁の低くなったインターネットですら発信できない人たちがいるわけです。だったら、プロであるテレビのジャーナリストは取材でそういう人の存在を知り、その声を拾い上げることを自分たちの仕事にすべきでしょう。一番、声の出しにくい人の声を代弁する」 「特にいままで知りもしなかった悲惨な現実があったことに気づかせる。そしてそんな外の現実の偽らざる声を響かせて、自分たちの共同体の限界を知らせ、それを超えた地平に向けて共同体を開いてゆくことにつなげていけてこそ、放送は公共的なものになれるのだと思います。」 「多数派が見たい、見てホッとしたいと思うような番組に、彼らが見るべき現実を密かにしのばせ、自分たちの知らない世界があることに気づかせる。それをやってのけることをプロのテレビマンは矜恃にして欲しい。そしうして自分の信じるジャーナリズムを実践していくしたたかさをもっと持って欲しいですね。」

Posted by

天野祐吉さんが好きだったし、広告批評という雑誌が好きだった。この対談を読んでいると、天野さんの楽しそうな姿が蘇る。

Posted by

- 1