変愛小説集 日本作家編 の商品レビュー

「藁の下で蠢いていたもの-それは、小さな楽器だった」 《藁の夫》より 「折り合いをつけるべき相手というのが、他人であるうちは、若かった。その相手は、ついには自分のみとなり、わたしたちは死んでいく。だから靴は、磨いておくべきだ。」 《男鹿》より これらが究極の愛なのか、ただの変...

「藁の下で蠢いていたもの-それは、小さな楽器だった」 《藁の夫》より 「折り合いをつけるべき相手というのが、他人であるうちは、若かった。その相手は、ついには自分のみとなり、わたしたちは死んでいく。だから靴は、磨いておくべきだ。」 《男鹿》より これらが究極の愛なのか、ただの変態なのか、私には全くわからない。 どの作品の主人公も私の価値観に照らし合わせたら絶対に変態だったし、そんなひとたちでも愛と呼ばれる行為(私にはそれが愛だとは全く思えない)をしているんだから、まあたぶん割となんでも許容される世界なんだなと思った(思うことにした)。 これに安堵感を覚えるのは絶対に間違ってる気がするけど。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「変わった愛」をテーマにしたアンソロジー。 木下古栗「天使たちの野合」収録。 飲み会がはじまる前、駅前広場で女性に声をかけられる。人違いだったようだが、その後もそこで誰かを待っているのが居酒屋からも見える。遅れてきた友人に様子を探りに行かせるが、突然頭が膨らんで破裂する。 ほかに印象的だったのは、 生け花教室で知り合った東田一子と束田十子が大地震から非難する、多和田葉子「韋駄天どこまでも」 (漢字を分解した言葉遊びのような文章や、人が字になって交わるシーンなど) 藁でできた夫との幸せな暮らしのなか、ふとした瞬間にその夫の中身がこぼれだす、木谷有希子「藁の夫」 未開部族の集落での恐ろしい儀式の体験が身体に焼きついてしまう、安藤桃子「カウンターイルミネーション」 いつも足に合わない靴を履く女性がひとりのシューフィッターと出会う、小池昌代「男鹿」 別れた妻の死をきっかけに会った中学生の中学生の息子から妻の話を聞き、それまで知らなかった一面を垣間見る、津島佑子「ニューヨーク・ニューヨーク」 など。 (評価は木下作品について)

Posted by

どの作品も普段の日常からしたら余りにも「変」な状況や設定や主人公達で描かれている。そこに潜む様々な「愛」のかたちに触れるとき、読み手の想像力はその「変愛」を享受してーーここにも編者が望んだと思える愛があるーー、その愛の純度の高さに驚嘆するだろう。彩り豊かすぎる12編が単行本版では...

どの作品も普段の日常からしたら余りにも「変」な状況や設定や主人公達で描かれている。そこに潜む様々な「愛」のかたちに触れるとき、読み手の想像力はその「変愛」を享受してーーここにも編者が望んだと思える愛があるーー、その愛の純度の高さに驚嘆するだろう。彩り豊かすぎる12編が単行本版では収録されていて、文庫版はどんな理由だか知りたくもないが1編収録を見送るという愚かしいほどの編まれ方がされているので、絶対に単行本版で読むことをオススメする。

Posted by

読んでる時はパンチ力がないなあ、と感じていたが、読後、それぞれの持ち味を反芻してみると、いやいやどうしてくせものばかりです。最初の川上弘美さんが印象的だったな。村田沙耶香のトリプルは別の場所で既読しており損をした気分。

Posted by

どこが愛?と思ったのもあるが面白い。深堀骨の作品が読みたくなってアマゾンで検索したが意外と高くて保留。

Posted by

愛はどこに? アンソロジーは好きでよく読むんだけど、読みたくない人のも読まなくちゃいけないから大変。

Posted by

岸本佐知子が選んだ日本の作家による書き下ろし。 川上弘美はやっぱこういう、水墨画みたいなアワアワした中の怖さ、うまいなーと思った。 漢字が本の中で蠢き踊り出す多和田葉子、藁の夫とのセレブ?な暮らしの本谷有希子、辺りが面白かった。革靴の話の小池昌代も、初めて読んだけど色気があって素...

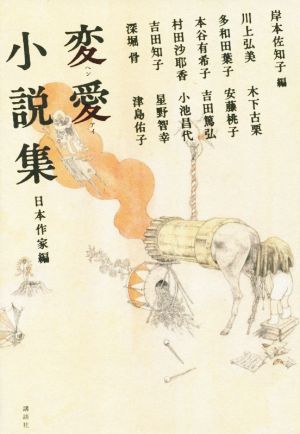

岸本佐知子が選んだ日本の作家による書き下ろし。 川上弘美はやっぱこういう、水墨画みたいなアワアワした中の怖さ、うまいなーと思った。 漢字が本の中で蠢き踊り出す多和田葉子、藁の夫とのセレブ?な暮らしの本谷有希子、辺りが面白かった。革靴の話の小池昌代も、初めて読んだけど色気があって素敵。脚って映像的にも綺麗な色気というか、大人という感じ。 最後に?‼︎てなる話もいいけど、突っ込み不在で不穏な空気が渦を巻くようなタイプもいいな。 あと装丁画が内容にあってて素敵。MARUUという作家さん。 前後の岸本佐知子による文章もやっぱり好きだなあ 「これ全部訳してぇぇぇ!」

Posted by

翻訳版が大変面白かったので、期待して読んだけど、さほどでもなかった。 翻訳版は、沢山の作品の中から岸本佐知子がセレクトしたものだけど、こっちは「書き下ろしてください」と作家にお願いしたわけだから、出来上がった作品がいまいちでも載せないわけにはいかないもんね。だからクオリティが落ち...

翻訳版が大変面白かったので、期待して読んだけど、さほどでもなかった。 翻訳版は、沢山の作品の中から岸本佐知子がセレクトしたものだけど、こっちは「書き下ろしてください」と作家にお願いしたわけだから、出来上がった作品がいまいちでも載せないわけにはいかないもんね。だからクオリティが落ちるのは当然かもしれない。 だったら既に発表された作品の中から岸本佐知子がセレクトすれば良いのだろうけど、著作権とか色々難しいのでしょう。 安藤桃子は下手。「変愛」で言えば本谷有希子や星野智幸が良かった。

Posted by

一冊の本を読むということは、筋書きを追いかけたり奇想天外な展開にふらふらしたりすることを楽しむよりも、実は言葉の抑揚や拍子、その裏にある作家の息遣いを、むしろ、楽しんでいるものなのだなと、私花集を読むと気付かされる。この本は、翻訳家が自らの選んだ作家に短篇を書き下ろしてもらうとい...

一冊の本を読むということは、筋書きを追いかけたり奇想天外な展開にふらふらしたりすることを楽しむよりも、実は言葉の抑揚や拍子、その裏にある作家の息遣いを、むしろ、楽しんでいるものなのだなと、私花集を読むと気付かされる。この本は、翻訳家が自らの選んだ作家に短篇を書き下ろしてもらうという、なんとも贅沢な企画の本。それだけ聞いても充分わくわくするが、更に、翻訳家も選ばれた作家の多くも、普段から好んで手に取る本の作り手でもあるので、すいすいと読むみ進むかと思いきや、短篇毎の調子の違いにたちまちこちらの息があがり、息を整えることを強制されるようにして、ぽつぽつと一つひとつの短篇毎に小休止を置かざるを得ない。面白いものだなと感じる。 それにしても、いずれの作品も短い文章の中で随分と変わったことが起きる。その変節度は何れも甲乙付けがたいけれど、その曲線のしなやかさには差がある。数学的なメタファーで例えれば、二階微分可能な滑らかな関数がある一方で、微分不可な極限点を持つ関数もある。個人的にはどこまでも滑らかであるにもかかわらず、いつの間にかとんでもない方向に導かれるような話の展開に惹かれるが、たまにはがつんと衝撃を受けるのもまたよい。 もちろんそうは言っても好きな作家の文章は、その言葉の連なりの滑らかさや句読点の作り出す拍子に乗せられて、知らず知らずのうちに心地好くなるのも事実。改めて蛇を踏んだり、男の靴に足を入れたり、存在しない子どもに代わって探偵をしたりする作家たちのことが気に入っているのだなとも自覚する。そして、何故ここに人形の中に入ってチェスをする少年の作家がいないのだろうかとか、耳の中がぶんぶんするような名前の作家が含まれていないのかななどと思ったりもする。究極的にこの本は、岸本佐知子という翻訳家の価値観に対するリトマス試験紙のようなものなのかも知れない。 多分、試験紙が赤くなろうと青くなろうとどちらでも構わない、と一風変わった作家の作品ばかり翻訳するこの編者は考えているのだろう。色が変わらないのは困るのだ、と。出来れば、赤くなったり青くなったりして欲しいのだ、と。編者の目論見通り、一篇毎に大きく身体が揺さぶられるような感覚が、読み終わってもしばらく振り払えない読書となる。

Posted by

これは嬉しいアンソロジー! ただ、変愛、の意識が強い感じ。意図を持って書かれたが故に純な変愛から離れてしまったものを含むような。日本人編も、作品ありきの編が良かったかな。

Posted by

- 1

- 2