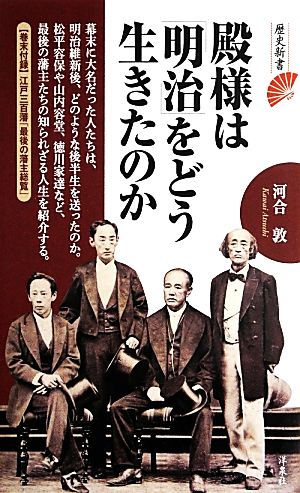

殿様は「明治」をどう生きたのか の商品レビュー

大政奉還、廃藩置県という大きな歴史のうねりの中で、江戸の殿様はどのように生きたか。洋行、政府の要職として活躍…など様々な例が紹介されているが、戦禍で犠牲となった人々をきちんと弔ったエピソードは、殿様という一種天上人のような存在も、ひとりの人間であり、悩み苦しみ、激変の世の中を生き...

大政奉還、廃藩置県という大きな歴史のうねりの中で、江戸の殿様はどのように生きたか。洋行、政府の要職として活躍…など様々な例が紹介されているが、戦禍で犠牲となった人々をきちんと弔ったエピソードは、殿様という一種天上人のような存在も、ひとりの人間であり、悩み苦しみ、激変の世の中を生きていたことを感じさせる。

Posted by

幕末に藩主だった殿様たちは、明治に新政府になって以降の時代、どう生きたのか。江戸三百藩のなかから、14名の大名を選び、その生涯について、各々十数ページで紹介する本です。大政奉還、そして版籍奉還、最後に廃藩置県。こうやって、幕藩体制が終わりを迎えます。その激動の時代、単純なイメージ...

幕末に藩主だった殿様たちは、明治に新政府になって以降の時代、どう生きたのか。江戸三百藩のなかから、14名の大名を選び、その生涯について、各々十数ページで紹介する本です。大政奉還、そして版籍奉還、最後に廃藩置県。こうやって、幕藩体制が終わりを迎えます。その激動の時代、単純なイメージでですが、生活力がなさそうにも思える殿様たち。しかし、そんなイメージとは違い、その地位を活かして勉学に励んで見識を高め、激流を懸命に泳ぐかのような生きざまをみせています。それにしても、開国するやいなや洋行する殿様の多いこと。本書で取り上げられているひとたちが、特別そうだったこともあるのでしょうけれど、それでも、鎖国から一転、開国して、急に英語を勉強して、一丁前にオックスフォード大学に通う人もいました。昔のひとは、やることや娯楽の選択肢が今よりも少なかっただろうから、そのぶん集中力が高かったのでしょうかね。

Posted by

歴史の教科書では廃藩置県の後に東京居住を命じられたくらいは記載されていたかなと思うけど、その後に意外と官僚やらに任命されている様子。 ま、そこそこお金持ちで海外留学までさせてもらえていれば、外交官としては重宝がられたというところだろうし、政治の経験もあれば明治政府としては即戦力と...

歴史の教科書では廃藩置県の後に東京居住を命じられたくらいは記載されていたかなと思うけど、その後に意外と官僚やらに任命されている様子。 ま、そこそこお金持ちで海外留学までさせてもらえていれば、外交官としては重宝がられたというところだろうし、政治の経験もあれば明治政府としては即戦力として使えたんだろう。 本書で紹介された殿様はまだいい人生を送れた部類だろうけど、巻末に紹介されている江戸三百藩最後の藩主の内、反対に惨めな人生を送った殿様はどうだったのかも気になるところ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

江戸時代の大名が明治以降それぞれどう生きたか著者の選んだ14人の劇的な人生を綴った本。 将軍家の流れを汲む家系が多く取り上げられている。これは、やはり知名度、財力の点で明治以降も影響力があった反映なのだろうか。取り上げられた多くの人物が海外留学をして、その知見をバックに新政府でも政治力を発揮している。 特に徳川宗家16代の徳川家逹(いえさと)の明治政府で政治力を発揮し、貴族院議長を30年以上務め、1914年(大正三年)に内閣総理大臣候補にあげられ辞退したという事実は、全く知らなかったのがちょっと恥ずかしい。 逆に新政府に歯向かい、落ちぶれて農民に一時期なって、そのあと華族になったケースもある。

Posted by

日本各藩の最後のお殿様たちの数奇な人生、松平容保、松平春嶽、山内容堂等良く知っている殿様もいるが、マッタク知らない藩の殿様もいる。請西藩主・林忠崇は昭和16年まで、静岡藩主・徳川家達は昭和15年まで生きた。

Posted by

- 1