カタツムリが食べる音 の商品レビュー

人と同じように動くことができない作者の、命の根底から湧き上がる生命への称賛。 マネできない研ぎ澄まされた観察眼から書き出される文章であるのに、とても優しさに溢れている。 生き物愛に満ちた作者とお喋りしているような、可愛らしいエッセイ。 この本が本棚の片隅にある生活が、自分を暖かく...

人と同じように動くことができない作者の、命の根底から湧き上がる生命への称賛。 マネできない研ぎ澄まされた観察眼から書き出される文章であるのに、とても優しさに溢れている。 生き物愛に満ちた作者とお喋りしているような、可愛らしいエッセイ。 この本が本棚の片隅にある生活が、自分を暖かくしてくれる。 プロローグの前に静かに置かれた一文がある 「生命愛に捧げる」 作者の1番伝えたかった想いではないか。

Posted by

難病で動けなくなった著者が見舞いに来た友人の気まぐれでカタツムリを飼育することになり、その観察記録をのちにまとめたもの。カタツムリへ徐々に興味をもち惹かれていく様子が詩的な表現でかかれていて、読んでいても暗い気持ちにならずゆったりと読み終えることができた。訳もとてもよいです。

Posted by

寝たきりの闘病生活を送る著者が、友人から貰ったスミレの鉢にいたカタツムリ。 孤独で苦しいなか、観察をするうちに、カタツムリが心の拠り所になっていくのがわかります。 タイトルもそうだけど、最初の数ページを読んだだけで、静かな空気を感じました。 日本人にとってカタツムリは食糧で...

寝たきりの闘病生活を送る著者が、友人から貰ったスミレの鉢にいたカタツムリ。 孤独で苦しいなか、観察をするうちに、カタツムリが心の拠り所になっていくのがわかります。 タイトルもそうだけど、最初の数ページを読んだだけで、静かな空気を感じました。 日本人にとってカタツムリは食糧ではないので、その辺りもまた感じ方が違うのかもしれない。

Posted by

「カタツムリが食べる音」 作者が寝たきりの生活を送っていた時に、ひょんな事からルームメイトになったカタツムリの観察記。世界に興味を抱き、意思を持って冒険を繰り返す小さな命に、スターウォーズで実は男前な勇者だった R2-D2 に喝采を送った時のような興奮を味わいました。よい本。

Posted by

ふかふかの寝床にいたはずなのに、突然、その寝床から引きはが された。突然のことに驚いていると、また足元がふかふかとした。 でも、今までいた場所と何かが違う。 私の目は明暗を感じるだけで、周りの風景は見えない。けれども、 自分の周りの空気や匂いの変化を感じることは出来る。...

ふかふかの寝床にいたはずなのに、突然、その寝床から引きはが された。突然のことに驚いていると、また足元がふかふかとした。 でも、今までいた場所と何かが違う。 私の目は明暗を感じるだけで、周りの風景は見えない。けれども、 自分の周りの空気や匂いの変化を感じることは出来る。 私はカタツムリ。森の腐葉土の上にいた。それなのに、今は違う場所 へ移動しているようだ。 と、カタツムリになって書いてみようかと思ったが断念。だって、カタツ ムリの気持ちは分からないんだもの。でも、本書の主役はカタツムリ なのだ。 それも難病で寝たきりになってしまった著者の病床に、友人がスミレの 鉢植えと共に届けてくれたのがカタツムリ。当然のように著者は戸惑う。 カタツムリに興味があったのでも、特段好きな生き物だったのでもない。 届けてくれた友人も、野生のスミレの花を鉢に植え替えた近くてたまたま カタツムリを見つけ、なんとなく摘み上げて鉢の中へ入れただけ。 でも、この小さな生き物が突然難病に襲われて絶望の淵にいた著者に 生きる希望を与えた。 「ペットセラピー」なる言葉もあるけれど、大抵は猫とか犬。カタツムリと セラピーを結び付けるなんて誰もしないだろう。しかし、寝返りを打つの も困難な状況で、ベッドから少々離れた場所で、ゆっくりゆっくり生きる カタツムリと、著者は時間を共有するようになる。 健康だった頃のペースでは生活できない。ベッドの上で病の不安と闘い ながら、緩慢な時間が過ぎて行くのを待つしかない。どれほどの絶望 だったのだとうと、著者の苦痛を思う。 しかし、「あの子」と呼ぶことになるカタツムリがやって来て、その生態を 観察することで、別の時間の流れがあることに気付く。 時に詩的に、時に哲学的に。「あの子」のことを知ろうと、文献を読み 推論し、深く深く「あの子」に魅了されて行く。その過程の文章が美しい。 キラキラしている。 そうして、本書は読み手を魅了する。読んでいる途中で本当にカタツムリ を飼ってみたくなったのだもの。そうして、本書のタイトルにもなっている、 著者が夜中に聞いたと言う、ひそやかなカタツムリが食べる音を聞いて 見たいと思った。 でも、いないの。カタツムリ。子供の頃は梅雨時になったら近所のブロック 塀の上に必ずいたのに、近年はその姿さえ見ていない。 生存するには厳しい環境になると冬眠すると言うカタツムリ。今はどこかで 永い眠りについているのかしらね。 たまたま古書店で見つけた作品だったけれど、この本に出会えてよかっ た。内容もさることながら、装丁も素敵だ。どこかで見掛けたら、中身は 読まなくても結構だが、装丁だけでも眺めて欲しい。

Posted by

第7回ビブリオバトルin伏見 テーマ「△」で紹介した本です。 チャンプ本。 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501077360023377.1073741834.367947380003043

Posted by

ひとの時間とカタツムリの時間。 狭いけれども広大な世界。 自分の殻に閉じこもること。カタツムリの生き方。 ただ、見つめるという静かなちから。 映画を見ているような本でした。味わい深い。 おそらく写真を増やしたりもっとキャッチーに売りだすことも可能だろうが、そうした...

ひとの時間とカタツムリの時間。 狭いけれども広大な世界。 自分の殻に閉じこもること。カタツムリの生き方。 ただ、見つめるという静かなちから。 映画を見ているような本でした。味わい深い。 おそらく写真を増やしたりもっとキャッチーに売りだすことも可能だろうが、そうしたら安っぽくなってしまうんだろうな。 文字の力を感じる。

Posted by

病気になり、ベッドで寝ているしかなくなってしまった著者が綴るカタツムリの詳細な記録。多くの文献からの知識とかわいらしいカタツムリの生態に非常に興味をそそられた。意外と知られていない身近な生物についての入門書。文学的な作品でもありながら、科学的な視点も持ち合わせており飽きずに読むこ...

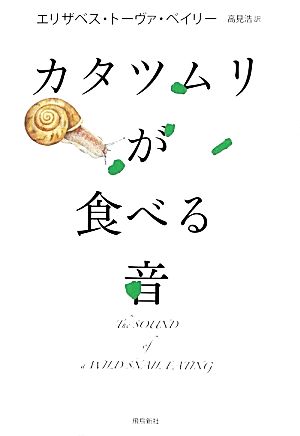

病気になり、ベッドで寝ているしかなくなってしまった著者が綴るカタツムリの詳細な記録。多くの文献からの知識とかわいらしいカタツムリの生態に非常に興味をそそられた。意外と知られていない身近な生物についての入門書。文学的な作品でもありながら、科学的な視点も持ち合わせており飽きずに読むことができた。表紙がカタツムリに食われた工夫がしてあり、手元においておきたい本。以前読んだ飛鳥新社の「ハキリアリ」も同様の工夫がしてあった。ほかの生物に関する本も探してみる価値がありそうです。

Posted by

病人とカタツムリの生活。 カタツムリの観察日記のなかに、日記の書き手の日常も見える。 著者は原因のよくわからない感染症から自律神経系機能障害を発症し、寝たきりの闘病生活を送る。 ある日、見舞いにきた友人が、森でみつけたカタツムリをスミレの鉢につけて著者の枕もとに置いたところから...

病人とカタツムリの生活。 カタツムリの観察日記のなかに、日記の書き手の日常も見える。 著者は原因のよくわからない感染症から自律神経系機能障害を発症し、寝たきりの闘病生活を送る。 ある日、見舞いにきた友人が、森でみつけたカタツムリをスミレの鉢につけて著者の枕もとに置いたところから、著者とカタツムリの共同生活が始まる。 カタツムリの生活が興味深い。 著者の目線を通して見るから、なおさら愛おしい。 生物学としての面白さに「ミクロの森」http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4806714593を思い出す。 病人の手記としても良い。 大げさでなく矮小化せず、病者の気持ちがつづられる。 動けない長い時間をすごすと、どうしたって自分を考える時間が増える。 その時間に割り込んできたカタツムリは、他のことを考える時間をくれる。 はじめにカタツムリがきたころ、著者はカタツムリに興味などなかったし、勝手に連れて来られてしまったカタツムリにすまないと思う。 読んでいる私も、増やしたり自然に戻したりするのは生態系にどうなのとか思ったりするのだけれど、カタツムリの移動の歴史を知るにつれ、人間という乗り物も自然の一部なんだと思ったりする。 責任という部分とは別に、自然はそんなやわなもんじゃないと敬虔な気持ちになれる。 人間による変化も自然の変化なんだ。(ここでまた「ミクロの森」を思い出した。) こういう受け入れは、病気の受容にもつながる。 エピグラフのひとつに「今は疑問を生きなさい」という言葉があった。 「役立たず」だから死んだ方がいいとか、動けないから生きている意味がないとか、そういう健常者中心の狭い価値観を押し広げてくれる。 これの直前に「安楽死を選ぶ」http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4535983992を読んだから、余計にそう感じる。 もし著者の前に置かれたのがカタツムリではなく安楽死のパンフレットだったら。 一番つらい時に、その時点の絶望と未来予測で死を選んでしまったら、著者に現在はないし、私はこの本を読めなかった。 『家と庭と犬とねこ』http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4309021883 暮らしを自然に大事にする感じが石井桃子さんにちょっと似てる。 増えるカタツムリに、戦時に増やしたヒメダカを思い出した。 あれも気を紛らわす効果だったのかな。 p38の詩は『クリストファー・ロビンのうた』http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4794935196に入っていたはず。 装丁がきれい。カタツムリにちょっと食われてる。 これは中身も見た目も自分の本棚におきたい。

Posted by

タイトルと美しい装丁に惹かれて手に取った。 カバーのところどころに緑のいびつな穴があいている。 なにかと思ったらカタツムリの食べた跡だったんだ。 最初は気にも留めなかったけれど、読み終わって改めて装丁を眺めるとその穴がとても可愛らしく感じる。 この本の著者は長年原因不明の難病に...

タイトルと美しい装丁に惹かれて手に取った。 カバーのところどころに緑のいびつな穴があいている。 なにかと思ったらカタツムリの食べた跡だったんだ。 最初は気にも留めなかったけれど、読み終わって改めて装丁を眺めるとその穴がとても可愛らしく感じる。 この本の著者は長年原因不明の難病に苦しんでいた。 歩くことももちろん気軽な外出も儘ならぬ不自由な生活を強いられてる。 そんな彼女の元に一匹のカタツムリがやってきた。 彼女はすっかりカタツムリの虜となりいつしか生きる糧となった。 カタツムリの仔細な観察はもちろんのこと、ありとあらゆる文献を読みこみ熱心にカタツムリを研究し続ける。 この本の内容も彼女が難病に苦しむ心情の吐露は最小限で、カタツムリの考察が全体を占める。 例えばカタツムリの歯は2640本もあるなんて驚きだったし、求愛行動の独特さは想像もつかないもので非常に面白い。 しかしカタツムリにさほど興味を持たない私にはいささか退屈でもあった。 それでも彼女が己と一匹のカタツムリを重ね合わせながら希望を見出していく姿には心を打たれる。 彼女は最後には緩やかに回復し自宅へ戻ると同時にカタツムリとさよならする。 日常生活を取り戻していくとカタツムリへの関心も徐々に薄れていく。 それで良いと思う。 いっときでもカタツムリが彼女の支えになった事は間違いがないのだから。 「最後に星を見て、眠りに就く。歩みがどんなに遅かろうと、できることはたくさんある。私はあのカタツムリを忘れない。いつまでも、決して忘れない。」 素敵な本に偶然ながらも出会えたことに感謝。 この本が病に苦しんでいる誰かに届きますように。 余談 あとがきもあるように、YouTubeで"The sound of snail eating"と打ち込むとカタツムリが食べる音を聞くことができる。 これ、お勧めです。

Posted by

- 1