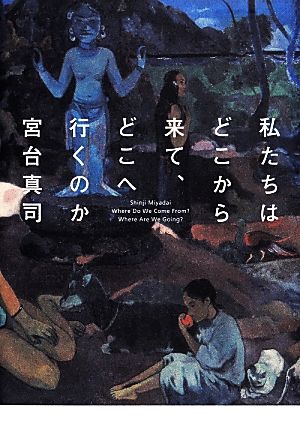

私たちはどこから来て、どこへ行くのか の商品レビュー

さまざまな課題と難問を抱えている日本の今後のあるべき姿は誰も解らない。それは「答えに正しいとも間違っているとも言えない社会状況」があるからだ、と言う。日本は世界に対して「Yes or No」では答えれない国民性であり、「中途半端」だと言う意見も多い。だが、今後日本として、特に外交...

さまざまな課題と難問を抱えている日本の今後のあるべき姿は誰も解らない。それは「答えに正しいとも間違っているとも言えない社会状況」があるからだ、と言う。日本は世界に対して「Yes or No」では答えれない国民性であり、「中途半端」だと言う意見も多い。だが、今後日本として、特に外交などいつまでも米国頼りでは済まされない事態が来ることを考慮しておくべきだ。今後大国の存在を大きくするには「軍力脅威」しか現代は見えない、が軍拡なくして進む外交国策は必ずやあると信じたい。

Posted by

『その意味で、社会を設計し、実現していくことは、みんなの意見を集約し、コンセンサス通りにしていくこととは違うのです。それだけでは「不可視の全体を回す」というガバナンスの視座が欠けてしまいます。 日本人はこの点でもハンディがあります。戦後日本人は「みんなで決めたことは正しい」とい...

『その意味で、社会を設計し、実現していくことは、みんなの意見を集約し、コンセンサス通りにしていくこととは違うのです。それだけでは「不可視の全体を回す」というガバナンスの視座が欠けてしまいます。 日本人はこの点でもハンディがあります。戦後日本人は「みんなで決めたことは正しい」という信念を刷り込まれました。そうではない。「みんなで決めたことは間違っているに決まっている」にもかかわらず「仕方なくみんなの決定に従う」のです。 チャーチルが「民主主義は最悪の制度だ。ただし従来存在したどの制度よりもマシだが」と述べたのはそうした意味です。本来は、誰が優れているかが分かる程度には優れた人たちが、本当に優れた人たちを選ぶという「寡頭制×制限選挙」が良いに決まっているのです。』 過去と現在の置かれている状況は良く分かるが、どこへ行くのかはもやもやしていてすっきりしない。明るいシナリオが待っているわけではなく、どっちみち防ぎ得ない暗いシナリオに向かってるのが目に見えてるからかなぁ〜。

Posted by

わかりやすく書いてくれてるであろう本でしたが、勉強不足な俺には多々難しい箇所がありました。でも、こないだ読んだ大塚の本も最近流行のピケティの本も社会に対してもっと知識を身につけろってことに帰結するように思われます。ただ、自分の周りを見れる余裕とかなかなかないし、まずそこまで不安を...

わかりやすく書いてくれてるであろう本でしたが、勉強不足な俺には多々難しい箇所がありました。でも、こないだ読んだ大塚の本も最近流行のピケティの本も社会に対してもっと知識を身につけろってことに帰結するように思われます。ただ、自分の周りを見れる余裕とかなかなかないし、まずそこまで不安を抱いてる人が現に見えてない気がするのでした。なので、俺だけでもとりあえず勉強してみようかなと思う次第でありまする。 若い衆に貸しても読まないだろうしなwww まずそっからか。

Posted by

難しい。各章で言っていることは似通っているがそれでも難解な用語連発な故。注釈がついているのは良かった。任せて文句垂れるから、引き受ける、ということをしていかないといけない、というところには影響を受けている。

Posted by

私たちはいま、意を同じくする者同士が連携し、互いに競争的かつ共栄的な中間集団関係を取り結ぶべき…。読み応えがあり‼︎

Posted by

社会がどうフラット化してきたか。共同体が空洞化してきたか。平たく言えば、アホになってきたか、ということを、そのときそのときの事例を交えながら語る。過去の著作で言われていることとかぶっているような気がするが、同じことを語るなら宜なるかな。 日本は駄目だ、駄目だ、と繰り返し言われて...

社会がどうフラット化してきたか。共同体が空洞化してきたか。平たく言えば、アホになってきたか、ということを、そのときそのときの事例を交えながら語る。過去の著作で言われていることとかぶっているような気がするが、同じことを語るなら宜なるかな。 日本は駄目だ、駄目だ、と繰り返し言われている気がする。本人もそれを恩師に語ったところ、駄目なときには人が輝く、といわれたという。 この状態を切り抜けるのは自治だ。自分たちでやるということ。どこから、と、どこへ。いろいろ書いてある。だが人の質が低くなったという苦言があちこちに見える。僕自身も、昔に比べて劣化していることをはっきり痛感している。人に任せてはイカンのだが、ますます劣化していく。

Posted by

昔、「社会学は社会科学を統合する学問である」という壮大な理念があったようだが、非現実的という事で主に「関係性」について研究する学問になったという経緯があるようである。 社会科学のあらゆるジャンルに言及する著者は昔の壮大な理念に取り組んでいるようにも思われ、「関係性」に着目して心理...

昔、「社会学は社会科学を統合する学問である」という壮大な理念があったようだが、非現実的という事で主に「関係性」について研究する学問になったという経緯があるようである。 社会科学のあらゆるジャンルに言及する著者は昔の壮大な理念に取り組んでいるようにも思われ、「関係性」に着目して心理学・哲学といった実存的関心やサブカル系への関心からアプローチしてくる人にとっては著者の社会科学的網羅性に対しある種の期待ハズレになる事もあるのかもしれない。が、結局は社会あっての実存なわけで、社会的関心を持ってこそ、実存的関心も深まるのだろう。 書き下ろしではなく、過去記事や講演集なので、重複箇所もあるが、それは著者の最も言いたい事だろうし、繰り返し述べられるのはさほど気にはならない。311前の話が殆どで、311後についての記載がないのが難点か。

Posted by

宮台先生が、ビデオニュース等、様々なメディアで発言している事柄の集大成。時間的、学問的な背景や文脈を解説している。 「バーチュー」「ミメーシス」「参加」と「包摂」こんな言葉を何処かで聞いたなら、読んでみるべき本です。

Posted by

- 1