クラーク巴里探偵録 の商品レビュー

なんかもんやりする読後感。って思ってたんだけどこれ続きあるのね。 だとしたらもんやりも収まりそう。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

巴里,遠く離れた国で人の思いが重なり合う。 日露戦争が終わったあたり,20世紀初頭の巴里。曲芸一座の敏腕番頭・片桐孝介と,料理上手の新入り・山中晴彦ことハル。顧客の依頼してきた事件を解決していくうちに,近づいてくる危険な計画。ハルの秘密とは。 ホームズ役は孝介,ワトソン役はハル。ハルが孝介に近づいた目的があるところがひとひねり。とりあえずはハッピーエンドで,続きもありそうだし,また読んでみたい。

Posted by

ヨーロッパ巡業中の曲芸一座の敏腕番頭孝介と新入り晴彦。贔屓客から依頼されて厄介事の解決に乗り出していくが、二人は危険な計画に巻き込まれていく…。三木さんの作品はいつも雰囲気が好きで、今回もいつも通り安心の読後感。ただ、この作品はこれでおしまいと思われるので残念…

Posted by

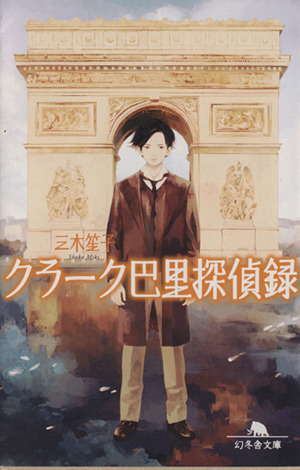

目の悪い自分は、読み始めるまで表紙の子はツインテールの女の子だと思っていたので(建物の影が絶妙に髪に見えた)本編の舞台がパリで、主人公が男だったことの衝撃を。ええ、大馬鹿者ですとも。 1話め1行目から音と音楽が聞こえてきたので、ああこれは結界石や金木犀方面のお話だなとわかります...

目の悪い自分は、読み始めるまで表紙の子はツインテールの女の子だと思っていたので(建物の影が絶妙に髪に見えた)本編の舞台がパリで、主人公が男だったことの衝撃を。ええ、大馬鹿者ですとも。 1話め1行目から音と音楽が聞こえてきたので、ああこれは結界石や金木犀方面のお話だなとわかります。 1話2話が淡々と静かに進み、最後がよりによってそれか!それ使うか!人としてアカンやつ使うか! とガツンとくるのが「三木笙子」らしさなのかな。女性の描く話は容赦なく残酷だっていわれるけれど、それかなと。 不器用でやさしい少年(青年)たちが実に好ましい作品でした。 ところで本編とは関係のない話なんですが、文字が大きく行間が広いのがなんとも読みづらかったというか。業界的にしようのないことだとわかっていても、もうすこし1ページあたりの情報量が多くてもいいんじゃないかな……

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

時代は明治の巴里にて。 警察よりも頼られる男がいた。 そんな帯に魅了され読んでみれば、不可思議事件を解決する曲芸一座の番頭さんと居候?くんにどんどん引き込まれていきました。 面白かったです。 この本、本当に素敵

Posted by

明治時代(たぶん…)のパリを舞台に、ヨーロッパ巡業中の曲芸一座の番頭・孝介と新入りの晴彦。贔屓客から依頼される事件の解決に奔走するーーという連作短編集。 三木さんの作品は心底からの悪人ってのが出てこないので(必ず背後にはやむにやまれぬ事情がある)読んでて心が荒まなくていいです。...

明治時代(たぶん…)のパリを舞台に、ヨーロッパ巡業中の曲芸一座の番頭・孝介と新入りの晴彦。贔屓客から依頼される事件の解決に奔走するーーという連作短編集。 三木さんの作品は心底からの悪人ってのが出てこないので(必ず背後にはやむにやまれぬ事情がある)読んでて心が荒まなくていいです。 最終話での高瀬がすごくイイですね。(細かくは書きませんが)あの思考過程、なるほど理解です。

Posted by

日露戦争直後のパリ、日本の曲芸一座の二人が贔屓客から頼まれた厄介事の始末に奔走するという連作短編集。 ミステリとしては薄味だが当時の巴里の雰囲気を楽しめる感じ。特に第3話の騙し絵の家は見てみたいと思った。

Posted by

【収録作品】第1話 幽霊屋敷(メゾンアンテー)/第2話 凱旋門と松と鯉/第3話 オペラ座の怪人/第4話 東方の護符

Posted by

20世紀初頭のパリを舞台としたコンビもの。 サーカスの番頭と、パリへ出稼ぎにやって来た青年が謎を解くひとが死なないライトなミステリ。 パリの町並みや時代背景をうまく使った話もあるものの、登場人物はほぼ日本人だし、他のシリーズに比べて必然性が薄かった。 それより最も残念な感じにし...

20世紀初頭のパリを舞台としたコンビもの。 サーカスの番頭と、パリへ出稼ぎにやって来た青年が謎を解くひとが死なないライトなミステリ。 パリの町並みや時代背景をうまく使った話もあるものの、登場人物はほぼ日本人だし、他のシリーズに比べて必然性が薄かった。 それより最も残念な感じにしているのは、文章も展開も子供っぽくなっていっている気がする点。 必要な状況説明もなく始まり登場人物に感情移入しづらいし、物語の中の展開も早くどんどん展開してしまう。 作品全体の仕掛けとして用意されたある思惑は読者に対してもっと効果的な知らせ方があったのではないかと思ってしまう。 とにかく感情移入しづらくて楽しめなかった。 トリックもご都合主義的で現実味がない。 色々と残念な作品。

Posted by

■明治時代の巴里で繰り広げられる物語 明治時代のパリを舞台として、二人の男性が様々な謎を解いていく推理小説だ。 内容(「BOOK」データベースより) ヨーロッパを巡業中の曲芸一座で、敏腕の番頭として名高い孝介と料理上手の新入り・晴彦。裕福な贔屓客から頼まれ、ストーカー退治や...

■明治時代の巴里で繰り広げられる物語 明治時代のパリを舞台として、二人の男性が様々な謎を解いていく推理小説だ。 内容(「BOOK」データベースより) ヨーロッパを巡業中の曲芸一座で、敏腕の番頭として名高い孝介と料理上手の新入り・晴彦。裕福な贔屓客から頼まれ、ストーカー退治や盗難事件の解決など厄介事の始末に奔走する日々を送っていた。華やかなパリで生きる人々の心の謎を解き明かすうちに、二人は危険な計画に巻きこまれていく。人の温もりと儚さがラストを彩る連作短編ミステリ。 曲芸一座の敏腕番頭である孝介と一座への新入りで料理上手な晴彦が、明治時代のパリで数々の謎に挑んで行くという物語。ポルターガイストの謎やストーカー事件の謎などを解きながら、孝介と晴彦自身の謎を解いて行くという連作短編という形をとっている。 明治時代のパリという時代設定が丁寧に描かれているのもこの物語の魅力のひとつで、未だに行ったことのないパリであり、さらに明治時代のパリという時空を超えた場所の様子がふんわりと頭の中に思い浮かんでくる。 推理小説として出てくる数々の謎は、どれも人の心の中にある哀しさと優しさを含んでいて、謎が解かれるたびに心の中にじんわりと温かいものが流れる。物語全体を通じて描かれている孝介と晴彦自身の謎に関しても、 人生の厳しさや哀しさを含みながらも、人の優しさと温かさを含んでいる。 物語の最大の謎である孝介と晴彦との関係は最終話で明らかになるが、各短編で張られた伏線が絶妙で、物語の最後に明かされる謎にハラハラしながらも人の心の温かさを感じることができる。 この物語全体に流れているのが「人生の厳しさ」と「人の心の哀しさと優しさ」、そして「人の心の温かさ」だ。だからこそ、読了した時には心の中がほんのりと温かくなり、優しい気持ちになれるんだと思う。 登場人物の会話やストーリー展開のテンポも良く、スラスラと読んで行ける軽やかな物語だった。休日にゆったりと読んだり、仕事から帰ってから寝る前にノンビリと短編を楽しむという読み方も似合うかもしれない。 三木笙子さんの作品は初めて読んでみたが、読み進めて行くうちに気持ちを心地よく解きほぐしてくれる物語だった。これからもひとつずつ読み進めてみようと思う。 ■本を買うというのは一種の冒険 推理小説といえば、1841年に出されたエドガー・アラン・ポーの短編小説「モルグ街の殺人」が世界初の推理小説といわれている(諸説あるが)。私の世代でいえば、江戸川乱歩や松本清張などの推理小説を読んできただけに、推理小説といえば残酷な事件や悪の心を持った犯人が出てくるというイメージがある。 しかし、今回ご紹介した「クラーク巴里探偵録」では登場人物は普通の人々で、普通の生活をしている中でどうしようもなく事件の犯人になってしまうという点が読んでいて好感を覚えた。 もちろん、殺人や非道な詐欺などを扱った推理小説を読むのが好きな方もいるだろうし、こういった温かい気持ちになれる推理小説を好きな方もいるだろう。楽しみ方は人それぞれであり、様々だということだと思う。 大切なのは「自分に合った推理小説」を探すことだと思うが、そのためには色々な作家さんの本を読んでみるということも大切ではないだろうか。 しかし、本を買うというのはある意味では冒険のような要素もあって、本好きの人なら誰しも「買って損した」と思うような物語に出会ったことがあると思う。私も書店のポップや本の裏書きを読んで買ってはみたものの、結局はすべて読み終わることなく本棚に仕舞ったり売却してしまった本は数しれない。 また、新聞の書評で評判が良かったので買ってみたけれども、読んでみたら自分には合わなかったという本もある。最終的には「読んでみないと分からない」ということになってしまうが、だからといって今まで読んだことのない作家さんの本や新たなジャンルに手を出さないというのはもったいないことだと思う。 読んでみて面白くなければそれも経験になるし、そんな経験があるからこそ自分にピッタリ合った本に出会うと無性に嬉しくなる。そんなことを繰り返しているうちに、いつの間にか自他ともに認める本好きになってしまうのではないだろうか。 私はこれからも「自分のカンと度胸」でいろいろな本を選ぶという、一種の”知的冒険”を楽しんでいきたいと思う。

Posted by

- 1

- 2