ベアテ・シロタと日本国憲法 の商品レビュー

彼女の存在を僕は知らなかった。 妻に薦められて読んだ。 日本憲法の女性の権利に関する条文に、当時22歳のベアテ・シロタが関わっていた。すごいことだと思う。

Posted by

中学校2年の時に日本国憲法を読んだ時の衝撃、なるほど、全人類の思いがベアテ・シロタを突き動かしたんだと納得した。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

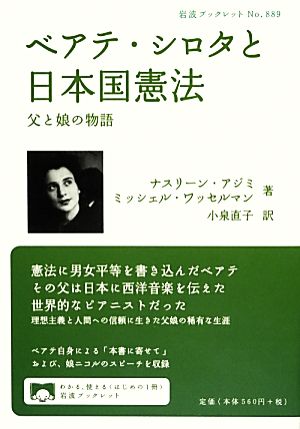

N・アジミ、M・ワッセルマン『ベアテ・シロタと日本国憲法 父と娘の物語』岩波ブックレット、読了。日本国憲法に男女平等の原理を書き込んだベアテの父は日本に西洋音楽を伝えた世界的なピアニスト。知られざる父レオの生涯へ光を当てることで、父娘の理想主義と人間への信頼の人生を生き生きと描く。 第I部で、日本の音楽家を育てた父、男女平等を憲法に盛り込む娘の姿を描き、アメリカへの帰国後のベアテの軌跡(アジア文化の紹介者)を紹介。II部ではベアテへのインタビュー、ベアテの娘ニコルの追悼スピーチを掲載。図版多数。 「ベアテは何度も私に『平和への道は互いに理解しあうこと』と言っていました。文化が違いを乗り越える橋となること、そして芸術が持つ変革の力、つまり芸術には理解を育み深め、より高潔な資質を伸ばす力があることを彼女はよくわかっていました。その意味で彼女は父の娘であり、私や何百万人もの女性の手本です」とアジミ。 戦時下、ベアテの良心は東京から軽井沢に強制疎開。憲兵の監視下におかれた。「彼は日本のピアノ教育の礎をつくるために全力を注いできた。国際的なキャリアを棒にふり、寒さと飢えと教父にさらされ」た仕打ちで日本は応えた。 GHQの一員として戦後日本の再建に携わるベアテ。新憲法が日本のものかどうか議論が続くが、「日本側のインプットも無視できない」。制定過程における喧々囂々の交渉・討議、そして日本リベラルの水脈は単純否定できない。 「憲法の条文は必ずしも『アメリカの条文』というわけではなく、一九世紀や二十世紀のさまざまな憲法から、多くの示唆と影響を受けている」。悲惨な体験を経験した日本の人々が渇望したのは根幹たる基本的人権と民主主義の原則。 70頁足らずの小著ですが、憲法の実質的改悪、そして女性の人権が毀損されても屁とも思わない人々が次から次へとわき出す現代。手に取りたい一冊です。 https://www.iwanami.co.jp/moreinfo/2708890/top.html

Posted by

戦前から終戦直後まで日本で暮らし、日本の音楽界に貢献したピアニスト、レオ・シロタ。 日本で育ち、日本国憲法作成に深くかかわり、戦後はアジアの芸術文化をアメリカにひろく紹介したベアテ・シロタ。 父娘それぞれの足跡と、憲法や国際交流について語られたブックレット。 ベアテから寄せられた...

戦前から終戦直後まで日本で暮らし、日本の音楽界に貢献したピアニスト、レオ・シロタ。 日本で育ち、日本国憲法作成に深くかかわり、戦後はアジアの芸術文化をアメリカにひろく紹介したベアテ・シロタ。 父娘それぞれの足跡と、憲法や国際交流について語られたブックレット。 ベアテから寄せられた前書きと、ベアテの娘ニコルによる回想つき。 大筋は『1945年のクリスマス』http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4760110771で知っていた話。 けれど、私はあれを読んだ頃あまり憲法に関心がなかった。 憲法はゆらがないと信じていたし、日本はもう戦争をしない国だと思っていた。 今読んだらきっと受け取り方がだいぶ変わっていると思う。あの本はもう一度読み直したい。 私は音楽には疎いので、レオ・シロタのことはベアテのお父さんとしてしか知らない。 でも音楽家として、教育者としての姿をもっと知りたい。 日本はもっとこの人を知るべきだ。 亡くなる直前のベアテの姿に衝撃を受けた。 病床で、命を振り絞るようにして日本からの改憲関係の取材を受けたという。 こんなに案じてくれていた。 こんなに誇りを持って仕事をして、関わり続けてくれた。 改憲護憲を叫ぶ日本人の中にさえ、こんなに誠実に向き合っている人は少ないように思う。 私は憲法を変えようとしている人や変えたい理由について知らなければならないと思っていたけれど、その前に自分が受けている恩恵について知るべきだと思った。 自分のことなんだから、意見を言うにしても憲法自体をまずは知らないと。 ユダヤ系の有能な若い女性が、自分の故郷とも呼べる国に占領軍側として戻ってきて復興にかかわる、文化的な事業をなし、子供や女性の生きやすい世界を作ろうとする。 こういう点で、国際児童図書評議会(IBBY)のイェラ・レップマンを連想しながら読んだ。 『子どもの本は世界の架け橋 』http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4772190376 世界を良くしていこうとする人たちは、「戦え・守れ・やつらを倒せ」とは言わないのだな。 戦中のシロタ夫妻の扱われ方は『日本はなぜユダヤ人を迫害しなかったのか―ナチス時代のハルビン・神戸・上海』 http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4829503386を思い出しながら読んだ。 「うちは同盟国であって占領国じゃないんだからドイツの方針にホイホイしたがわないぞ!」というパワーゲーム。 「ユダヤ人の生命」に興味のない国だからこその扱い。

Posted by

- 1