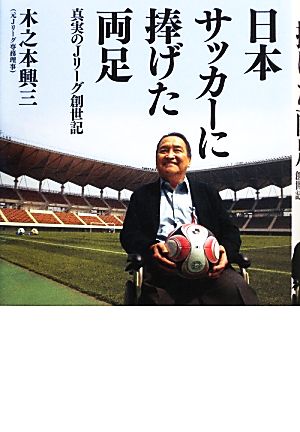

日本サッカーに捧げた両足 の商品レビュー

Jリーグ創設期に裏方として関わった木之本氏の自伝.とても興味深い.採算を度外視した献身的な裏方がいないとやはりこのような事業は前に進まない.様々な葛藤(人間関係,スポンサー関係,組織間関係など)も落ち着いた文章で描かれている.もちろん各事象に対して当事者同士では違った見方もあるの...

Jリーグ創設期に裏方として関わった木之本氏の自伝.とても興味深い.採算を度外視した献身的な裏方がいないとやはりこのような事業は前に進まない.様々な葛藤(人間関係,スポンサー関係,組織間関係など)も落ち着いた文章で描かれている.もちろん各事象に対して当事者同士では違った見方もあるのだろうが,本人の「日本サッカーを強くした」と言う目標があったから生きられたというのは真実であろう.最終的に自らを突き動かす物は夢であると強く感じさせてくれる一冊.

Posted by

Jリーグがどうやって誕生したか。 病を患いながらも、日本にプロサッカーリーグを創設しようとして成し遂げた、一人のサッカー野郎の自伝。 まだマイナーだったサッカーは、こうして大きくなったのか。素晴らしい本だった。 私と同じ千葉市出身で、県千葉卒というのが余計に響いた。ジェフユナイテ...

Jリーグがどうやって誕生したか。 病を患いながらも、日本にプロサッカーリーグを創設しようとして成し遂げた、一人のサッカー野郎の自伝。 まだマイナーだったサッカーは、こうして大きくなったのか。素晴らしい本だった。 私と同じ千葉市出身で、県千葉卒というのが余計に響いた。ジェフユナイテッドが、古河電工とJR東日本の共同でつくった裏話や、日立(柏レイソル)が、Jリーグ元年から参加できなかった理由など、フリューゲルスとマリノス合併の原因はカルロス・ゴーン? などなど。 2017.3.7.

Posted by

魂で生きてる男。日本サッカーを憂い、プロ化を推し進め、日本をW杯に導いた男。奇病・大病を患いながら、だからこそ太く生きようとし、迸る情熱でJリーグを草創。旧友との確執もありながら、なおも日本サッカーをよくしようと太く生き続けている。 こんな方々の尽力の上に、いまの日本サッカーと、...

魂で生きてる男。日本サッカーを憂い、プロ化を推し進め、日本をW杯に導いた男。奇病・大病を患いながら、だからこそ太く生きようとし、迸る情熱でJリーグを草創。旧友との確執もありながら、なおも日本サッカーをよくしようと太く生き続けている。 こんな方々の尽力の上に、いまの日本サッカーと、僕のサッカー人生は生かされているーー。

Posted by

Jリーグ創設に関わり、20代の若いときに両方の腎臓をとり、その後両足切断という病魔と闘い続けた人の半生記。 サッカーを始めた経緯、高校、大学、古川電工の流れで、Jリーグ創設に関わり、川淵三郎との出会いや軋轢や解任、淡々としているが、Jリーググッズの版権の問題、横浜Fの解散の問題...

Jリーグ創設に関わり、20代の若いときに両方の腎臓をとり、その後両足切断という病魔と闘い続けた人の半生記。 サッカーを始めた経緯、高校、大学、古川電工の流れで、Jリーグ創設に関わり、川淵三郎との出会いや軋轢や解任、淡々としているが、Jリーググッズの版権の問題、横浜Fの解散の問題等々、今だから語れることなどもいろいろあったなあと個人的に思う。 著者が、日韓W杯の当日に足に痛みが走り、両膝から下を切断するあたりは本当にお気の毒としか言いようがない。 1人の人物を通して、Jリーグ創設の舞台裏を知りたい人には良い本だと思う。

Posted by

Jリーグ創設時の番頭である木之本氏が創設に関わるエピソードを脚色なく語った本。内容はドラマに満ちているけど、非常に読みやすい本。川淵チェアマンを中心にした本は多いけど、たんたんと事実を書き連ねるような本は珍しい。 それでもエピソードは豊富で、リーグ創設前も創設後もいくつもの分水嶺...

Jリーグ創設時の番頭である木之本氏が創設に関わるエピソードを脚色なく語った本。内容はドラマに満ちているけど、非常に読みやすい本。川淵チェアマンを中心にした本は多いけど、たんたんと事実を書き連ねるような本は珍しい。 それでもエピソードは豊富で、リーグ創設前も創設後もいくつもの分水嶺があったことがうかがえる。Jリーグ創設は過去の連続ではなく新しい挑戦の積み重ねの結果なのだということを実感する本だった。

Posted by

- 1