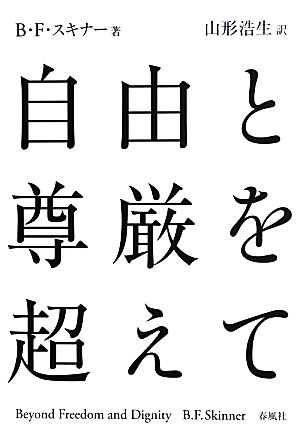

自由と尊厳を超えて の商品レビュー

行動分析の「哲学」

この本には行動分析の生みの親であるスキナーの「哲学」ともいえるものをまとめられています。単なる実験・治療テクニックとしての行動分析ではなく、その裏にある行動分析の「哲学」とは何か、を知りたいという方にはオススメです。 心理学の世界に一大領域を形成しただけあって、非常に読み応...

この本には行動分析の生みの親であるスキナーの「哲学」ともいえるものをまとめられています。単なる実験・治療テクニックとしての行動分析ではなく、その裏にある行動分析の「哲学」とは何か、を知りたいという方にはオススメです。 心理学の世界に一大領域を形成しただけあって、非常に読み応えのある文章です。スキナーの論文(例えば「罰なき社会」)や行動分析の概説書を読みこなせるようになってからこの本に挑戦すべきでしょう。 訳者あとがきも非常に分かりやすく、スキナーの論を踏まえつつ批判もきっちり加えてあります。ここを読むだけでもかなりの勉強になると思います。

三年寝太郎

それこそ専門書なので(しかも翻訳本なので),すんなり理解できるような代物ではありませんが,これまでも「行動分析学」の一般書を読んでいるので,それなりに理解はできました。 何も紹介しないのも何なので,「訳者あとがき」 から「本書の概略」の一部(題名に関する部分)を紹介します。...

それこそ専門書なので(しかも翻訳本なので),すんなり理解できるような代物ではありませんが,これまでも「行動分析学」の一般書を読んでいるので,それなりに理解はできました。 何も紹介しないのも何なので,「訳者あとがき」 から「本書の概略」の一部(題名に関する部分)を紹介します。 ○本書でスキナーが言いたいのは,自由を奪え,ということではない。自由なんてもともとなかった,ということだ。人は常に周囲からコントロールを受けていて,あらゆる行動はその結果にすぎない。ぼくたちが自由だと思っているものは,実は単に「コントロールを受けているのにそれを知らない」というだけの話だ。たとえば,…以下省略。 ○尊厳についても同様だ。ちなみに本書の「尊厳」というのは一般に使われる意味とはちがい,単に「人にほめられる」ということだ。歌がうまい,勇敢だ,お金儲けがうまい,電車で席をゆずる,といった人にほめられる行動はたくさんある。でもやがて,それが単に環境からいろいろ刺激を受けた結果でしかないことが明らかになる。その人自身に本質的にそういう性質がそなわっていたわけではなく,別の人を同じ環境下におけば,その人のほうがほめられる行動を取っただろう。(本書p.289~290) 環境によって人の行動が変化することを知っていれば,人の性格を批難することはいまよりもずっと少なくなると思います。この学問が,特別支援教育に応用されているというのは,とてもよく分かる気がします。だから,教育者は「特別支援教育に学ぶべきだ」だと思っているわたしとしては,教育者や親たちにはぜひ「行動分析学」の視点を身につけて欲しいです。

Posted by

【由来】 ・ 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

山形浩生の訳者あとがき、よくできてるなあ。こっちから読んでたら、本文読まなかったかも(≧∇≦)要はダイエットしたければお菓子を周りに置くなってことね。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

B・F・スキナー『自由と尊厳を超えて』春風社、読了。「~したいな」と欲求が先にありそれに基づき行動するのではなく、本当の行動の原因は外からの刺激。著者は行動心理学の開祖。行動の原因を心・意識・気持ちではなく環境に求め、よりよい世界を科学的に作り出すことを豊富な事例で説き明かす。 自由などもともと存在しない。単に「コントロールを受けているのにそれを知らない」というだけのことを自由と錯覚しているのが現実であり、尊厳についても同じだ。著者の目的は自由と尊厳の否定ではない。考え方を科学的に更新しようという試みだ。 環境で人がコントロールされる有り様を解明できれば、環境を変えることで人をコントロールの改良も可能になる。その相互作用が文化だ。その仕組みを認識することで人間観が更新されるだろう。本書に批判は多いが、不幸と苦労の甘受論を退ける快著。

Posted by

行動分析学の創始者スキナーにより1971年に発表された著作の新訳。 分かりにくい業界用語に関してはあえて一般向けに考慮して訳したとのことではあったが、文章は難しく感じた。 人間が取る行動は「意志」によるものなどではない、「刺激」によるものなのだという実際的な分析は惹かれるものがあ...

行動分析学の創始者スキナーにより1971年に発表された著作の新訳。 分かりにくい業界用語に関してはあえて一般向けに考慮して訳したとのことではあったが、文章は難しく感じた。 人間が取る行動は「意志」によるものなどではない、「刺激」によるものなのだという実際的な分析は惹かれるものがある。 一方で、私たちが何となく存在を確信している「自由意思」というものに対する懐疑的(というよりも否定的)な論調は、どこか受け入れがたい所もあった。 ただ、被コントロール的なものを嫌悪する性質や内面的自発性への固執は、往々にして議論の停滞の種になるとは思う。

Posted by

- 1