迷い迷って渋谷駅 の商品レビュー

建築家っぽい内容だと思ったら、著者は建築家だった。渋谷駅の歴史から現状の複雑さを説明。渋谷駅を普段利用していない人にはピンとこないだろう。

Posted by

2015年12月25日読了。2011年に実施されたという、渋谷駅の変遷を模型などで辿る展示の内容を踏襲し、書き起こされた本。暗渠化された渋谷川・宇田川が流れ込む谷状地形に江戸・箱根を結ぶ大山街道の谷越えルートが通り、東急グループが大開発の野望を抱きそこに西武グループが挑戦し、制御...

2015年12月25日読了。2011年に実施されたという、渋谷駅の変遷を模型などで辿る展示の内容を踏襲し、書き起こされた本。暗渠化された渋谷川・宇田川が流れ込む谷状地形に江戸・箱根を結ぶ大山街道の谷越えルートが通り、東急グループが大開発の野望を抱きそこに西武グループが挑戦し、制御を失い奇怪な進化を遂げた渋谷、現在でも変化を続けているだけにとても身近で面白い素材と思うし、「ハチ公は4回移転し、戦時中は溶かされて軍用に供された」などのトリビアも面白く読めたが、「渋谷の4象限」「1・4・9で渋谷を把握する」などの著者の仮説が分析内容にあまりはまっていないように感じること、文体に漂う筆者の高揚感みたいなものが邪魔に感じられることが残念。素材を生かしてシンプルに本にすべきだったのではないだろうか。

Posted by

渋谷駅の複雑な立体構造を、地形と成立過程から読み解くという試みが面白い。ぜひ東横線地下化後も追加した完全版を出して欲しい。せっかく図版を数多く入れてるのに、小さくて見づらいのが残念。

Posted by

渋谷といえば,現在は若者の街といわれている。その渋谷駅はJR山手線などをはじめ,4社9路線が乗り入れ,一日平均280万人が利用する大ターミナルである。 郊外の畑であったこの地に,1885年,日本鉄道によって初めて山手線の駅ができてから,さまざまな路線が乗り入れてくることによ...

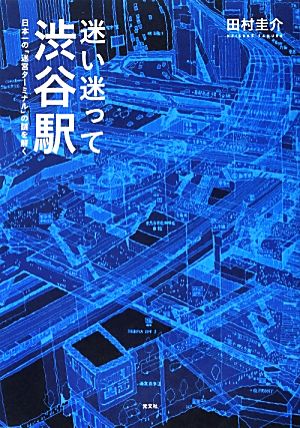

渋谷といえば,現在は若者の街といわれている。その渋谷駅はJR山手線などをはじめ,4社9路線が乗り入れ,一日平均280万人が利用する大ターミナルである。 郊外の畑であったこの地に,1885年,日本鉄道によって初めて山手線の駅ができてから,さまざまな路線が乗り入れてくることによって渋谷駅は図らずも複雑なターミナル駅と化した。 地上3階,地下5階の高低差のある構造。 駅や路線,ターミナルビルなど計画的に広げられたものではなく,その時代時代でつぎはぎに作られ,より一層に迷宮化している。 この渋谷駅の構造が複雑化してきた過程を,一つはそれぞれの路線が開業したり,路線の付け替えをしたり,地下化したりしてきたことを,時代を追って書かれている。 もう一つ,空間的な広がりについても,もとは渋谷川と宇田川のつくった谷間であるこの渋谷の地に,川に沿って南北に山手線がつくられてから,その後東西方向に玉電,市電,さらに渋谷を始発とする東急東横線など,まさに迷宮のように複雑化していく様子が,平面図と東西方向を断面とする立面図でえがかれている。 この本の第3フレームで書かれているが,渋谷駅は複雑な構造の中にも,2つのリングがあり,乗ってきた路線から人が入り,乗り換えていく路線へと人が出て行く。 複雑な中にもそのリングのおかげで,渋谷駅を利用する一日平均280万人の人々をうまく導いているのだということが書かれている。 渋谷駅体展で使われた,数々の渋谷駅の模型や,精巧に描かれた図面で,かなり複雑な渋谷駅の構造が理解できる。 この本が発行された2013年には,東急東横線の地下化が行われ副都心線との相互乗り入れとなり,その後もさらに駅の構造が変えられる工事が行われている。 また,渋谷ヒカリエが東急文化会館の跡地に建てられ,今後は東急百貨店を解体し,渋谷駅ビルが高層ビルにされるそうである。 渋谷駅は常に動いていて,そのパワーは計り知れない。

Posted by

渋谷駅の特徴を形作ったのは何よりもその地形のようだ。北に明治神宮を抱く代々木台地、東は宮益坂等を登って青山方面へと行く東渋谷台地、西は道玄坂に代表される西渋谷台地がありその間を塗って流れる渋谷川、宇田川、隠田川がこの地形を作ったと考えられている。全体としては武蔵野台地の東端に位置...

渋谷駅の特徴を形作ったのは何よりもその地形のようだ。北に明治神宮を抱く代々木台地、東は宮益坂等を登って青山方面へと行く東渋谷台地、西は道玄坂に代表される西渋谷台地がありその間を塗って流れる渋谷川、宇田川、隠田川がこの地形を作ったと考えられている。全体としては武蔵野台地の東端に位置する淀橋台をこれらの川が開析してできた谷地が渋谷だ。 淀橋台 神田川と目黒川に挟まれた一帯の台地、おおざっぱに言えば山手線の下半分+α 隠田川 新宿御苑の湧水が水源で裏原宿からキャットストリートの下を流れ宮益坂下あたりで宇田川と合流し渋谷川へ 宇田川 春の小川こと河骨川などのいくつかの支流が代々木八幡辺りで合流し宇田川町経由で渋谷川へ 渋谷川 合流した渋谷川は恵比寿まで南下し東へ、天現寺で古川と名前を変え古川橋で北上し麻布十番から浜松町へ首都高の下を流れ東京湾に流れ込む。。 春の小川はさらさら行くが大雨が降ると地形からして渋谷は水浸しになりやすい。東京都の洪水ハザードマップでを見ると旧河川沿いに1〜2mの洪水が予想され、センター街の一部やスクランブル交差点のハチ公前と南の青山通りから玉川通りにかけては2m以上となっている。地下貯水管は作っているそうだがまだまだ安心はできない。 渋谷は大山講が参詣する街道の一部として江戸時代に栄え始めた宮益坂は富士見坂と呼ばれちょうど江戸から出発するには良い場所だ。また渋谷川がちょうど江戸の境になっていた。渋谷駅ができたのは1885年で乗降客数ゼロの貨物駅だった。位置は今の埼京線/湘南新宿ラインのホームの位置で著者の田村氏は洪水対策で川の合流地点からはずしたのではと想像している。その後大山街道(今の246と考えていい)沿いに軍事施設が増え多摩川の砂利を運ぶ玉電が渋谷におりてくる。ついで路面電車の東京市電が青山から延伸されて来た。渋谷川に平行して走る山手線とクロスする246や地下鉄と言う原型ができたところだ。 渋谷のシンボルは永らく東横百貨店(東館)で東横線の開発に合わせて建てられたモダニズム建築で渋谷川をまたいで建てられるという斬新なものだった。また1954年に建てられた西館は当時日本一高いビルだった。渋谷駅が今の様な迷宮になった元は東急の街として渋谷を発展させた五島慶太が大東急構想を持っていたからだろうと書かれている。渋谷ー新橋間に新しい地下鉄を引くために東京高速鉄道を発足させ渋谷ー虎ノ門を開通させた。東京駅へ繋ぐという会社の方針に反対し、東京地下鉄道を乗っ取ってまで新橋ー銀座ー上野と乗り入れさせた。京浜、京王、小田急をも合併し大東急が強盗慶太の手により作られた。銀座線が今の位置につながったのは井の頭線や山手線との乗り継ぎを便利にするのと東の谷から下りて渋谷川の下をくぐるのではこう配がきつくなりその負荷を割けるためでもあった。地形と巨大なターミナルビルとの複合技が立体的な迷宮駅の元となったようだ。 渋谷駅のもう一つのシンボルは言わずと知れたスクランブル交差点、外国人観光客がいつでも写真を撮っている。WC日本代表戦後の整然とした騒ぎも外国からは注目された。信号を守るフーリガンは普通はいない。エントランスホールのない渋谷駅に取ってはスクランブル交差点から見る東急がエントランス代わりとも言える。この交差点を1日20万人が利用し、渋谷駅は今では約3百万人(年間10億!)の乗降客数があり新宿についで世界2位だ。乗り換えと往復がある人は年間1000回ほどは貢献していることになる。上下に拡がる複雑さ、乗降客数など日本一の迷宮ターミナルというのも過言ではない。個人的にも東横線の地下駅から地上に出るのはまだ慣れない。この本では2つのリングを制覇するのがダンジョン制覇のコツだと言っている。一つは地上レベルのハチ公ー宮益坂口ー東口ー南口をまわるリング、もう一つが山手線中央改札を頂点に旧東横線改札と玉川改札にわかれさらに下におりハチ公ー宮益坂口間通路を上のリングと共有する縦のリング。さすがにこの二つはわかる。 この本では渋谷駅体内展で使われた立体模型や地形図に路線図を重ねたものなど豊富な資料が使われている。建築家が書いただけあって資料価値は高いが面白いと思うかどうかは興味次第だと思う。これだけのレビューを書くために延々調べ物をしてしまった私は渋谷ダンジョンに引き込まれていたかも・・・

Posted by

手のひらの窪んだところを渋谷駅、周りを道玄坂や宮益坂、井の頭線の方面になぞらえ、なおかつ座標によって渋谷の全貌を解くという手法にいたく感心した。画期的だ。 明治からの変遷を図に起こし、また今後の渋谷も丹念に作図されている。誠に興味深い。 しかし10年後の渋谷駅のなんとも殺風景な感...

手のひらの窪んだところを渋谷駅、周りを道玄坂や宮益坂、井の頭線の方面になぞらえ、なおかつ座標によって渋谷の全貌を解くという手法にいたく感心した。画期的だ。 明治からの変遷を図に起こし、また今後の渋谷も丹念に作図されている。誠に興味深い。 しかし10年後の渋谷駅のなんとも殺風景な感じ、非常に危惧せざるを得ない。

Posted by

あまり行かない、泊まらない渋谷という街ではありますが、その迷宮ターミナルぶりがこの本からよく伝わってきます。再開発が絡んで今後15年間は確実に変貌し続けるであろう渋谷駅の現状を整理しておくには、もってこいの本かもしれません。

Posted by

いくら開削工法からシールド工法になっても、道路の下という呪縛はあるわけで。銀座線の線路幅が狭いみたいに解釈できる記述があったり。でも、そんなことはどうでもいいくらいに「渋谷」にこだわったところはすごいと思います。あと、海外の駅舎の事例をテキストでは挙げても、写真は載せない潔さ。

Posted by

渋谷という街は実に面白い。 国木田独歩が見た”武蔵野”とは渋谷周辺の風景。同じように童謡「春の小川」は渋谷川の支流(河骨川)を歌ったもの。川つながりでいえば、東急東横店東館は渋谷川を跨いで建っている。河川をまたぐ建造物は橋梁以外は認められないらしいが、それができたのは、本書でも...

渋谷という街は実に面白い。 国木田独歩が見た”武蔵野”とは渋谷周辺の風景。同じように童謡「春の小川」は渋谷川の支流(河骨川)を歌ったもの。川つながりでいえば、東急東横店東館は渋谷川を跨いで建っている。河川をまたぐ建造物は橋梁以外は認められないらしいが、それができたのは、本書でも述べられている五島慶太の腕力によるものという。また、駅から少し離れるが、西武百貨店のA館とB館が地下階でつながっていないのは、両館の間を走る井の頭通りの地下に宇田川が流れているから。 渋谷駅から道元坂の上(旧山手通り)に向かうには、ハチ公口を出て道玄坂を登っていくより、中央改札からマークシティーの中をエスカレーターを使って通り抜ける方が早い。渋谷駅前からセンター街に向かうにはシブチカを抜けて、ブックファースト横の階段を上がる。東急本店方向へは同じくシブチカを109入口まで行って地上に出る。谷地に地下から地上までを駆使して発展してきた駅だからこそそんな裏技も発生するのだろう。 以前、都電が宮益坂方向から大きく曲がり込んで、東急東横店東館の1階に入り込んでいる写真を見て、その構図を不思議に思った。しかし、本書で都電停車場と東館の成立過程を知り納得した。都電の停車場の上に、後から建物が出来たということ。また、玉電が明治通り沿いに恵比寿方向に延伸していたことも知っていたが、その痕跡が東横のれん街を突っ切るあの通路だったとは、今回初めて知ると同時に驚いた。 渋谷は谷底のため、人だけでなく、気も溜まりやすい。そのため、ハチ公像の位置が変わったことによって気の流れが変わり、渋谷は大人の街から若者の街に変わったという説も読んだ。2012年以降の渋谷駅再開発には、風水的な配置は行なわれていないような気がするが、どのような気の変化をもたらすのか。 渋谷駅クロニクル。 東京メトロ副都心線と東急東横線の相直運転が始まったことで、東横線ホームは地上2階から地下5階へと移動した。このことによって、今まで東横線から銀座線(地上4階)に乗り換えていた人の流れは、ひとまず渋谷駅では半蔵門線(地下2階?)に乗り換え、隣の表参道駅で同じホームの対面に停車する銀座線に乗り換える流れに変わりつつあるらしい。縦方向のリングは流れが変わったようだ。

Posted by

- 1