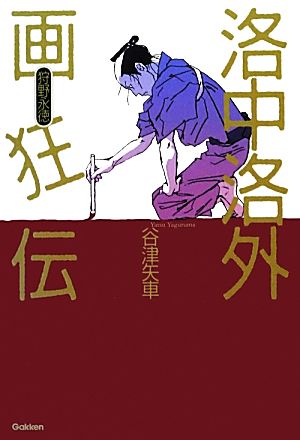

洛中洛外画狂伝 の商品レビュー

狩野永徳が、永徳になる前の話。 デビュー作でこの題材を選ぶところがなかなか。 文章は全然ながら、読ませるものがある。 足利義輝。あまり認識のなかった将軍だったけど、重要人物だったのだと近年再認識。その流れもあって面白かった。 『花鳥の夢』とは全く違う造形なのに、どこか通じるものが...

狩野永徳が、永徳になる前の話。 デビュー作でこの題材を選ぶところがなかなか。 文章は全然ながら、読ませるものがある。 足利義輝。あまり認識のなかった将軍だったけど、重要人物だったのだと近年再認識。その流れもあって面白かった。 『花鳥の夢』とは全く違う造形なのに、どこか通じるものがあるのも良かった。

Posted by

狩野永徳の一代記。足利義輝や、松永久秀、織田信長らとの関わり、絵師として成長していく。 谷津矢車氏のデビュー作。 素晴らしい。どんどん引き込まれていきます。

Posted by

狩野永徳が若い時洛中洛外図を完成させるまでの物語。狩野家には祖父の代から粉本と呼ばれる見本がありそれを見て寸分違わずコピーを作ることで生業にしてきた。しかし永徳は並外れた感性を持ち作品を描く事で狩野家の異端児となる。小説の内側に本物の洛外洛外図がプリントされており御所の前で闘鶏を...

狩野永徳が若い時洛中洛外図を完成させるまでの物語。狩野家には祖父の代から粉本と呼ばれる見本がありそれを見て寸分違わずコピーを作ることで生業にしてきた。しかし永徳は並外れた感性を持ち作品を描く事で狩野家の異端児となる。小説の内側に本物の洛外洛外図がプリントされており御所の前で闘鶏を眺めている少年を幼き日の永徳としてストーリーを膨らませているところが素晴らしい。

Posted by

狩野永徳が「洛中洛外図屏風」を描くまでの話。 狩野派の中でもずば抜けた才があったという永徳を描くのだから如何にもな天才絵師の姿…型破りで傲岸で…というキャラクターが描かれるのかと思っていたら、狩野派を率いる若総領でありながら狩野派の絵からはみ出す苦悩との闘いの物語だった。 作...

狩野永徳が「洛中洛外図屏風」を描くまでの話。 狩野派の中でもずば抜けた才があったという永徳を描くのだから如何にもな天才絵師の姿…型破りで傲岸で…というキャラクターが描かれるのかと思っていたら、狩野派を率いる若総領でありながら狩野派の絵からはみ出す苦悩との闘いの物語だった。 作中では終始源四郎と名乗っている後の永徳は、祖父元信が作り上げた紛本(絵の手本)通りの絵を描くことに抵抗を感じる。しかし版元から求められる扇絵は紛本通りの絵であり、源四郎が描く源四郎の絵は売れないので要らないと言われる。 しかし時の将軍・足利義輝からはその源四郎の絵が求められ、注文を受けるようになる。 源四郎と義輝の関係は義輝が暗殺されるまで続く。ここに描かれる義輝は理想の高い人物で、源四郎を厳しくも親しみある視点で彼の才とやる気を引き出して行く。同時に源四郎の絵に刺激を受けて義輝も理想の道を行こうとする。地位も立場も超えた二人の関係が良い。 一方で源四郎と父・松栄との関係はいびつだ。 松栄は父・元信から引き継いだ紛本による狩野派らしい絵を守ることに生涯を掛けている。 そのため紛本通りの絵を描かない源四郎とは度々衝突し、結局その道は別れていく。それは同時に才のあるものと無いものとの分かれ道のようで切ない。 天才というのは生まれもって特別な才がある者ではなく、その才のためにしか生きられない者ということを改めて感じさせられた作品だった。 その分、妻や弟、弟子の平次など周囲にいる者の苦労は大変だったろう。それでも妻のようにやはり源四郎の絵に魅せられた者は離れられない。 だが才のために狂うほどの域には達していない。義輝を弑奉った松永弾正との違いが描かれるシーンは印象的。そしてエピローグでの信長との対面シーンでもその違いは描かれる。 絵の才はあるが、最後まで彼の絵は将軍義輝のためにあった。義輝の理想の世界、それを形にすることで義輝の思いを世に残したとすれば「洛中洛外図屏風」が新たな視点で見えてくる。

Posted by

http://denki.txt-nifty.com/mitamond/2013/05/post-9a01.html

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

舞台は戦国末期の京都。物語は信長上洛で幕を開ける。 狩野工房の嫡男ながら粉本を嫌って苦悩する、後の狩野永徳の、若かりし頃の公方・足利義輝との交流が本筋。信長との謁見の枠構造は要らないなあ。 兵卒を持たない将軍・足利義輝が、己が手腕だけを頼みに天下平定に足掻いているのをおくびにも出さず、源四郎を支え導く…のが器の違いってもんか。 かたや、狂言回しの朝山日乗のキャラ設定は微妙だし、松永弾正や近衛前久との絡み方も半端でスッキリしない。 狩野元信の「錆びついても動く魂」は忘れ難いフレーズだったな。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

2018.7.22.狩野永徳が狩野源四郎と名乗っていた若い時代を描いた作品。足利13代将軍義輝との出会い、交流を通じて描かれることになった洛中洛外図屏風。狩野の型にハマることを嫌った源四郎の苦悩が描かれるが、生き生きとは描かれていなかったのが残念。絵を描く喜びよりも苦悩が先に立ち、文書の中で絵がイメージできなかった。

Posted by

谷津矢車のデビュー作。 蔦屋の方が優れていた。蔦屋にあった、ワクワクする感じがなかった。 芸術家を扱う映画が長く暗く感じるのが多いのと同じで、そこまでの迫りくる狂気はないが、高揚感はあまりない本だった。かつ、狂気も中途半端にしか描かれておらず、すべてにおいて中途半端な気がした。...

谷津矢車のデビュー作。 蔦屋の方が優れていた。蔦屋にあった、ワクワクする感じがなかった。 芸術家を扱う映画が長く暗く感じるのが多いのと同じで、そこまでの迫りくる狂気はないが、高揚感はあまりない本だった。かつ、狂気も中途半端にしか描かれておらず、すべてにおいて中途半端な気がした。 人と違うがゆえの迷いは分かる。例えば、なぜ、若い女子が相手が好きだからなら分かるが、相手がいない状態でも結婚がしたいしたいというのが分からなかったり、日本人には似合わないカラードレス姿を披露したがったりするのが分からないと同時に、それが分かるように生まれれば楽なのにと思ったりするからだ。 その気持ちが分かるからこそ、もう少し、それと向き合うヒントというか、そういうものが欲しかった気がする。

Posted by

・画人伝、本朝画史によると、狩野永徳の絵は、「あたかも、鶴が舞い、ヘビが走りまわるかの如く、真意にあふれた恠恠奇奇の赴きがある…」と、詠まれています。 大きな図柄を大胆に描く画風は、『大画様式』と呼ばれ、安土城、大阪城、聚楽第、東福寺などの主要な建物の装飾は、つぎつぎと、永徳...

・画人伝、本朝画史によると、狩野永徳の絵は、「あたかも、鶴が舞い、ヘビが走りまわるかの如く、真意にあふれた恠恠奇奇の赴きがある…」と、詠まれています。 大きな図柄を大胆に描く画風は、『大画様式』と呼ばれ、安土城、大阪城、聚楽第、東福寺などの主要な建物の装飾は、つぎつぎと、永徳とその一門の永徳派によって、手掛けられていきました。 しかし、戦国の時代、そのほとんどが城とともに焼かれてしまい、新筆で現存するものは十点にも及びません。 貴重な永徳の新筆作品、『檜図屏風(ひのきずびょうぶ)』が、約1年以上かけて修復され、新たな姿でお目見えしました。 八曲一双から、襖であったころの平たい状態に戻すため、四曲一双に組み替えられています。 このような形にしたことで、大きな檜からのびる枝の勢いが、ときに複雑に、ときに悩むように絡みあい、目の前まで接近してくるようでした。 これははじめから、荒っぽく描いているだけだと、黒い線だけが浮き上がってしまい、こういうようにはなりません。 枝の曲線が、幾つかの直線で描かれているのを見ると、緻密な計算があったことが知れるのです。 また修復時、裏打ち紙から『雲母(きら)』という、白く光る紋様が見つかりました。 花の数が、五、七、五枚、に描かれた『五七の桐文』という紋様で、 歴史を紐とく、鍵にもなりました。 ほんとうは、もっと細い線で、ゆっくり描きたかったのかも知れない。 ただ、あまりにも注文が多すぎて、それをこなすためには、大きなタイプで描くしかありませんでした。大きなタイプを生かすには、力強い線引きが必要、と永徳は考えていたのだろうと思いました。 そして、それが、永徳の世界観となり、大きくて荒々しいけれど、緻密な画風が、 戦国を生きた、武将たちの好みに、よく合い、 その時代の『空気』を、武将たちと一緒に、作っていったのだということが分かりました。

Posted by

狩野永徳の洛中洛外図 美術館で見たことはあったが、この本を読んでいればもっとじっくり、絵を楽しめたのかなって。

Posted by

- 1

- 2