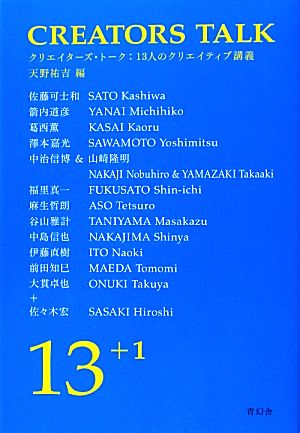

クリエイターズ・トーク の商品レビュー

天野祐吉と広告を作る人々14人との対談。 難しいことはさておき、「犬のお父さん」「キンチョール」「宇宙人ジョーンズ」などのCMの裏話がたくさん読めるので面白い本です。

Posted by

いい本!ためになる本。 何年か後に、行き詰まった時、また読みたい。 天野さんの玄人すぎない視点がいいと思う。 大貫さんは圧倒的なのだと感じた。 CM天気図から、全ては始まったのかもしれないなぁ。と思う人は何人もいるでしょう。黙祷。

Posted by

面白かった。対談というのがいい。 会話は普通、一段一段、積み重ねていく。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。 しかし優れたクリエイターは、1、3、5、10と 2段飛ばし、3段飛ばしで、あるべき答えに辿り着いてしまう。 テレビを見れば、ダムの問題、基地の問題、原発の問...

面白かった。対談というのがいい。 会話は普通、一段一段、積み重ねていく。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。 しかし優れたクリエイターは、1、3、5、10と 2段飛ばし、3段飛ばしで、あるべき答えに辿り着いてしまう。 テレビを見れば、ダムの問題、基地の問題、原発の問題などが、 1、2、0、1、2と同じ段で足踏みをしている。 クリエイティブの力が、 こうしませんか?と鮮やかに次々答えを出していく。 それはある意味、爽快ですらある。不可能なことなんか、 ないんじゃないかって思えてくるから不思議だ。

Posted by

広告批評・天野祐吉氏による13名のクリエイティブ談義。 "今の日本に必要なクリエイテイブ、組み換え力"について 探っていく。メモ。(1)「疑うこと」。相手の中にある答えを探る為の考え方の 視点を動かすこと、お客様視点とお茶の間視点。 (2)物語というものは...

広告批評・天野祐吉氏による13名のクリエイティブ談義。 "今の日本に必要なクリエイテイブ、組み換え力"について 探っていく。メモ。(1)「疑うこと」。相手の中にある答えを探る為の考え方の 視点を動かすこと、お客様視点とお茶の間視点。 (2)物語というものはそれが途方もない話であればあるほど、ディテールというものが正確に作られていなければだめだ。(ジョナサン・スウィフト)

Posted by

古今取り混ぜた様々なCMの誕生ストーリーや、作成秘話を知ることができて楽しい。CMはいろんな人の想いが詰まっているのだと知ってより興味がわいた。

Posted by

日本を代表とする13名のクリエイターの方々の、クリエイティブに関わる考え方やスタンスをインタビュー形式でまとめられている良本。 クリエイターと言うかその立ち位置はコミュニケーションプランナー。 クライアントの課題をどのように捉え、解決するか? その思考や視点、物事の伝え方のスタ...

日本を代表とする13名のクリエイターの方々の、クリエイティブに関わる考え方やスタンスをインタビュー形式でまとめられている良本。 クリエイターと言うかその立ち位置はコミュニケーションプランナー。 クライアントの課題をどのように捉え、解決するか? その思考や視点、物事の伝え方のスタンスが分かりやすく見て取れる。 ハッと驚かされるような鋭い視点が盛り沢山。 ※一部抜粋 ▼佐藤可士和氏 •答えはクライアントの中にある •お客様目線とお茶の間目線 ▼箭内道彦氏 •広告する商品があって全ては始まるんだけど、表現と会うものを考えた時には、始めに商品ありきではない。 始めに人間ありきで、そこに商品が絡んでくる。 で、それが結果的には「始めに商品ありき」になるという、非常に逆説的な手の混んだ仕事が広告のクリエイティブ。 ▼澤本嘉光氏 僕らの仕事はコンサルタントみたいなもので、企業から言ってきた注文•悩みに対して、いろいろ相談相手になって答えを出すこと。 で、答えを出す時に、企業が言ってることは「企業語」であるから、その"「企業語」を「生活語」に翻訳する。"それが僕らの仕事です。 ▼中治信博氏+山崎隆明氏 企業が言いたいことじゃなくて、消費者が見たいものを見せる方が効率がいい。広告を成功させるためにはある種の客観性が必要で、自分のところの商品をある程度客観視できないとダメ。 "広告は社会に反射させて初めて効果が出るもの"ですから。 ▼福里真一氏 そもそもCMって、見た直後に走って行って商品を買うとか、そういうものではない。何となく家でテレビをつけてる時に見て、一回忘れちゃう。それからしばらくたって、喉が渇いたなという時にお店で自然と手が伸びるように、その商品がまとう"空気みたいなもの"をつけていく。それがCMの役割。 ▼麻生哲郎氏 CMをそれで完結するようなパッケージにはしたくない。見終わった後から何かが始まる感じというんでしょうか。15秒後に見る人の心にスイッチが入るような感じに仕立てていけたらいいなと思ってます。 ▼谷山雅計氏 コピーって汚れがよく落ちる石鹸みたいなもので、石鹸できれいになった人が褒められればいい。石鹸がすごいと言われる必要はない。 ▼中島信也氏 どういう芸で見せて、商品を好きになってもらおうか。これが非常に大事。いま、そんな風に考える広告主が少なくなってますね。 "CMがつまらなくなることで、テレビそのものが見られないメディアになっていくことを心配してまして。" 広告というのは歩いている人を振り向かせる力がなければいけない。 ▼伊藤直樹氏 面白い広告というのは、商品をダシにして楽しく遊んでいる広告なんですよね。クリエイターが商品を使って遊んでいて、それが世間で評判になったり、実はすごい広告効果をあげている。 ▼前田知巳氏 言葉というのはね、音なんです。意味じゃない。意味なんて二の次で、むしろ逆に、音の中いっぱいに意味があるという風に考えなきゃいけない。 ▼大貫卓也氏 自分の持っているデザインの技やコピーの技を見せるのが広告じゃない。企業そのものの素顔、つまり"企業のシズル感を見せるのが広告本来の役目"だということをハッキリ自覚した。

Posted by

いま勢いがある広告クリエイターの人たちのインタビュー本のようなもの。 文字から伝わってくる熱意?にやられた。生で話を聴講したら、どんだけ刺激受けられるんだろう?って思った。 クリエイター目指す人じゃなくても読んでみると、新しいものの考え方ができるんじゃないかなと思った。 (今...

いま勢いがある広告クリエイターの人たちのインタビュー本のようなもの。 文字から伝わってくる熱意?にやられた。生で話を聴講したら、どんだけ刺激受けられるんだろう?って思った。 クリエイター目指す人じゃなくても読んでみると、新しいものの考え方ができるんじゃないかなと思った。 (今、まさに今、読んで良かった。情報の鮮度が高いなって思ったから。)

Posted by

広告とは、社会の空気を切り取る仕事であることを再認識した。 良いクリエイターは、自分が社会に語りたいこと、伝えたいことを、企業が語りたいことにエッセンスとして加えることで、社会と企業の橋渡し、社会に対する企業の言葉の翻訳を果たしているのだと思った。 それぞれのクリエイターの言葉...

広告とは、社会の空気を切り取る仕事であることを再認識した。 良いクリエイターは、自分が社会に語りたいこと、伝えたいことを、企業が語りたいことにエッセンスとして加えることで、社会と企業の橋渡し、社会に対する企業の言葉の翻訳を果たしているのだと思った。 それぞれのクリエイターの言葉、考え方がとても素敵なので、社会の荒波に揉まれ時に読み直してみると、自分を正しい方向へチューニングできそう。

Posted by

各々のやり方で、広告なるものを刺激し続けてきた名クリエーターと、博識な広告ヲタク天野さんとの掛け合いで生まれた一冊。おもろー。僕みたいな広告界知らずの人間にとっては、事例集としても刺激的な一冊。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

天野祐吉さんが13人のクリエイターと対談した本。 個人的には、佐藤可士和さん、前田知己さん、大貫卓也さんの回が良かった。 ●可士和さんはとても革新的なことをしているように見えるけれど、実は、前提という言葉に隠れて見えなくなってしまっているそのものの本質を、元に戻しているようにも思いますね。ガストン・バシュラールという哲学者が「想像力とはゆがんだイメージを元に戻す力だ」と言っているんだけど、その言葉を思い出しました。 ●つねに答えは相手のなかにあるんです。 ●ぼくは広告は好きなんだけど、広告の決定的欠陥はね、競合商品との比較ができないことですね。絶えず自分の扱ってる商品を絶対化するだけであって、他の競合商品との比較情報がまったく欠落している。まれにあっても、それは競合商品をおとしめるような優劣比較なんですね。でもね、いまの世の中、商品の品質や性能は平準化していて、優劣なんて簡単に決められないし、そんな広告は逆に消費者の反感を買うだけだと思うんです。だから例えば、人間を比較するときにも、頭の良さで選ぶならAさんだけど、人の良さで選ぶならBさんだよなっていう、どっちを褒めてるんでも貶してるんでもない、特性の違いを明らかにしていくという比較だってできると思うし、消費者もそういう比較情報をほしがってると思うんですよね。 ●書体というのは、声だという気がするんです。書いてあることは同じでも、ゴシックの声と明朝の声は、まったく違う。文字というのは、言葉から音を消してしまったものだけど、書体をいろいろつくることで、一回消えてしまった声を、また元に戻してる。 ●編集するときは家でテレビ見てるモードでやらないと。椅子に座ると、仕事モードになっちゃう。 ●普段ぼくらは窓のことなんてぜんぜん意識してないけど、急に意識させてしまう。それだけで、広告としての役割を果たしてしまう。 ●日本ではいまだに売れてなくても「大ヒット!」と言ったり、1位の物言いをしたがる広告が多いですね。そういうなかで谷山さんの「オーシャン」の広告は、1位じゃない商品ならではの戦略を果敢に打ち出した。 ●受け手の印象から逆算して、中身をつくるわけです。 ●一万人の前で奇跡を起こしても一万人で終わってしまうけど、5人の前で奇跡を起こせば、広がって広がって数万にもなる。 ●「思わずプールに行きたくなるようなもの」と聞いたとたんに、「あ!広告ってそうだった!」と再認識したんですよ。お客さんにプールに来てほしいからプールの広告をする。広告の目的ってそういうものだ。そんな当然のことをみんな忘れてたくらい、クリエイティブというものが世の中ですごくもてはやされていたんです。 ●大貫さんの仕事は、やっぱり自分の技を見せるというより、企業の素顔を見せることに非常に重点が置かれていますね。 ●相手のことを本当に考えるためには、愛情と同時に批評性がなければいけない。

Posted by

- 1