野性の蜜 の商品レビュー

表紙が気になったのと、ポーから影響を受けた作家ということでミステリ読みとして気になり読了。どんなに短い作品の中にも死と不穏な空気が流れているものが多々あり、きりきりと読み手の神経を痛めつけてくる。ただし不快ではなくそのような作風ということで芯は通っておりお好きな人には堪らない一冊...

表紙が気になったのと、ポーから影響を受けた作家ということでミステリ読みとして気になり読了。どんなに短い作品の中にも死と不穏な空気が流れているものが多々あり、きりきりと読み手の神経を痛めつけてくる。ただし不快ではなくそのような作風ということで芯は通っておりお好きな人には堪らない一冊。思わずぎゃっと悲鳴をあげたくなる妻の衰弱の原因「羽根まくら」、動物園で猿の声が聞こえた男の悲惨な顛末「転生」、引き続いてタイトルのインパクトも然ることながら結末に絶句「頸を切られた雌鳥」、某ゲームのかなり有名な日記を思い出す「狂犬」、感受性の強い少女との交流「炎」、スタイルが良い女の子には要注意「愛のダイエット」、年の差が離れ過ぎた恋「シルビナとモント」(ポーの人生を思わせる)、愛し児を亡くす予言を聞いた母親「呼び声」などもっと南米の面白い作家を探してみたくなる短編だらけだった。

Posted by

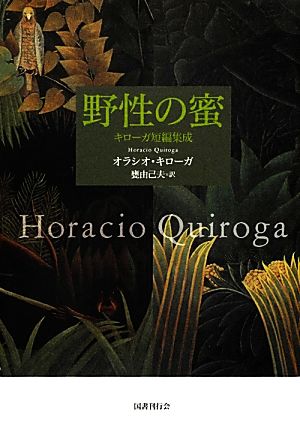

アンリ・ルソーの装画に惹かれて頁を捲ると鬱蒼とした密林の緑の匂いと湿り気を帯びた熱気に包まれる。山刀を手に分け入るとそこには肉を喰らう蟻の群やベルベットのように美しい毒蛇に猿などが現れ、奥深く鮮血の薫りが漂ってくる。濃密な死の匂いと狂気と恐怖に包まれた幻想の物語。一篇一篇が脳内に...

アンリ・ルソーの装画に惹かれて頁を捲ると鬱蒼とした密林の緑の匂いと湿り気を帯びた熱気に包まれる。山刀を手に分け入るとそこには肉を喰らう蟻の群やベルベットのように美しい毒蛇に猿などが現れ、奥深く鮮血の薫りが漂ってくる。濃密な死の匂いと狂気と恐怖に包まれた幻想の物語。一篇一篇が脳内に鎮座していくかのように引き込まれていく。

Posted by

国書刊行会エライ!!!キローガは私の大好きな作家ではなるが、いかんせん邦訳が少なすぎて、ボラーニョなんかよりキローガ先じゃない?と思っていたものでした。本当に厳選されてます。

Posted by

夥しい死が、現代人の持つナイーブな死生観をぺろりと引き剥がす。その皮相的な死生観は、死生観などと大げさに言い立てるほどのものですらなく、単に、死を生から隔離する、というだけのものだ。養老孟司が唯脳論で指摘した通り、現代人の脳は都市という形に表出し、自然を徹底的に排除、あるいは規制...

夥しい死が、現代人の持つナイーブな死生観をぺろりと引き剥がす。その皮相的な死生観は、死生観などと大げさに言い立てるほどのものですらなく、単に、死を生から隔離する、というだけのものだ。養老孟司が唯脳論で指摘した通り、現代人の脳は都市という形に表出し、自然を徹底的に排除、あるいは規制する。そして、その中で排除しきれないものは、隠していることが逆に目立ってしまうほどに隠蔽しようとする。死はその最たるものである。ところがこの「野生の蜜」には、その隠すべきとされる筈の死がいたる所であっけらかんと放置されている。 ボルヘス。キローガを読み進めつつボルヘスの声を意識しないでいることは難しい。ボルヘスの魅力である伝承的な逸話の語り口を、キローガにも見出してしまうからだ。幻想的な短い話は、一つ先の角を曲がったところに今も転がっているのだ、という調子で語られる。それは日本の昔話と似たような構図を持っていて、人間が自然の一部であるという感覚を裏打ちしてくれるものでもある。しかしボルヘスが飽くまでその立ち位置をインテリゲンチャとして人間に置き、自然と対峙しつつその一部を為すものと看做しているような印象を残すのに対して、キローガは人間はどうもがいても自然の一部でありその宿命から逃れることはできないと感じているようであるところに、大きな差があるような気がする。 その端的な象徴が「死」であるように思う。ボルヘスの語りの中では「死」は依然畏れるものである。キローガは死を道端に転がっている小石ほどにしか意識しない。そのあまりのあっけなさに、足元をすくわれた思いを抱くのである。 考えてみれば、意識しないだけで現代都市人である自分たちも、夥しい死に日々面している。口に入れるものは全て生を断ち切られた何らかのものであり、自らの生はその死の上に成り立っている。そして現実に目を向ければ、昨日までいた人が今日は居ない。しかし、繰り返しになるが、それらは都市生活の中では徹底的に隠蔽されている。鶏は手羽先やささ身となり、豚はロースやヒレとなる。人の死体は覆い隠され、墓すらも公園と見紛うばかりの装いの中に紛れ込む。 しかしそうやって自然を上手く丸め込んだつもりになっていても、非常事態が起これば人間の想像力の及ぶところはあっという間に凌駕され、隠しおおせたつもりの自然、つまり死、はあちらこちらから顔をのぞかせる。例えばそれは、駅前に敷き詰められた石畳の隙間からしつこく芽吹いてくる草のように。死を必然のものとした自然のシステムは一時的な死滅など一向に気にするところがないようである。あるいは、例えばそれは、人間の本能に激しく迫る戦争が夥しい死を前提としているように、そしてその渦中で人がいとも簡単に死に慣れてしまうように、人間そのものが勢力争いをする植物群とどれ程の違いがあるものであるかを分からなくさせる。 キローガの短篇の中で繰り返し登場する過酷な労働環境とそこに持ち込まれるカーニャ(サトウキビ酒)は、御し切れない大自然の中で必死に労働者をコントロールして都市型環境を持ち込もうとするものと、それに対してじわじわと蝕むように侵蝕する自然の種、という構図を見せつけるように思う。しかしそう言ってみて気付くのだが、ここで自然とはほぼ植物、あるいは無機質の天候や河川や岩や大地のことを、いつの間にかイメージしてしまっている。そうなのだ、キローガの物語の中の動物は、一体自然の側にあるものなのかそうではないのかがとても曖昧なのである。人間と同様の悩みを持ち、言葉をあやつる、猿、犬、馬、蛇。余りに人間臭い。そこに違和感を覚えつつも、徐々に動物をいわゆる自然から排除して考えるようになってしまう。そのキメラ的な感覚が呼び覚まされるところ、それもキローガの一つの魅力に繋がっているのかも知れないが。 そしてもう一つ。キローガの短篇に幾度となく登場するこの世のものに非ざるもの。案外、ありふれた死は、その超常的な存在を前提とした考えがあってのことなのかも知れない。そう考えることによって、自らが係わってしまった死を肯定できるとでも言うかのように。そのこともまた、ボルヘスの語りの中に出てくるそれとは全く異なる意味合いを持つようにも思うのだけれど。

Posted by

- 1