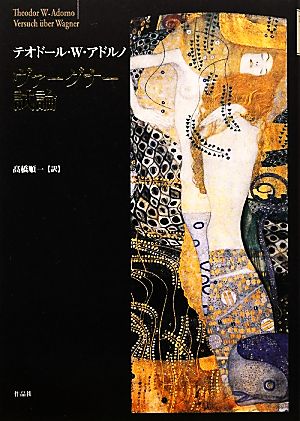

ヴァーグナー試論 の商品レビュー

人間をその全体性において救済する美的革命の場としての「未来の芸術作品」であることを志向しながら、同時に眩惑的な音響の連続のうちに神話を呼び出すことによって、呪術の世界の奥深くへと退行していくヴァーグナーの「楽劇」。アドルノの『ヴァーグナー試論』は、これを、基本的には調性音楽の拡大...

人間をその全体性において救済する美的革命の場としての「未来の芸術作品」であることを志向しながら、同時に眩惑的な音響の連続のうちに神話を呼び出すことによって、呪術の世界の奥深くへと退行していくヴァーグナーの「楽劇」。アドルノの『ヴァーグナー試論』は、これを、基本的には調性音楽の拡大の極点において生まれた「ファンタスマゴリー」──「魔法幻灯」に映る像のように「物神崇拝」を呼び起こす仮象──と捉え、聴衆を陶酔に巻き込みながら偽りの統一性を構成するヴァーグナーの手法を、あくまで作品に内在的に分析しながら、あくまで一体の「綜合芸術作品」であろうとする作品の細部から、仮象の完結性に亀裂をもたらす契機を探り出そうとする。本書におけるそのようなアドルノの方法を貫いているのは、訳者が解説のなかで指摘するとおり、微視的な眼差しにほかならない。アドルノは、奔流のようなヴァーグナーの音響に抗うようにして、それが聴き手をその思考もろとも呑み込もうとする瞬間に、音響そのものがどのような要素によって構成されているかを見抜こうとするのだ。アドルノによれば、ヴァーグナーの「綜合芸術作品」の全体性は、よく知られた無限旋律や半音階進行、解決を引き延ばす和声法といった、それ自体として魅惑的で、彼自身としては通俗性を脱するための媒介の論理によって構成されている。それによって「ヴァーグナーの音楽は、内的なものと外的なもののあいだの、主体と客体のあいだの亀裂を形象化する代わりに、その統一を捏造する」のだ。しかも、その過程にあるのは反復にすぎず、「厳密に言えば、そこに新しいものはまったく生じていない」。こうしてヴァーグナーの作品は、「同一的なものがあたかも新しいものであるかのように」見せる「ファンタスマゴリー」と化しながら、ベンヤミンが「新しいものの永劫回帰」と呼んだ商品の世界の論理を模倣するようになる。ヴァーグナーの生前から、そして今でもしばしば行なわれているように、楽劇の一部が通俗的な「ショウ・ピース」として切り売りされることや、彼の音楽が商業映画の音楽の原型になることは、皮肉なことに、彼の作品の組成からして必然的なことなのである。こうして、礼拝価値を志向しながら展示価値を増大させていくヴァーグナーの芸術の弁証法を捉える際に、アドルノが足がかりとしているのは、紛れもなくベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』から学んだ、作品を構成する表現をアレゴリーへ分解して読み解く見方である。実際本書では、とくに示導動機をアレゴリーと捉える視点が明確に打ち出されている。ヴァーグナーの楽劇を、永遠的な瞬間に一つの全体性を現出させる象徴と見る者にとっては、それは『ヴァルキューレ』の「魔の炎の音楽」のように、神話の世界における眠りへ導くものであろう。しかし、それをアレゴリーによって組み上げられた未完の廃墟として見つめ直すとき、そこには覚醒の契機が潜んでいるのだ。だからこそヴァーグナーの楽劇の細部は、彼を越えた先にある「未来の芸術作品」を指し示しているのである。このようにアドルノの『ヴァーグナー試論』は、反ユダヤ主義をはじめとするイデオロギーが作品の内部構造にまで浸透しているうえ、眩惑的な手法で不吉な夢を見る眠りへ聴衆を導く「ファンタスマゴリー」でありながら、その眩惑からの覚醒の契機を孕んだ両義性において、ヴァーグナーの芸術を捉えようとする。そのような本書が書かれたのは、1937年から38年にかけてで、まだ存命だったベンヤミンに宛てた書簡にも時折この論考への言及がある。とすれば、『ヴァーグナー試論』は、1935年から36年にかけて書かれたベンヤミンの「複製技術時代の芸術作品」に対する応答として書かれている面もあるにちがいない。「複製技術」にもとづく映画のうちに覚醒の場を求めるベンヤミンとは異なって、アドルノは、あくまで「芸術音楽」の枠内に踏みとどまりながら、「ファンタスマゴリー」としての全体性を内破して、仮象が自己自身を乗り越えていく瞬間に、芸術の可能性と「アウラの凋落」以後の美の在り処を見届けようとする。そのためにヴァーグナーとの対決は不可避だったのだ。そして、ヴァーグナーという問題と対峙することは、舞台における音楽、演劇、舞踊、さらには映像などの綜合を構想する者にとっても必須のことであろう。アドルノが辿ったその足取りを日本語で追えるようにしてくれた訳者に感謝したい。

Posted by

- 1