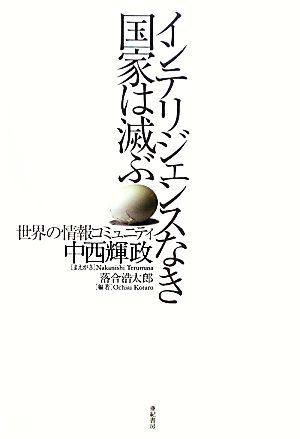

インテリジェンスなき国家は滅ぶ の商品レビュー

各国のインテリジェンスの状況を説明しているが、説明に終始し、おもしろみがない。インテリジェンスに関心の高い層には耐えられるが、それ以外の人にはちょっと。もっと、読み物っぽい内容を加えてもらえれば良かった。

Posted by

ナポレオンが帝政を開くと、情報活動とりわけ軍事情報活動が重視されるようになる。 対テロ活動ではフランスの情報機関に対する各国情報機関の信頼は厚い。フランスでは情報活動の重点をテロ対策と大量破壊兵器拡散の抑止においているから、世論の支持も集まっている。 情報改革は国家権力のグラウ...

ナポレオンが帝政を開くと、情報活動とりわけ軍事情報活動が重視されるようになる。 対テロ活動ではフランスの情報機関に対する各国情報機関の信頼は厚い。フランスでは情報活動の重点をテロ対策と大量破壊兵器拡散の抑止においているから、世論の支持も集まっている。 情報改革は国家権力のグラウンドデザインの中で論じられるべきであり、国家改革全体の構図の中で論じられるべき。 アメリカはテキント(技術手段によるインテリジェンス)大国。 歴代大統領はインテリジェンスに無関心だった。例外的に熱心だったのは、ワシントン、ケネディ、ブッシュ(父)だけ。レーガンもCIAのレポートよりもリベラルなNYTやWPなどを読んでいた。 スターリンは自ら生情報を得ることを好み、自分の考えに会うものだけを受け入れた。ロシアのインテリジェンスは国内権力維持のための保安機関としての役割が大きく、それに加えて対外インテリジェンス、対外工作も行ってきた。 イスラエルのインテリジェンスコミュニティは地政学上の変化に中長期的視野から対応していかなくてはんらないが、冷戦終結後には外周戦略に代わる長期的な戦略が見出せないようにも見える。

Posted by

世界各国(イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、ロシア、イスラエル、韓国、台湾、中国、日本)のインテリジェンス体制とインテリジェンス文化について詳細に書き記した本。ボリュームがあって内容も濃く、純粋に楽しめる。

Posted by

各国の情報機関ごとの欠点を考察する筆者もいますが、ドイツやイギリスなど、「日本にどう生かすか」という観点から書かれた論文もあります。

Posted by

- 1