海が呑む の商品レビュー

カテゴリ:図書館企画展示 2014年度第6回図書館企画展示 「命 -共に生きる-」 開催期間:2015年3月9日(月) ~2015年4月7日(火)【終了しました】 開催場所:図書館第1ゲート入口すぐ、雑誌閲覧室前の展示スペース

Posted by

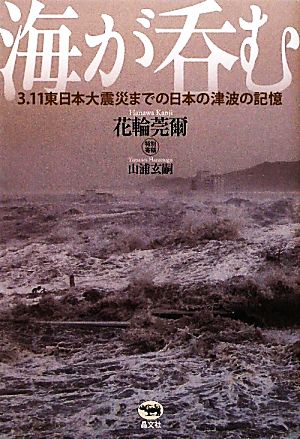

東日本大震災以前の津波災害を独特の筆致で描く。山浦さんの東日本大震災のルポに心が揺さぶられます。巻末の「これから エリ・エリ・レマ・サバクタニ」も必読。

Posted by

3月11日を中心に、奥尻島、三陸沖地震、チリ地震、東南海地震の津波なども交えた文字通り「海が呑む」とはどういうことかを細かくルポルタージュした。本編は読み進むのがつらく、すべてを通読できていない。しかし、巻末の山浦玄嗣さん(『ケセン語訳新約聖書』訳者であり、開業医)の特別寄稿には...

3月11日を中心に、奥尻島、三陸沖地震、チリ地震、東南海地震の津波なども交えた文字通り「海が呑む」とはどういうことかを細かくルポルタージュした。本編は読み進むのがつらく、すべてを通読できていない。しかし、巻末の山浦玄嗣さん(『ケセン語訳新約聖書』訳者であり、開業医)の特別寄稿には強くゆさぶられた。自身の被災体験、一刻も早く病院を開けようと奮闘したこと、気仙衆の誇り。都会のジャーナリストたちが投げかける「なぜ自分たちがこんな目に遭うのか、と神に問うことはないか」という愚問に対する答え。そして底に流れる山浦氏のユーモア精神。 この寄稿文だけでも、というと著者には失礼だが、一読に値する。

Posted by

図書館で、震災関連ということで本が集められて展示されていた中にあって、借りてみた本。 花輪莞爾がこれまでに書いてきた「巨大地震津波の痕跡を訪ねて書いた」4篇を編みなおし、それに山浦玄嗣の東日本大震災の体験記をおさめたもの。山浦さんは、聖書をケセン語に訳した方である(『イエスの...

図書館で、震災関連ということで本が集められて展示されていた中にあって、借りてみた本。 花輪莞爾がこれまでに書いてきた「巨大地震津波の痕跡を訪ねて書いた」4篇を編みなおし、それに山浦玄嗣の東日本大震災の体験記をおさめたもの。山浦さんは、聖書をケセン語に訳した方である(『イエスの言葉 ケセン語訳』)。 三陸海岸の綾里と大船渡(明治三陸地震、昭和三陸地震、チリ地震津波)、津軽半島と秋田の能代(日本海中部地震)、紀伊半島(南海地震)、奥尻島(日本海南部地震、北海道南西沖地震)について、花輪さんは現地へ赴き、その経験について話を聞いている。 津波でやってくる海水は、コールタールのように真っ黒だという描写。津波の前には海が異常に引いてゆくという現象はよく知られているというが、そうした現象なしにあっという間に津波が押し寄せた例もある。 特別寄稿として巻末におさめられた山浦さんの「3.11 巨大地震津波体験記」がよかった。その前に花輪さんが書き綴った「津波の記憶」についてを読んだあとだけに、その状況が少しは想像できる気がした。 ▼津波災害は阪神・淡路大震災のような地震災害とは違い、瓦礫から救い出される人がほとんどいない。生か死しかないのである。(p.182) 山浦さん自身は、今回が津波を見た初めての経験だという。けれど、明治9年生まれの祖母から、明治と昭和の三陸地震の惨状を聞かされ続けてきたためか、山浦さんは海が立ち上がり、巨大な波が押し寄せてきて、そこを自分が逃げるという津波の悪夢を見続けてきた。 ▼三陸海岸は津波によって歴史を刻んできた。ほぼ40年に1度ほどの大津波が襲来、人口の1割から2割を失う計算になる。一生の間に少なくとも1回か2回、多ければ3回は大津波に遭遇する。われわれの世界は、始めからそうできているのだ。… こんな民に「なぜ自分たちはこんな目に遭うのか」という問いは存在しない。四季が巡ってくるように、津波もやってくる。要は備えがあるか、ないかだけである。危ないところに家を建てれば流され、逃げ損なえば死ぬ。これが冷厳な事実であり、それ以上でも以下でもない。(pp.196-197) キリスト者である山浦さんに対して、都会のジャーナリストが取材にやってきて、「判で押したように一様な質問」を投げかけた。山浦さんが予想もしなかったその問いは、被災者たちが「どうして自分たちはこんな目に遭うのか、神はなぜこんなむごいことをするのか」と思っているに違いない、それに対してキリスト者としてどうこたえますか、というものだった。 「私は猛烈に腹が立ってきた」と山浦さんは書き、そんな問いは、ここに住む者には存在しなかったのだと書きつける。生死も知れぬ大災害のなか、「なぜこんな目に」という恨み言は一切聞かなかったと。 なぜ都会から来る人々は口を揃えて、われわれが夢にも思っていないこんな質問を、こうもしつこく繰り返すのだろうと山浦さんは考える。そして「多分、暇だからだな」と思う。 ▼われわれは生き延びるのに精一杯だ。寒さの中ですることもなく、支給品の毛布にくるまって震えるだけでも、心は猛烈に忙しい。失ったものがあまりに巨大で、ショックで崩れそうな自分を支えるだけで精力が要る。「なぜ」などと悠長な、役立たずなことを考えるゆとりはないのである。(pp.193-194) 「エリ・エリ・レマ・サバクタニ」、十字架につけられたイエスが、その断末魔の苦しい息の下で叫んだ言葉だという、有名な言葉。何の予備知識もなしにこれを聞けば、都会のジャーナリストのように、絶望の言葉と思えるだろう。この言葉の由来について山浦さんは記し、最後にこう書く。 ▼「神さまんす、神さまんす、なしておらァごどォお見捨てなさりァんしたれ!」 だがこれは決して絶望の叫びでも、恨みの声でもない。 呆然と立ちつくす私の方をがっちりとつかんで、イエスは言う。 「おい、元気をだせ、この生き死人め。このおれは死んでもまた立ち上がったのだぞ。そのおれがついているんだ! さあ、涙をふけ。勇気を出して、一緒にまた立ち上がろう。お前のやるべきことが、そら、見えるだろう!」(p.213) この話を読んで、私は山浦さんのケセン語訳を読んでみたくなった。 (3/25了)

Posted by

- 1