山本五十六 の商品レビュー

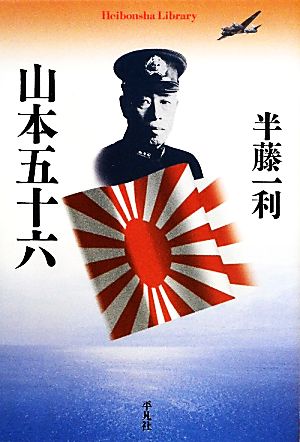

歴史探偵を自認する半藤一利氏の著。郷里長岡から山本のルーツを解き明かし、開戦前の軍部内の抗争、葛藤の中での連合艦隊司令長官の任、真珠湾からミッドウェー、そして愛人への恋文まで触れた山本五十六論。

Posted by

山本五十六の故郷・長岡の歴史~五十六の戦死までを綴った史伝文学。対英米戦争に反対の立場にありながら、太平洋戦争の指揮を執るという悲痛な立場にあった五十六の苦悩が伝わってくる。 真珠湾から、ミッドウェー、ガダルカナル島の戦いまでの流れがよく分かる。最近、戦争に関する様々な本を読んで...

山本五十六の故郷・長岡の歴史~五十六の戦死までを綴った史伝文学。対英米戦争に反対の立場にありながら、太平洋戦争の指揮を執るという悲痛な立場にあった五十六の苦悩が伝わってくる。 真珠湾から、ミッドウェー、ガダルカナル島の戦いまでの流れがよく分かる。最近、戦争に関する様々な本を読んでいるが、ミッドウェーに負けたのが痛恨だったと思う。本書にもあったが、もしミッドウェーに勝っていたら歴史はどう変わっていただろうか。

Posted by

迎合艦隊司令長官 山本五十六の生涯をつづった一冊。著者である半藤一利氏が、同郷であることもさることながら、彼の生き様にほれ込み、畏敬を以て文章を連ねていることがよく分かる。盲目的に彼に傾倒しているわけではなく、『人間』としての一人の男の生涯を見ている。それ故、彼の人となりを称えて...

迎合艦隊司令長官 山本五十六の生涯をつづった一冊。著者である半藤一利氏が、同郷であることもさることながら、彼の生き様にほれ込み、畏敬を以て文章を連ねていることがよく分かる。盲目的に彼に傾倒しているわけではなく、『人間』としての一人の男の生涯を見ている。それ故、彼の人となりを称えているところもあれば、批判しているところもある。それによって生じた、本来であれば滞りなく邁進すべきであった攻略・作戦に大なり小なり影響もしている。 例え、後世の人々が、山本五十六を軍神として称えていたとしても、著者はあくまで『人間』としての山本五十六にほれ込み、そして知りたいと思ったのだろう。 山本五十六の人となりは、海軍に入って形成されたわけではない。彼の出身である、深い雪に閉ざされた新潟県で育まれる。日照時間が長くもなく、掻いても掻いても降り積もる雪。そんな環境だからこそ育まれた、忍耐強い精神と、いっちょ前の意気込み。 しかし、その意気込みだからこそ、彼は苦悩したのかもしれない。日露戦争による大国ロシアの勝利で、世間は勿論、軍部内も歯車が崩れてきた。その力を過信して、世界に渡り合えるような軍事力を研磨してこなかった。その最たる例が、戦艦大和であろう。海を制すれば戦争を制する、と言わんばかりの、世界最大級の戦艦。しかし、既に戦いは制空と火力の強さがものをいう。山本五十六は、それを熟知していた。そして、その物量の強さをこれ見よがしに物語っていたアメリカとの戦争を極力避けようとしていた。「国を守るためには何が必要なのか」を、彼は現実を熟知して行動に移そうとしていたのだ。そして、どんな相手であろうとも、戦いには礼儀を尽くそうとしていた。それ故、真珠湾攻撃の時の事前通告の手続きミスや、ミッドウェイ海戦の失敗は、彼をこの上なく落胆させたであろう。それが、その後の作戦にも如実に表れてる。それでも、彼はやるべきことがあれば、その力を尽くす限り戦う。 「国を守る」というのは、必ずしも戦うことではない。なるべく戦わないように軍事・外交の駆け引きを張り巡らせるのも、作戦の一つである。特に、物量で攻め込む相手であれば尚更だ。精神力だけで全てが賄えるわけではないからだ。勿論、精神力も、戦局を左右する一つではあるけれど、それを過信・期待してはいけない。山本五十六はこの時代になくてはならないリアリストである。しかしそれも、時勢の波に飲み込まれてしまったのだろう。運命の行先は、一人の人間の力だけでは、どうにもならない時がある。そして、今、冷静に過去を振り返ることが出来るからこそ、こうして、彼の功績を具に見ることが出来る。

Posted by

半藤一利の映画じゃないほうの山本五十六。再編集なので中で重複が沢山有るもののうまれ、気質、戦略眼が詳細に書かれている。如何に悲壮な思いを抱いて対米戦に臨んだかもはや切ない。しかし一帝国海軍軍人である為に闘うのである。 ラブレターまで暴露されてしまっているのは可哀想だが

Posted by

山本五十六が戦った太平洋戦争は、本来戦うべき米国・英国のその前に、政府、官僚、軍部の組織間に横たわる数多くの深い溝を越えねばならなかった。 ベクトルがバラバラの組織を抱え、現場の艦隊を指揮する山本の心は、まさに本書の旧題である「山本五十六の無念」と表されるものと感じた。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

読み物としては面白いと思う。ただ、本の内容はともかく、この本を読んでいると作者の意図に反して山本五十六が本当に偉大な人だったのかということに疑問を持ってしまう。日米開戦にしろ、真珠湾にしろ、ミッドウェイにしろ、山本五十六の中途半端な対応が事態をいっそう悪い方向に向かわせていったとしか思えないのは私だけだろうか?

Posted by

映画が公開されるので、読んでみた。旧海軍は旧陸軍よりもまともだと思っていたが、どうやらそうでもないようだ。

Posted by

山本五十六の後輩である著者が、過去に著した文を整理して書き直した著作で全体を貫く一貫した主題はないが、かえって山本五十六の人となりをいろいろな側面から知るきっかけになる。著者は山本贔屓と明言して書いているが、戦後雑誌に掲載された愛人の存在にも記述が及び、一面的な見方に偏る事無く山...

山本五十六の後輩である著者が、過去に著した文を整理して書き直した著作で全体を貫く一貫した主題はないが、かえって山本五十六の人となりをいろいろな側面から知るきっかけになる。著者は山本贔屓と明言して書いているが、戦後雑誌に掲載された愛人の存在にも記述が及び、一面的な見方に偏る事無く山本五十六を見る事ができる。 政府または海軍という組織にあって自らの大局観にもとづき発言、行動した。しかし一方で反対派を見下していることを露にしがちで、組織内で本懐を遂げることなく、組織人として行動し終わった。対米英開戦が決まったときにこの人の人生は終わっていた。 しかし、この本で一番印象の強かったのは次の文だ。 「作戦参謀三和中佐は言う。現実の長官、司令官、参謀長に名将少なし。大局明察の能ややありとする人は我意に強く、協調ありかと思えば無為または無責任。これらの人は不惑壮年の時に順境にあり、多くは酒間にて壮言を事として、反省することなかりし人ならむか、と」 これはまさに私たち現在の日本の中高老年のこと。 三和中佐も自分のことは棚に上げているのか、などと突っ込むのもまた現代日本の病。昔よりももっと重い病に罹っている。これから私たち日本人が自ら進む道もおそらくは過去の繰り返しとなり、そしてこれまで以上の後悔に続く道となるのだろう。 山本五十六は日本人リーダーのある種の弱さと限界を体現した人物と言える。 註)私は上の「日本人の自ら進む道」を最初「日本人の身に降り掛かる現実」と書いてしまった。私たちを蝕む病は何気なく使う常套句のなかにとてもよく現れている。

Posted by

太平洋戦争の戦況を決めたのは指揮官たちの闘志である。この本を読んでこの単純な原理に気付いた。重要な局面では闘志の強い方が勝ち、戦闘の目的をあいまいに捉えていた方は負けている。 開戦冒頭では米軍には準備が出来てなかったし、事前に作戦を練ってきた日本軍の闘志の方が高かった。しかしミ...

太平洋戦争の戦況を決めたのは指揮官たちの闘志である。この本を読んでこの単純な原理に気付いた。重要な局面では闘志の強い方が勝ち、戦闘の目的をあいまいに捉えていた方は負けている。 開戦冒頭では米軍には準備が出来てなかったし、事前に作戦を練ってきた日本軍の闘志の方が高かった。しかしミッドウェー海戦を境にそれは逆転する。十分に情報収集を行った上で、空母三隻で空母八隻を迎え撃ったミニッツと、「敵艦見ユ」の報から迎撃まで一時間半もモタモタした南雲司令部。これも南雲個人に責めを帰すのは酷というもので、南雲艦隊の戦略目的はミッドウェー占領か敵空母撃滅か、明示できなかった連合艦隊司令部に責任があり、山本の戦略発想を理解できなかった大本営・軍令部にも責任がある。戦後敗北の理由とされた爆装転換の不運も、結局は戦略目的のあいまいさに起因しているのだから。 ガダルカナルをめぐる南太平洋海戦でも闘志が戦局を決める。海上戦では総じて日本軍が優位だったにも関わらず、米軍は戦略目的であるガダルカナル飛行場の死守を達成した。海戦の勝利に満足した日本軍の現場指揮官と、手持ちの艦隊をすり潰してでも飛行場を守り抜いたハルゼイ。戦後海軍関係者は海戦での勝利を強調し海軍の優秀さを誇示したけれども、本当はガダルカナル撤収作戦の成功の方を、強調すべきだったのではないか。 作戦参謀三和中佐は言う。現時の長官、司令官、参謀長に名将少なし。大局明察の能ややありとする人は我意に強く、協調ありかと思えば無為または無責任。これらの人は不惑壮年の時に順境にあり、多くは酒間にて壮言を事として、反省することなかりし人ならむか、と。 組織に官僚化はつきものだが、官僚化した軍隊では戦えない。山本の指揮する連合艦隊も、現場には優秀で勇敢な士官も多かったのだろうが、司令官クラスまでトータルで見れば官僚化した人材を抱えながらの戦いだったのだろう。この問題は、現代の我々にも通じている。

Posted by

著者の半藤さん、はっきりと山本びいきと書かれていますので、そのへんは割り引いて読むべきか。 12月に映画あるんですよね。 その予習として読んでみた。映画行けるかどうかわからんし。

Posted by

- 1