ハチはなぜ大量死したのか の商品レビュー

蜂のシステムに起きた小さな変化。自然界に起きる小さな変化、これに気づくことができるか、出来なくても、可能な限り意識を持つことにしようと思った。視点を変えて

Posted by

蜂群崩壊症候群(CCD)を扱ったノンフィクション作品。本書の原書が出版されてから10年以上が経過しているが、未だに原因は究明されていない。人間の自然への介入、社会システムへの無理な取り込みがミツバチコロニーを崩壊させる…。『沈黙の春』などから連綿と続く忠告の書。ミツバチを飼いたく...

蜂群崩壊症候群(CCD)を扱ったノンフィクション作品。本書の原書が出版されてから10年以上が経過しているが、未だに原因は究明されていない。人間の自然への介入、社会システムへの無理な取り込みがミツバチコロニーを崩壊させる…。『沈黙の春』などから連綿と続く忠告の書。ミツバチを飼いたくなる。

Posted by

買ったのはかなり前だけどやっと読み切った。ハチのことだけでなく、環境問題などスケールの大きなテーマまで語られていた。これを読むと、ハチを飼いたくなってくる。 復元力の重要性、ロシア蜂とニホンミツバチの強さ、養蜂家カーク・ウエブスターの世界観、人間が生きる上で必要な食物は植物と昆虫...

買ったのはかなり前だけどやっと読み切った。ハチのことだけでなく、環境問題などスケールの大きなテーマまで語られていた。これを読むと、ハチを飼いたくなってくる。 復元力の重要性、ロシア蜂とニホンミツバチの強さ、養蜂家カーク・ウエブスターの世界観、人間が生きる上で必要な食物は植物と昆虫による共生関係によって成り立っていること…これらは忘れないようにしよう。

Posted by

積読状態であったが、「日本が売られる」でハチのことが書かれていたので、興味を持ちようやく読んでみた。 文庫の帯には福岡伸一さんの「もっともスリリングな科学の書」と推薦されている通り、著者の周りでミステリー小説的に物事は進行していく。ただ、「どうして、どうして」と読み進める読者には...

積読状態であったが、「日本が売られる」でハチのことが書かれていたので、興味を持ちようやく読んでみた。 文庫の帯には福岡伸一さんの「もっともスリリングな科学の書」と推薦されている通り、著者の周りでミステリー小説的に物事は進行していく。ただ、「どうして、どうして」と読み進める読者には回りくどくもあるのだが。 新たな読者に対して言えるのは、この本を読むとハチが愛おしくなることだろう。 積読していた僕が言うのもなんだが、この本は動物と植物の共生や、植物の進化について学ぶのに良書だと思うが、なぜ増刷されてないんだろう。 子供も興味を持ちそうだと思うが。

Posted by

蜂群崩壊症候群が発生した背景に迫った科学ノンフィクション。それだけでも十分興味深い蜂の習性や生態系に加えて、養蜂家の苦悩や、蜜蜂とは切っても切れない「花」の姿の背景など、蜜蜂にまつわるありとあらゆることが書かれている。文庫本400ページのボリュームにもかかわらず、中だるみの章など...

蜂群崩壊症候群が発生した背景に迫った科学ノンフィクション。それだけでも十分興味深い蜂の習性や生態系に加えて、養蜂家の苦悩や、蜜蜂とは切っても切れない「花」の姿の背景など、蜜蜂にまつわるありとあらゆることが書かれている。文庫本400ページのボリュームにもかかわらず、中だるみの章などなく、それどころか訳者あとがきにも驚きの事実が出てきて最後の最後まで読みごたえ十分。 文句なしの5つ星。

Posted by

10年程前に本書のハードカバー(翻訳版)を一度読了していますが、最近AMAZONで文庫化された本書を見つけて購入。 再読でしたが、本書は古さを感じず、ミツバチを好きにさせ、そしてハチが消える問題(CCD)が深刻な問題だってことを感じ取らせる書物だとあらためて思いました。 ネット...

10年程前に本書のハードカバー(翻訳版)を一度読了していますが、最近AMAZONで文庫化された本書を見つけて購入。 再読でしたが、本書は古さを感じず、ミツバチを好きにさせ、そしてハチが消える問題(CCD)が深刻な問題だってことを感じ取らせる書物だとあらためて思いました。 ネットで少し調べてみたけど、2018年現在もCCDの根本原因はわかっていない。 本書に記載があるが、個人的に大きな原因と思うのは、 ・ネオニコチノイド系の農薬 ・人間の介入 (病原菌や天敵に晒されることで自然に克服・進化するミツバチの抵抗力に対し、農薬散布などの人工的手法でミツバチのその進化の過程を奪った) ではないかと考えてみたりした。 最近の異常気象も原因の1つかもしれない。 自然のバランスは崩すことは簡単、でも、戻すことは難しい。 CCDが克服され、自然なままのミツバチがいつでも見られる世界であってもらいたいものです。

Posted by

★2009年5月4日 32冊目読了『ハチはなぜ大量死したのか』ローワン・ジェイコブスン著 評価B+ 2007年春までに北半球のハチの4分の1が消えてしまったのは何故か?を解き明かした本。 NHKのブックレビューで激賞していたので、春節の帰国時に買ってきました。原因は、単純なダニと...

★2009年5月4日 32冊目読了『ハチはなぜ大量死したのか』ローワン・ジェイコブスン著 評価B+ 2007年春までに北半球のハチの4分の1が消えてしまったのは何故か?を解き明かした本。 NHKのブックレビューで激賞していたので、春節の帰国時に買ってきました。原因は、単純なダニとか農薬の単一の原因ではなく、それらの複数要因によるハチの衰弱に加えて、移動養蜂によるハチたちへの過大なストレスに、元々一生が短いハチには免疫機能のDNAが通常の生物の半分しかなかったことから、一気にその数を減らしてしまったことが原因と推定している。 著者は、それらに加えて、人間の過度な乱開発が豊かな自然を奪い、多様性を失ってしまったことも関係していると述べる。ハチの激減は人間の豊かな人工的な食卓、果実や木の実などの様々な食物をも大きく変化させずには置かないと警告し、早く自然界の多様性に配慮した対策を打たないと取り返しがつかなくなるとも控えめに述べている。 また、それらのメッセージは、私達人間にも言える事で、沢山の人工ホルモンを使って生きる現代人にも明日起きてもおかしくない自然の摂理を壊したことに対する罰の可能性を示唆している。 ストレスのあまり体調を崩すビジネスマン、生殖機能が衰えつつある人類、免疫機能を失わせるAIDSの蔓延、免疫機能の過剰な反応の一種である花粉症などは、ハチたちに起きていることが人類にも襲いかかっているのではないか? ハチたちの行く末は、現代に生きる私達にも大いなる示唆を与えてくれている気がしてならない。

Posted by

アメリカでセイヨウミツバチが大量に消えている。蜂群崩壊症候群(CCD)と言う。その原因はダニ説や農薬説などがあるが、未だなぞである。養蜂家とアーモンド農場との関係、巣箱の仕組みなど、意外に知らないミツバチと人間との共生の世界を知ることができた。

Posted by

ハチが失踪したりして、果物農家が大変。なぜなら、果物の花粉の交配はハチがいないとできないから。なたいなニュースをテレビでみて、これは大変なことだと思い、関連図書を読んでみる。 すると、もうこれは本当に、本当に、世界的に大変なことがおきていることがよくわかる。人間の現在の食生活...

ハチが失踪したりして、果物農家が大変。なぜなら、果物の花粉の交配はハチがいないとできないから。なたいなニュースをテレビでみて、これは大変なことだと思い、関連図書を読んでみる。 すると、もうこれは本当に、本当に、世界的に大変なことがおきていることがよくわかる。人間の現在の食生活、農業、資本主義、文明社会自体が、持続可能でないことが実感をもって感じられる。ミツバチの大量死は、その持続不能性の前触れなのだ。 環境関係の本はたくさんあるけど、これは本当に考えさせられた。 といっても、本のトーン自体は、シリアスな告発調ではない。そこがまた良い。 ミツバチの大量死、失踪の犯人探し的な知的なスリリングに満ちた優れたエンタテイメント。付録や訳者解説、福岡伸一氏の解説まで含めて、すべてが読み応えがある。 最近読んだサイエンスもののなかではベスト。

Posted by

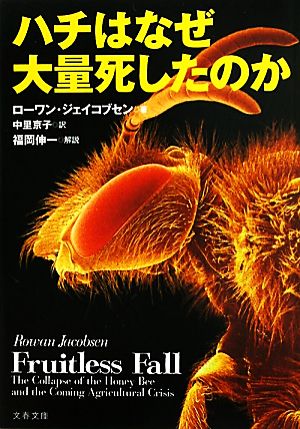

米国のジャーナリストが、2006年以降、北半球のミツバチのコロニーに大異変が起きて、ミツバチが大量死している奇怪な現象について、その状況を調査し原因を考察したノンフィクションである。原書である『Fruitless Fall(実りなき秋)』は2008年に発表され、2009年に邦訳出...

米国のジャーナリストが、2006年以降、北半球のミツバチのコロニーに大異変が起きて、ミツバチが大量死している奇怪な現象について、その状況を調査し原因を考察したノンフィクションである。原書である『Fruitless Fall(実りなき秋)』は2008年に発表され、2009年に邦訳出版、2011年に文庫化された。 私は文庫化後ほどなく(少なくとも書店で平積みになっているときに)購入しながら、その後4年ほど積読になっていたのだが、不覚であった。というのは、本書の原題『Fruitless Fall(実りなき秋)』は、世界で初めて環境問題に目を向けさせた、レイチェル・カーソンの古典的名著『Silent Spring(沈黙の春)』を意識したものと確信させるほどの、極めて優れた現代における環境問題の告発の書だからである。 著者は、アメリカのミツバチについて、その生態、植物の花粉媒介者としての役割、養蜂の歴史等を詳しく説明しつつ、ミツバチが大量死する「Colony Collapse Disorder(CCD、蜂群崩壊症候群)」という現象の原因を追い、ネオニコチノイド系農薬のイミダクロプリド、ミツバチヘギイタダニ、イスラエル急性麻痺病ウイルス、ノゼマ病胞子虫などについて検証を行うが、単一の原因が特定されることはない。 そして、そうした分析の中で見えてきたのは、高収益をもたらすアーモンドの受粉のためにミツバチを工業的なプロセスに組み込み、極端に生産性を重視したハチの遺伝的均一化を進め、ハチを病気や寄生虫から守るために各種の強力な薬剤を無制限に使用するという、人間が人為的に作り上げたシステム自体に問題があるのではないかということである。 更に著者は、そうした問題がもたらした症状であるCCDのたった一つの原因を突き止めようと必死になるのは的外れであり、我々が生き延びるためには、「復元力」のあるシステムを取り戻さなければならず、「復元力のある養蜂場は、問題がウイルスだろうが寄生虫だろうが干ばつであろうが、それから立ち直って、正常な暮らしを営み続けることができる。一方、復元力に欠ける養蜂場は、同じ問題に直面したときに壊滅してしまう」、更に「私たちは、復元力のある共同体について考えるべき時に来ているのかもしれない。ミツバチのコロニーであるか、町の共同体であるか、あるいは田園地帯の共同体であるかにかかわらず。今、求められているのは多様性だ。多様な生息地。多様な生計手段。多様な動植物。そして多様な遺伝子」と述べている。 また、解説で福岡伸一氏もこう語っている。「病気への対応は、乱された動的平衡状態が、次の安定状態に移行する過程で見出される復元力としてしかあらわれることはない。本書の最も重要なメッセージはここにある」。 現代の環境問題について大きな示唆を与える良書である。 (2016年2月了)

Posted by