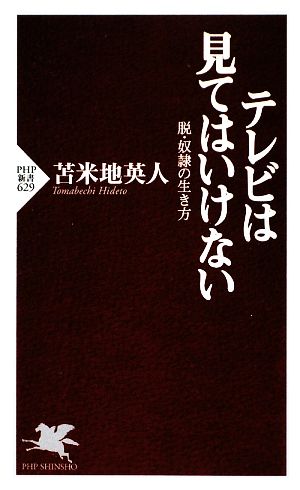

テレビは見てはいけない の商品レビュー

テレビを鵜呑み

自分としてはテレビはあまり好きでは無く、家族を含め、多くの人がテレビを含めたメディアを鵜呑みで信ずるのは不思議で有ったが、この本を読んで有る程度理解出来た。

岡博文

目次 第1章 テレビは見てはいけない 第2章 脱・奴隷の生き方 第3章 日本人はなぜお金にだまされやすいのか

Posted by

「機能脳科学者」というちょっと怪しい肩書きの苫米地氏が、テレビを「メディアによる洗脳装置」と言い放ち、百害あって一利ないとするその弊害について語る。画面一杯に魅力的に映し出されるクルマや高級時計・スリムな女性が笑顔ですすめる美容食品のCM・映像の一部だけを切り取って捏造したニュー...

「機能脳科学者」というちょっと怪しい肩書きの苫米地氏が、テレビを「メディアによる洗脳装置」と言い放ち、百害あって一利ないとするその弊害について語る。画面一杯に魅力的に映し出されるクルマや高級時計・スリムな女性が笑顔ですすめる美容食品のCM・映像の一部だけを切り取って捏造したニュースを伝える放送局など、テレビにはあらゆる罠が仕掛けられており、その裏では僅か20~30人ほどの「構成作家」という人々が作った「シナリオ」がドラマ・ニュース・バラエティなどを通して日本の世論を動かしているというもの。2009年に書かれた本だが、その後の10年間におけるマスコミの凋落やネットで暴露される捏造などを見ていると現実味を帯びており、今の日本の状況を予知していたとも言える。テレビ離れは既に始まっており、今後はさらに生き残りをかけた業界編成が起こるとしている。

Posted by

自分自身を取り戻そう、再発見しよう!それに気が付きにくい世の中なんだよ、テレビをはじめとして他人を喰い物にするシステムに覆われていて。実例をテレビから示し日本の文化、儒教そして経済まで。 著者自身の取り組みを紹介して、突破口を具体的に示し独立した自分として生きられる時代の到来を知...

自分自身を取り戻そう、再発見しよう!それに気が付きにくい世の中なんだよ、テレビをはじめとして他人を喰い物にするシステムに覆われていて。実例をテレビから示し日本の文化、儒教そして経済まで。 著者自身の取り組みを紹介して、突破口を具体的に示し独立した自分として生きられる時代の到来を知らせる。 その時代の極まりがコロナ禍の中で、世界に変革を迫っている。十年前に上梓されているが著者の先見に脱帽。

Posted by

コンフォートゾーンやスコトーマにホメオスタシス…といつもの苫米地節が炸裂しています。 快適に生活できる状態をコンフォートゾーンと呼ぶらしいです。 そこから外れた際に元に戻そうとする機能がホメオスタシス。ホメオスタシスは恒常性として高校の理科あたりでも出てきますよね。著者はこれを情...

コンフォートゾーンやスコトーマにホメオスタシス…といつもの苫米地節が炸裂しています。 快適に生活できる状態をコンフォートゾーンと呼ぶらしいです。 そこから外れた際に元に戻そうとする機能がホメオスタシス。ホメオスタシスは恒常性として高校の理科あたりでも出てきますよね。著者はこれを情報空間にまで拡大できると考えてるみたいです。 コンフォートゾーンにとどまっていると認識が狭くなり、スコトーマ(心理的盲点)が生まれてしまいます。視点を変えると見えるものがありますよね、あれだと思います。カラーバス効果とかRASとかで調べた方が分かりやすいかも。 このコンフォートゾーンが誰かの価値観で作られてしまい、スコトーマで見えてないものがあるかもしれない。自分オリジナルのゴールを見つけてコンフォートゾーンを上にずらし、他者からの洗脳を抜け出そう。その洗脳をする者にとって都合の良いツールがテレビだ。というのが大枠ですかね。 まず、テレビがいかに洗脳ツールとして優れてるかが解説されます。 正直、著者が手掛けている「キーホールTV」と「サイゾー」の説明(宣伝?)が殆どで苦笑しました。面白くもあるので是非ご一読ください。 映像メディアとしての問題とメディアの腐敗などを同列に語ってるのが気になりましたが、分かりやすい説明で読みやすかったです。 メディアの力を示す例として、著者がハイジニーナの商標登録を行ったり、カリスマ美容師ブームを仕掛けた話が載っています。真偽は不明ですが凄いですね。 >ユーチューブの弱点はデータ形式がMPEG方式のため、リアルタイム生放送ができないところにあります。放送するためには、グーグルが所有するサーバーにデータを落とさなければならないので、時間の上限も十分と決まっています。 こんな時代を感じる部分もありました。時代を鑑みないと著者を叩く人が出てきそうですね。本書は2009年のものです。無理もないことです。 >いまでも新聞記者や民放キー局の報道記者たちは、大臣の首を獲るのが勲章だと思っているフシがありまあす。国民に不利益をもたらしているシステムの欠陥や問題点を知らしめるのがジャーナリストの役割だと私は思うのですが、なぜか記者たちは、問題の原因をシステムのせいではなく、個人の問題に還元しようとしがちです。 ここが一番共感出来ました。どうでもいいようなことを突いてるのを垂れ流すテレビにはうんざりです。 次に、そんな洗脳から脱するテクニックが解説されます。前述したコンフォートゾーンを上にずらして…の部分ですね。 私が著者の主張で一番好きな「時間は未来から過去に流れている」説明も行われます。時間が未来から過去に流れるんですよ、凄くないですか? 説明しておくと、将来なりたい自分をリアルにイメージ出来ると「そのためには今何をしているべきか」が見えてきますし、自然とその行動をとるようになります。結果が今の行動を作るのです。 目標の立て方や考え方として知っておいて損はしないと思います。もし他人に薦めるなら他を読まなくていいから、ここだけでも読んでほしいですね。 >マナーは、だれから強制されるものでもない自主規制です。 本筋からは外れますが、マナーについての箇所は共感しました。SNS等で見る映画館のマナーの話とか地獄ですね。 最後は、お金に騙される理由についての話。 ここは人によって意見が割れそうですね。私は「うーん…」と思いました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

私たちは、先ず親、次に教育、そしてメディアから洗脳を受けている… ・私たちは、先ず親、次に教育、そしてメディアから洗脳を受けているわけですが、親や教育の場合は、相手に悪気がないから厄介ですよね。まあ、かく言う私も、娘たちを洗脳してしまったのかもしれませんが^^; ・栞代わりに挟まれていた、地元スーパーのレシートから、4月に買って読みかけだったものと推測される。後から手に入れて先に読み終えた『苫米地式「幸せ脳」のつくり方』に、この本のことが書かれていたので、続けて読み終えた。副題に「脱・奴隷の生き方」とあるように「私たちは、親・教育・"新聞やテレビなどのメディア"・国家」などに洗脳された世界で生きている」という。そして「どうすればメディアの"洗脳"から解放され、自分自身の人生をとりもどすことができるか、できるかぎり分かりやすく説明することを心がけてまとめた」とのこと… ・早朝3時から「フレンチ・オープン」を観てしまった私です…でも、スポーツ番組は、誰かを洗脳しようとして放送しているわけではないので、大丈夫だと思います。それに続けて放送されているニュースについては、何らかの意図的な操作が入っていないか、疑いつつ見るようにしないと^^; ・私は、どちらかというとテレビに洗脳されやすい人なのですが、このような本にも洗脳されやすい人でもあります。また、そこから得た情報を、リアル・リツイートすることによって洗脳を流布する人とも言えます。まあ、この本の前に読んだ『苫米地式「幸せ脳」のつくり方』によると「すべては幻想」なのであるから、どちらでもよいのかも…

Posted by

「テレビは見ない方が良い」というのは、個人的にも前から感じていたことだったが、その根拠をはっきりと言語化することができなかったので、タイトルを見て手に取った本。 第1章は「メディアによって洗脳されている」という主題で書かれていた。著者の自慢話や宣伝が鼻についたが、おおよそ同意でき...

「テレビは見ない方が良い」というのは、個人的にも前から感じていたことだったが、その根拠をはっきりと言語化することができなかったので、タイトルを見て手に取った本。 第1章は「メディアによって洗脳されている」という主題で書かれていた。著者の自慢話や宣伝が鼻についたが、おおよそ同意できる内容であった。 第2章では、「脱洗脳」について書かれていたが、この本こそが洗脳のように感じてきた。

Posted by

教育学的な視点から書かれた本なのかと思っていたが、脳科学や心理学、経済学などの視点から見た筆者の考えが書かれていて新鮮だった。 著者はこの本を通して、テレビは偏った報道しかせず視聴者を洗脳するだけ、今の日本のキー局が放送するもののなかに大人が見る価値のある番組はほとんどない、と...

教育学的な視点から書かれた本なのかと思っていたが、脳科学や心理学、経済学などの視点から見た筆者の考えが書かれていて新鮮だった。 著者はこの本を通して、テレビは偏った報道しかせず視聴者を洗脳するだけ、今の日本のキー局が放送するもののなかに大人が見る価値のある番組はほとんどない、と主張している。 確かに昨今のテレビ業界は著者が望んでか業績悪化、若者を中心とした”テレビ離れ”が叫ばれている。 イマドキの若者はコマーシャルが多く放送時間が決まっているテレビではなく、コマーシャルも比較的少なくいつでも好きなときに好きな動画を見られるYouTubeなどに魅力を感じているそうだ。 YouTubeは、多種多様な番組が作れ、一人ひとりの個性が輝くものとなり、著者にとっては夢のようなメディアへと進化しているだろう。 かの有名な林修先生は、生徒にわかりやすく魅力的な授業をつくるため、お笑い番組を視聴するなどし、人を惹きつける話術の勉強を続けているそうだ。 かくいう私も天邪鬼な性格のせいか、YouTubeなどはあまり見ず、休日は本とテレビばかり見ている。 テレビを擁護する気は無いのだが、子供の頃から共に成長してきたテレビには親近感を抱いてしまうのだ。 林先生がYouTubeでお笑い番組を視聴している可能性も否めないが、私がここで言いたいのは、テレビも人それぞれに合った使い方をすれば、毒にはならないのではないか、ということである。 確かにテレビを惰性で見ていては、いつのまにかに洗脳されていたり、時間の無駄になることはありえるが、そうでないのならテレビも一つの情報媒体として有効に使うことができるのではないだろうか。

Posted by

日本のメディア批判はごもっともなところと思いつつも、それほどおもしろみは感じられませんでした。 ところが、2章の途中から教育の問題に触れられた辺りから興味深い内容が多かったです。 私も著者と同じく、人に植え付けられた理想に生きるのではなく、自分の責任で自分の好きなことを追いかける...

日本のメディア批判はごもっともなところと思いつつも、それほどおもしろみは感じられませんでした。 ところが、2章の途中から教育の問題に触れられた辺りから興味深い内容が多かったです。 私も著者と同じく、人に植え付けられた理想に生きるのではなく、自分の責任で自分の好きなことを追いかけるのが、本来の人間らしい生き方だと思います。

Posted by

人間にとって、視覚情報は重要である。 その視覚情報に訴えかけ、ホメオスタシス(内部の臨場感)を書き換える。これは洗脳の原理と同じである。 そのため、米国の大統領選ではテレビ戦略が重要である。 日本のテレビ局の洗脳から守るためには、英語力をつけ情報力をあげることも重要である...

人間にとって、視覚情報は重要である。 その視覚情報に訴えかけ、ホメオスタシス(内部の臨場感)を書き換える。これは洗脳の原理と同じである。 そのため、米国の大統領選ではテレビ戦略が重要である。 日本のテレビ局の洗脳から守るためには、英語力をつけ情報力をあげることも重要である。 著者は「サイゾー」を所有しているが、内容には口出しをしていない。 雑誌の売り上げは軒並み落ちているが、サイゾーはウェブとの合わせ技で収入を伸ばしている。 キーホールTVを運営している。これは誰でも受信発信できる個人用テレビ局です。これにより、フーコーの提唱したパノブティコン(相互監視装置)が構築される。 報道は悪「人」を追求すべきではなく、「システム」の悪である。 「マニア」の趣味が大衆化すると、「ブーム」になる。 マニアはコンフォートゾーンが他人とずれているので、SNSなどで仲間が見つかった時に、爆発的なカルチャーを生み出す。 タイガー・ウッズは決勝の時に、相手のパットが入ることを念じた。 彼の高い自己評価の中に「強いライバルを倒してこ、自分は超一流」と真に強い敵を求めることが、彼のコンフォートゾーンのなかにある。 彼の父親はグリーンベレーである。グリーンベレーは素晴らしい教育プログラムを持つことで有名である。息子が超一流のゴルファーになるよう「教育(洗脳)」した。 逆に犯罪者は自己評価が低い。 現状を変えるためには「コンフォートゾーン」をずらすことが必要である。 そのためには 1暫定的なゴールを立て、 2未来をリアルに思い浮かべ 3そうなるためには、と現実とイメージのギャップを脳に埋めさせるようにする。 差別というのは他人を自分と違う存在として排斥すること。それは人間ではなく、動物の本性。仲間同士で身を寄せ合い、集団で戦った方が生き残る確率が高いから。こうした進化は、動物が周りの環境に合わせることで身に着けていった「最適化」、人間が臨場感空間を利用して、「空気を読む」のは当然のこと。 しかし人間を人間たらしめているのは、物理的な臨場感空間に縛られずに精神世界で自由を享受し、またそこでの臨場感空間を共有できることである。物理的な空間を超越した抽象空間で何らかの価値を感じ取り、自分以外の利益に対しても意義を感じることができるのが、人間の人間たるゆえん。 ところがこのような考えは支配する側が最も嫌うものである。

Posted by