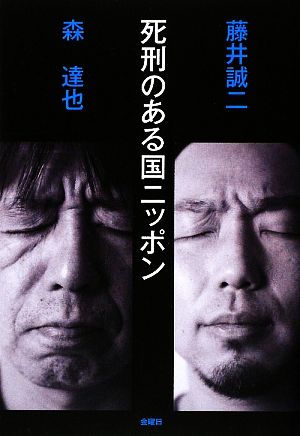

死刑のある国ニッポン の商品レビュー

最近、ハマって読んでいる森達也の対談。興味深く読んだ。 僕個人は、死刑制度について現在コメントできるものはない。難しい問題だと思う。 藤井誠二との対談たる本書はしかし、森氏の主張の展開としては他の本に比べるともうひとつだなあ、という感想を持つ。 森氏の最大のよさは、対象テー...

最近、ハマって読んでいる森達也の対談。興味深く読んだ。 僕個人は、死刑制度について現在コメントできるものはない。難しい問題だと思う。 藤井誠二との対談たる本書はしかし、森氏の主張の展開としては他の本に比べるともうひとつだなあ、という感想を持つ。 森氏の最大のよさは、対象テーマと自身の魂をぶつけての逡巡状態にある。そして、既成の価値観に簡単に与しない。オウムでも、部落でも、メディアでも、超能力者でも、森氏は揺れ続ける。 本書における森氏はしかし、完全に決断しており、その決意はまったく揺るがない。そしてそれを宣言している。 対談の場合、相手の意見を聞き、自説を曲げるある程度の覚悟がなければ、そこには対話はない。雄弁があるだけだ。互いに主張をぶつけあうだけだ。藤井氏は死刑制度廃止論から存置に転向し、今なお逡巡しながら森氏と対峙している。一方、森氏は「自説のほうが正しい」という確固たる確信があり、藤井氏の言葉には耳を傾けるけれども、俺の見解は変わりっこないよという姿勢は首尾一貫している。 らしくない。 これでは森氏の最大の武器である情感の揺れがスポイルされてしまう。彼が激しく主張すればするほど、らしくないなあ、と嘆息してしまう。 そうはいっても、意見が対立する二人の対談という極めて難しい構図で最後までしっかり読ませるのはさすがだ。死刑存続と廃止のどちらがよりよいのか、決着は本書ではついていないし、藤井氏の論がより正しい、と僕が思っているわけでもない。そういう意味での瑕疵ではない。 あとさきになったが、この後「死刑」を読むことにする。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

死刑存置派と死刑廃止派のお二人が激論を交わす本。 死刑の意味、実情、冤罪、被害者感情などよく分かる。 どってがいいのか悩んでしまう。 でも、日本にこの制度があるなら、主権者である国民1人1人が考えないといけない問題だと思う。

Posted by

死刑廃止か存置か?単純な二択ではない。 私は知識が少なすぎてはっきりと答えを出すに到っていない。 結局は感情、情緒が選択するんだろう。

Posted by

死刑廃止か 存続か読んだ後も どちらが自分の気持ちかまだ答えが出せずにいますそれを考えることが 大切なのだと自分を甘やかしています。

Posted by

森氏の論旨はもっともで、読み進めると藤井氏は段々廃止に傾いていくように思えた。 それでも私は廃止には反対だ。

Posted by

木曜(11/5)に『罪と罰』を読み、金曜(11/6)に『死刑でいいです』を読み、昨日はちょうどリクエストしてたのが届いたので『死刑のある国ニッポン』を読んだ。むずかしい、むずかしい、むずかしい。 『死刑でいいです』は、「孤立が生んだ二つの殺人」というサブタイトルをもつ。16歳で...

木曜(11/5)に『罪と罰』を読み、金曜(11/6)に『死刑でいいです』を読み、昨日はちょうどリクエストしてたのが届いたので『死刑のある国ニッポン』を読んだ。むずかしい、むずかしい、むずかしい。 『死刑でいいです』は、「孤立が生んだ二つの殺人」というサブタイトルをもつ。16歳で母親を殺し、少年院を出て再び大阪の姉妹殺害事件をおこした山地悠紀夫(ことしの夏に死刑執行された)を追ったルポである。再犯を防止するヒントを見つけたいという思い、そして"他人に共感しづらく「反省」という気持ちを理解するのが難しい"山地の特性を理解し、そういう人の孤立を防ぐにはどうしたらいいかを考えたいという思いをもって続けられた取材をまとめた本。 ひとつの論点は「反省なき更生」である。 ▼日本社会はまず「反省」を求める。しかし、山地のように反省が難しい人には無理に迫るのでなく、再犯防止を優先した矯正教育で更生させるべきだという考えが出始めている。いわば「反省なき更生」ともいえる考え方だ。 その後に、少しずつ反省の心を理解できるよう訓練できれば、悲劇は減らせるのではないか。「死刑でいい」と考えて人を殺す人間に、厳罰化は抑止効果がない。(p.227) 『死刑のある国ニッポン』は、藤井誠二と森達也の対談集。『罪と罰』の鼎談のなかで、ずいぶん森達也がけなされていたので、その鼎談に加わったひとりと藤井と、森の対談は、どんな話になるのかと、半日ほどかけて読んだ。 死刑廃止から存置への「転向」派だという藤井と、結論を出すことは苦手だけれどこれについてはもう惑わない、悩まないという死刑廃止派の森。 藤井は、この10年あまりずっと、とくに殺人事件の被害者遺族の取材を続けてきた。 ▼藤井 …被害者遺族を取材してわかったことの一つは、「彼らの究極の目的は死刑だ」という、社会の勝手な思い込みがあるということ。死刑廃止論者の大半もそう思い込んでおられたのではないかと思います。 死刑という加害者への罰は遺族の方にとって最終的な「目的」じゃなくて「途中経過」。ぼくはよく「被害後」というコトバを使うのですが、遺族らが長い被害後を生きるうえで、いったい死刑は心境にどう影響を与えるのかということが、社会は全然わかっていないと思った。(pp.46-47) 森は、得体の知れない、わけのわからない集団と思われていたオウムを、信者の一人を追うかたちで『A』、そして続編の『A2』というドキュメンタリーにまとめている。その、オウム以後の"セキュリティ意識"についてこんな風に語る。 ▼森 …僕は「許せない」というフレーズがとてもシンボリックだと思うのだけど。最近では事件が起きるたびに、誰も「許せ」などと言っていないのに、メディアも政治家も一般市民も「許せない」と口走ります。ずっと不思議だった。何に対しての否定形なのか。 最近になって気づきました。この否定形は、寛容だった過去に対してです。かつてなら許せたけれど今は許せないとの意識の表れです。このセキュリティ強化の意識のひとつの帰着点が、死刑判決と執行の増加です。(pp.144-145)

Posted by

森達也「死刑」を読んで衝撃を受け、100パーセントではないながら、死刑廃止に気持ちが傾いていた私ですが、今回の対談では、また、大きく気持ちが揺れてしまいました。 森さんと藤井さんは、旧知の間柄。根っこのところはかなり共通したものをお持ちのお二人なのに、藤井さんは死刑存置、森さん...

森達也「死刑」を読んで衝撃を受け、100パーセントではないながら、死刑廃止に気持ちが傾いていた私ですが、今回の対談では、また、大きく気持ちが揺れてしまいました。 森さんと藤井さんは、旧知の間柄。根っこのところはかなり共通したものをお持ちのお二人なのに、藤井さんは死刑存置、森さんは廃止、と違う立場を取られています。 藤井さんが、なぜ死刑を存続しなければいけないか、と説くと、うん、そうだよね、と思い、それに対して森さんが、でもね、と言われると、うん、それもそうだ・・と。 とにかく、非常に私の気持ちが揺れてしまって、休み、休み、自分の気持ちとお二人の論点をすり合わせながら読み進みましたので、かなり時間かかってしまいました。 ただ、似た根っこをお持ち、と思った反面、微妙にスタンスが違うんだなぁ、とも。 藤井さんは、被害者遺族に寄り添う形で、ある意味、支援者というか、活動家の色合いが強く感じられるのに、森さんはあくまでジャーナリスト、大事な題材ではあるけれど死刑廃止運動家としての日々ではない、と感じたところ。 また、今回、初めて思ったのですが、森さんが「理系的に」話を分析・整理して、本質だけを見ようとしているところに驚きました。 藤井さんの話には頷けるところが多く、でも、森さんの視点から考察すると、「青い」と思えてしまうんですよ・・。 今、なぜ死刑が廃止できないのでしょうか、という藤井さんの問いに、森さんは多数派につくという日本人の国民性メディアによって煽られるフェイクな危機管理意識、多くの人が死刑を概念的にしか知らないことと、三つの要因を挙げられています。 これはそれぞれ知っていたはずのことなのに、改めて、ストンと頭の中に入ってきました・・・。 森さんも藤井さんも、お互いを論破しようとは思っておられなかったように思います。 議論の余地のある問題である、もっとみんなで考えよう、少なくともタブー視して目を背けているのはやめようじゃないか、という二人のお気持ちを感じ取れたのが収穫かな、というのが、ようやく読み終わった私の感想です。

Posted by

- 1

- 2