沖縄「自立」への道を求めて の商品レビュー

研究発表会用。研究発表会とは我が法政大学社会学部で毎年開かれる催し物で、各参加ゼミが一年間の集大成として一つのテーマに沿った「研究」を発表する。学生の積極的かつ自主的な参加のもと、大学の学問的発展に資する、という、建前のもとに、大いに盛り上がる楽しい会合である。期日通りに物事をこ...

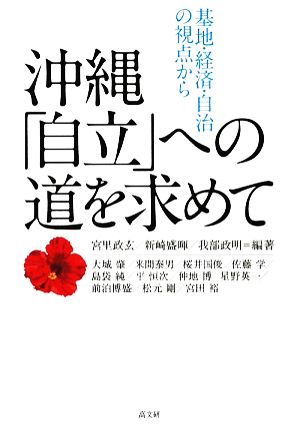

研究発表会用。研究発表会とは我が法政大学社会学部で毎年開かれる催し物で、各参加ゼミが一年間の集大成として一つのテーマに沿った「研究」を発表する。学生の積極的かつ自主的な参加のもと、大学の学問的発展に資する、という、建前のもとに、大いに盛り上がる楽しい会合である。期日通りに物事をこなせるかどうかが最大の争点となっている。 そういうわけで、我がゼミもどんなテーマがよいかと話し合った。結果、夏休み前の『エヴァンゲリオン批評の変遷』についてから、メタモルフォーゼを繰り返し、『沖縄基地問題』へと姿を変えていくこととなった。 きっかけはゼミ合宿での討論。無礼な言い方をすれば、この「ネタ」が思いのほか盛り上がったからだ。沖縄県にはローカルな問題、ナショナルな問題、グローバルな問題等々様々な「問題」が山積している。「ホットな」話題であることから、発表会の材料としても申し分ない。 最大の懸案はこの本土仕込みの「ネタ」意識、当事者意識のなさである。どうあがいてもこの問題が「TVの向こう」「海の向こう」で起こっているという意識は付きまとう。ひるがえって、この無関心はわれわれの国土に対する責任感のなさと、責任の所在をうやむやにしてきた歴史を明らかにする手立てになるのではないか。少なくともそれが「本土」にいる人間が倫理上論ずることのできる範囲であるし、「責任」のなすりつけが繰り返される現況を見れば、その範囲を問うことこそより本質的な議論を生むのではないか。 本書は基本的に沖縄の側から沖縄を論ずる。「沖縄についての『思い込み』を問いなおし、論点を整理し、将来構想を問う」。 基地問題、安保、振興体制依存、経済、自治の在り方、環境容量、様々な識者が多様な論点が提示する。とくにこれまでと今後と経済の在り方が重点的に論じられている。個人的に気になったことは、筆者達におそらく「沖縄県民の危機感のなさ」という共通して存在する危機意識があるということだ。沖縄県民は余りに楽観的過ぎると。その点でわれわれと「同じ」状況にある。 しかし、先ほども言ったように、それ自体はわれわれがメスを入れるべき領域ではない。沖縄県民の無関心と本土のそれは質的におそらく事なるものだ。同じ日本国民であることを考慮しても、われわれはひたすらに、「沖縄県民ではない」ということを、「本土」の人間であることを突き詰めなければ、両者は渡り合えないと僕は思う。問われているのは責任の所在だからだ。まずはわれわれの『所在』を明確にしておくことだ。立場のないところに責任もまた無い。

Posted by

- 1