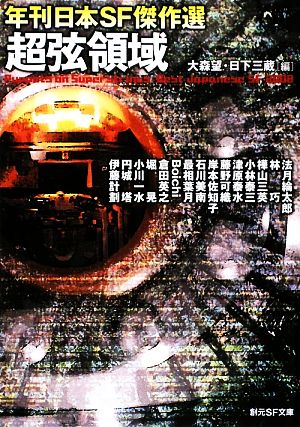

超弦領域 の商品レビュー

法月綸太郎「ノックス・マシン」 林 巧「エイミーの敗北」 樺山三英「ONE PIECES」 小林泰三「時空争奪」 津原泰水「土の枕」 藤野可織「胡蝶蘭」 岸本佐知子「分数アパート」(「あかずの日記」より) 石川美南「眠り課」 最相葉月「幻の絵の先生」 Boichi 「全てはマグ...

法月綸太郎「ノックス・マシン」 林 巧「エイミーの敗北」 樺山三英「ONE PIECES」 小林泰三「時空争奪」 津原泰水「土の枕」 藤野可織「胡蝶蘭」 岸本佐知子「分数アパート」(「あかずの日記」より) 石川美南「眠り課」 最相葉月「幻の絵の先生」 Boichi 「全てはマグロのためだった」 倉田英之「アキバ忍法帖」(イラスト・内藤泰弘) 堀 晃「笑う闇」 小川一水「青い星まで飛んでいけ」 円城 塔「ムーンシャイン」 伊藤計劃「From the Nothing, With Love.」 「時空争奪」、「アキバ忍法帖」、「笑う闇」、「青い星まで飛んでいけ」などが好みでした。

Posted by

作者か読者のひとりでもSFと言い張ればSF とはいえ選者のSF幅の広さには前巻に続いておそれいる 小林泰三『時空争奪』は「河川争奪」という概念に合わせてアイデア秀逸だが完成度いまいちか 津原泰水『土の枕』は題材の料理が上手くて短編集を読んでみたいSFでないが 藤野可織『胡蝶蘭』は...

作者か読者のひとりでもSFと言い張ればSF とはいえ選者のSF幅の広さには前巻に続いておそれいる 小林泰三『時空争奪』は「河川争奪」という概念に合わせてアイデア秀逸だが完成度いまいちか 津原泰水『土の枕』は題材の料理が上手くて短編集を読んでみたいSFでないが 藤野可織『胡蝶蘭』は選集の意義に合った良作 岸本佐知子『分数アパート』と石川美南『眠り課』は題材SFでなく文章芸という意味での「文芸」枠で良い感じ 小川一水は他の作家に水準作を安定して書く能力を是非写してほしい 円城塔作品を読めない これをほんとうに読めているひとはどれくらいいるのだろうか 総じて良い選集と思う なぜこれが載っていないのかと文句付けるほどSFに詳しくないので付けないが なぜこれが載ってるのかと思う率は前回より下がった感

Posted by

個人的には面白いと思う作品ばかりだった。若干ホラーテイストのものが多いかなというのが自分にとって残念なところところ。最も面白かったのは「From the Nothing, With Love.」(伊藤計劃)だ。007とアガサ・クリスティの「アクロイド殺し」を融合させてSF化したよ...

個人的には面白いと思う作品ばかりだった。若干ホラーテイストのものが多いかなというのが自分にとって残念なところところ。最も面白かったのは「From the Nothing, With Love.」(伊藤計劃)だ。007とアガサ・クリスティの「アクロイド殺し」を融合させてSF化したような感じがして見事でした。その次は「青い星まで飛んでいけ」(小川一水)です。「笑う闇」(堀晃)も良かったな。こう作品を挙げると、結局典型的なSFが好きなんだなと自己分析できた。これら以外でもすべての作品を面白く読めたので当たりだったと思う。 以下、個別作品の感想。 ◎ノックス・マシン(法月綸太郎) 面白い話だと思う。かなり強引な設定のような気がするが、それくらいでないとタイムパラドックスは解決しないだろうから、いいと思う。むしろ、時間の流れの一方通行性とパラレルワールドを組み合わせることで、タイムパラドックスの解決と読者に対してスリル感を提供するのに成功している。 ◎エイミーの敗北(林巧) 背筋がちょっぴり冷たくなるお話し。ホラーのようであるが、結末は恐怖とともにほっこりした感じを味わえる。 ◎ONE PIECES(樺山三英) フランケンシュタインの話。個人的にはあまり好きではない。そもそも原典のフランケンシュタインの話をよく知らないので、面白さを理解できなかった。 ◎時空争奪(小林泰三) アイデアとしては面白い。だけど途中の描写が美しくない個人的にはそれが残念。 ◎土の枕(津原泰水) 本編はSFではないと思うが、物語として心に残る。作者によると、事実をベースにしたとのことで、芯が固いどっしりした読後感がある。 ◎胡蝶蘭(藤野可織) ホラーだ。ホラー以外の何物でもない。個人的にホラーは好きではないのだが、この作品はきれいなイメージがするので読後感は悪くなかった。日本のホラーだなって感じだ。 ◎分数アパート(岸本佐知子) 日記調の作品。分数アパートについて触れられた下りからワクワクしながら読み進めたが、うまくかわされた感じだ。 ◎眠り課(石川美南) 確かに、このようなアンソロジーに収録されてないと、なかなか短歌に触れることはないなあと思いつつ読んだ。自分にはよく分からなかった。新鮮ではあったけど。 ◎幻の絵の先生(再草葉月) 星新一さんに関するノンフィクション。取材過程も分かって面白い。 ◎全てはマグロのためだった(Boichi) 昔どこかで読んだことがあるようなマンガだった。きっと読んだのだろう。ストーリーは壮大であり、絵もそこそこ上手いと思う。 ◎アキバ忍法帖(倉田英之) この作品を一言で表現するなら「おバカ」だろう。決して悪い意味ではない。いい意味でのおバカだ。こういう作品は嫌いではない。続きも読みたい。 ◎笑う闇(堀晃) 現実的なロボットSF。いつかは芸術(エンターテインメント)業界でもロボットが活躍する時代が来るだろう。そんな未来のひとつを描いている。 ◎青い星まで飛んでいけ(小川一水) 恒星間を旅する未来の人類(ホモ・サピエンスの後の人種。ほぼ機械)が知的生命体とコンタクトする話。2008年に亡くなったアーサー・C・クラークを追悼する作品だ。広大な宇宙、悠久の時間の中で展開されるストーリーは、読者を夢中にさせる。面白かった。 ◎ムーンシャイン(円城塔) SFと数学って相性いいなと思う。数学の目に見える数字から目に見えない多次元空間や時間軸を取っ払ったり、自由な想像ができるからだ。逆に自由過ぎるからこそ、円城塔さんが書いてしまうと常人には理解できない物語ができてしまう。この作品はまだ常人が理解できる方だと思う。正確には、理解できなくても雰囲気を味わい易いから。小説というより詩のようなものと思って、感覚で読み進めるのがいいだろう。 ◎From the Nothing, With Love.(伊藤計劃) 伊藤計劃さんの「ハーモニー」を彷彿とさせる物語。意識とは何ぞやを考えさせる。しかも哲学的なものではなく、見事なSFになっているのがいい。さらに、007とアガサ・クリスティの世界を感じさせる舞台設定も、両方好きな私にとって涙が出るくらいうれしい。楽しい。登場人物名で何となくトリックは想像できたのだが、怒濤のラストは伊藤計劃さんらしく当然ではあるが私の想像以上の世界を見せてくれた。やはり伊藤計劃はすごいね。

Posted by

年に1、2冊読めると、追いつくんですけどねぇ。今のところ、2年に1冊ペースでしか読めていません。 まあ、いろいろ入っているし、短編だしということで、初めのうちはフーンという感じで読んでいたのですが、「アキバ忍法帖」あたりから後が、メチャクチャ面白かったです。 「アキバ忍法帖」...

年に1、2冊読めると、追いつくんですけどねぇ。今のところ、2年に1冊ペースでしか読めていません。 まあ、いろいろ入っているし、短編だしということで、初めのうちはフーンという感じで読んでいたのですが、「アキバ忍法帖」あたりから後が、メチャクチャ面白かったです。 「アキバ忍法帖」は、つづきが読みたくてしかたない感じです。 まあ、自分が物語とか世界観を読む人ではなくて、キャラクターを読む人だということが良くわかる。 まだまだ、世の中には、面白いお話を書く人がいっぱいいるな。 もしかして、元の山田 風太郎の話も、途中で終わっているの?

Posted by

「ノックス・マシン」「全てはマグロのためだった」「笑う闇」「From the Nothing,With Love.」が好き。

Posted by

初めて読む作家さんの作品もいくつかありましたが、特に印象に残ったのは、「土の枕」、「分数アパート」、「幻の絵の先生」でした。 3つともSFとは呼べない作品なのが微妙なとこですが。「分数アパート」は面白い。ひたすら笑い転げました。「幻の絵の先生」は有名な「星新一 1001話をつくっ...

初めて読む作家さんの作品もいくつかありましたが、特に印象に残ったのは、「土の枕」、「分数アパート」、「幻の絵の先生」でした。 3つともSFとは呼べない作品なのが微妙なとこですが。「分数アパート」は面白い。ひたすら笑い転げました。「幻の絵の先生」は有名な「星新一 1001話をつくった人」に関係するノンフィクションですが、とても興味深い話で「1001話」の方も読みたくなりました。

Posted by

「青い星まで飛んでいけ」をとりよせたら、これがきちゃった罠。 一編だけ小川 一水が含まれてたので読みました。 青い空まで飛んでいけ 人類の末裔エクスくんが、“未知の探求”をする宇宙規模のお話。 単語ひとつひとつに宇宙規模の壮大さというまだるっこしさがつきまとうのでうまく説明でき...

「青い星まで飛んでいけ」をとりよせたら、これがきちゃった罠。 一編だけ小川 一水が含まれてたので読みました。 青い空まで飛んでいけ 人類の末裔エクスくんが、“未知の探求”をする宇宙規模のお話。 単語ひとつひとつに宇宙規模の壮大さというまだるっこしさがつきまとうのでうまく説明できないけれど、エクスくんが様々な“未知との遭遇”をして、“未知の存在“と争ったり恐怖したり否定されたり融合したりする様をポップかつ未来的に描いています。 わりとかわいらしい。ラノベっぽい軽やかさ。 芯はえんぴつ程度に固い。 考えようと思えば深読みもでき、壮大な宇宙思想に思いを馳せることもできる。 他もちゃんと読みたいなー。

Posted by

久々に日本のSFを読んだ。高校時代の記憶とシンクロするドキドキ感が蘇ってくるのだが、これってセンス・オブ・ワンダーなのかしら。 ただ、向き不向きはあるもので、伊藤計劃と円城塔は頭が受け付けてくれなくて挫折してしもうた。

Posted by

年刊日本SF傑作選第2集。大森望・日下三蔵両氏による2008年の優秀作品を集めたもの。2008年というと、野田昌宏氏やアーサー・C・クラーク氏などが亡くなった年として記憶に残っている。 おそらく自分がSFを読み返すようになったのは、クラーク氏が亡くなられた事がきっかけかもしれない...

年刊日本SF傑作選第2集。大森望・日下三蔵両氏による2008年の優秀作品を集めたもの。2008年というと、野田昌宏氏やアーサー・C・クラーク氏などが亡くなった年として記憶に残っている。 おそらく自分がSFを読み返すようになったのは、クラーク氏が亡くなられた事がきっかけかもしれない。ただ、日本のSFはほとんど読んでいなかったので、本書に納められている様な話は読んでなかったのだが、どれも面白い作品でもう一度日本のSF作品をじっくり読んでみたい気持ちになった。 今回はトリの伊藤計劃氏の作品が良かった。氏の作品は前回の虚構機関で読んだ物と併せて、少々血なまぐさい印象があるのだが、話はしっかりしていて人間心理の描写がとても良いのでついのめり込んで読んでしまう。ネタが虚構機関での山本弘氏と同じ物を扱っているのが気になるが、SF作家の間では意識に対する認識はほぼ共通した考え方になっているのだろうか。 円城塔氏の作品で大数の位取りが出てくるが、現在では一般的な「じょ」(どうも漢字がきちんと出ない)ではなく、寛永年間以前に使用されていた正統的な(?)「秭」になっている演出が心憎い。内容は理解不能だったが、さすがにハードSF作家だという印象を受けた。 面白かったのはBoichi氏の鮪の漫画と法月綸太郎氏だろうか。 しかし、どれも良い作品でやはり星五つになってしまったが...。作品集の題名も前よりSF的な感じがするように思う。

Posted by

2008年の傑作選。全15作だ。期待はもちろん堀晃作品。前回(2007年版)で意味不明だったリベンジの円城塔作品も楽しみだし、伊藤計劃の筆にも期待。加えて、意外性はミステリーの大物法月綸太郎作品。 さて、大期待の法月綸太郎「ノックス・マシン」は期待通りのタイムトラベルもの。...

2008年の傑作選。全15作だ。期待はもちろん堀晃作品。前回(2007年版)で意味不明だったリベンジの円城塔作品も楽しみだし、伊藤計劃の筆にも期待。加えて、意外性はミステリーの大物法月綸太郎作品。 さて、大期待の法月綸太郎「ノックス・マシン」は期待通りのタイムトラベルもの。特異点発生の理由をわかりやすくSF的に記している。もちろん、物理用語もたっぷりと出てきて、作者の天才ぶりが目立つ作品だ。先頭打者ホームランと表現されているが、まさにその通りの作品で非常に満足。 続く、林巧「エイミーの敗北」はイマイチだなぁ。さらに、樺山三英「ONE PIECES」もだめ。小林泰三「時空争奪」のアイデアは面白いんだが、表現というか描写が好みではない。津原泰水「土の枕」はSF? なんか読み飛ばしてしまった。時代物が苦手な私だからだろう。藤野可織「胡蝶蘭」はミステリータッチの作品。好みじゃないけれど。 岸本佐知子「分数アパート」(「あかずの日記」より) 、石川美南「眠り課」 、最相葉月「幻の絵の先生」で絶望し、Boichi「全てはマグロのためだった」ってなマンガにも諦め、倉田英之(イラスト・内藤泰弘)「アキバ忍法帖」 に至っては本を投げつけようかと考えた。 気を取り直して、堀晃「笑う闇」。梅田と漫才を舞台としてロボットを描く。ハートウォーミングなお話だ。そして、クラーク追悼の、小川一水「青い星まで飛んでいけ」 が最高に良かった。これいいなぁ。 気分が乗ってきたところで、リベンジの円城塔「ムーンシャイン」に進むのだが、今回も撃沈。加えて、伊藤計劃「From the Nothing, With Love.」 にもぼろ負け。 合わないのかなぁ。ま、今回は小川一水作品が最大の収穫だった!

Posted by

- 1

- 2