京 杉本家の四季 の商品レビュー

京都・杉本家は、江戸時代の商家の暮らしを伝える京町屋である。「奈良屋」の屋号で呉服店として開業したのが1743年。その後、関東地方にも店を持ち、他国店持の商家として繁栄する。京都本店は蛤御門の変で類焼したため、現存する建物は明治期の建築だが、京町家としては最大規模であり、江戸の大...

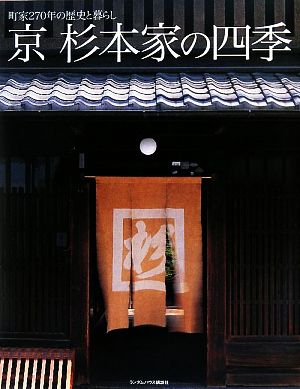

京都・杉本家は、江戸時代の商家の暮らしを伝える京町屋である。「奈良屋」の屋号で呉服店として開業したのが1743年。その後、関東地方にも店を持ち、他国店持の商家として繁栄する。京都本店は蛤御門の変で類焼したため、現存する建物は明治期の建築だが、京町家としては最大規模であり、江戸の大店の構えを残している。 揚げ見世、京格子、出格子、大戸、犬矢来、虫籠窓、走り庭。典型的な京町屋の佇まいである。 歴史的に貴重であり、保存状態もよいことから平成2年、京都市有形文化財に指定され、杉本家子孫の諸氏が保存会を創設し、文化遺産の継承に努めている。 杉本家は、祇園祭の山鉾の1つである伯牙山の会所ともなっており、祇園祭の頃には一般公開もあり、また他の季節に企画展を行ったりもしている。 本書は、京の商家の四季の暮らしを追う写真集である。 月にあわせた室礼。長年、守り伝えられてきた床飾りや軸、調度品。記録に残る季節の献立。 季節のうつろいとともに、春のものを仕舞い、夏のものを出す。 一年ぶりに季節の道具と再会する。 行く季節を惜しみ、来る季節を愛おしむ。 昨年の同じ頃、一昨年の同じ月を思い起こす。 日々を慈しみながら時が流れる。 家の外から部屋に差し込む光。織り出される幽かな陰翳が見事である。 年中行事の備忘録には細かくならわしが記載され、上書きも多い。年々、工夫がなされていたことが窺える。 ハレの献立は豪華だが、日常の食卓は意外なほどに質素である。基本は一汁一菜。魚は月三度。始末が行き届いた感がある。 なお、「おばんざい」は京の惣菜の代名詞のようになっているが、昭和期に出版された本の影響でそうなったようで、一般には「おまわり」「おかず」「おぞよ」といった言葉をよく用いていたようだ。 婚礼衣装は豪華であり、信仰篤い門徒として仏壇も荘厳である。 ここぞというときには豪奢であるが、一方で、町人としての分を越えない。 そこにある種の気概が宿っているようにも感じられる。 武家とも公家とも違う、「町衆」の矜持である。 *七夕の室礼は梶の葉短冊に太田垣蓮月の書。蓮月尼はなかなかおもしろそうな人で、機会があったらちょっと関連書を読んでみたいなと思っています。 *杉本家は俵屋宗達の「秋草屏風図」を所有しており、祇園の屏風祭として、奇数年の公開を行っています。今年は偶数年ですが、琳派400年記念祭にあわせて、公開されたようです。今回は見そびれてしまったのですが、またいずれ見たいなと思います~。

Posted by

- 1