船に乗れ!(1) の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

読み心地の感想になるが、第一章がいちばん取っつきにくく、また、この本を楽しく読み切れるかなと不安に感じた箇所だった。第一章は現在の主人公が本作の舞台となる高校一年生に至るまでの過程を説明する章なのだが、それでもここを乗り越えると緩急がついたお話が展開されて、残りは一気に読んだ。 音楽の描写に専門的な用語が多く使われていて理解できていないところもあったけれど、勢いが読ませる感じがした。音楽パートに対する主人公の形容の仕方が分かりやすかったおかげか、知らない曲でもどんな風に鳴るのか脳内で想像して読むことができて良かった。

Posted by

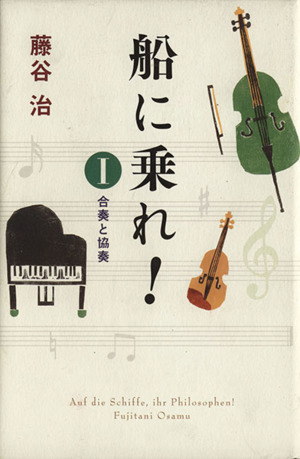

「音楽一家に生まれた僕・津島サトルは、チェロを学び芸高を受験したものの、あえなく失敗。不本意ながらも新生学園大学附属高校音楽科に進むが、そこで、フルート専攻の伊藤慧と友情を育み、ヴァイオリン専攻の南枝里子に恋をする。夏休みのオーケストラ合宿、市民オケのエキストラとしての初舞台、南...

「音楽一家に生まれた僕・津島サトルは、チェロを学び芸高を受験したものの、あえなく失敗。不本意ながらも新生学園大学附属高校音楽科に進むが、そこで、フルート専攻の伊藤慧と友情を育み、ヴァイオリン専攻の南枝里子に恋をする。夏休みのオーケストラ合宿、市民オケのエキストラとしての初舞台、南とピアノの北島先生とのトリオ結成、文化祭、オーケストラ発表会と、一年は慌しく過ぎていく。書き下ろし、純度100パーセント超の青春2音楽小説。」

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

2010年。(第7回)。7位。 作者音楽家なんだね。中山七里がピアノ弾かないけど、岬シリーズ書いてて、すごいな、と思ったが、これを読むと、知ってる人が書くとこうなるんだな、と思った。 音楽一族に生まれたサトル。難しい小説好きで、ソクラテス、ドストエフスキー、ニーチェなと読む。わからなくても読む。わかる~ 芸大付属高校に落ちて入った音楽高校。一学年の男子学生7名。友情と音楽、哲学、こういう青春読みたいわ。 サトルと南の恋も気になるし、続き読みたいかな。

Posted by

最近ミステリ仕立ての音楽小説を数冊読みましたが、こちらはミステリ色のない青春もの。後半に行くにつれてどんどんアレグロに!自分は他の人達とは違うんだと、斜に構えていた少年。不本意な学校に進学したことが彼の運命を大きく変える。仲間や先生、でも何といっても彼を大きく変えたのは恋!音楽と...

最近ミステリ仕立ての音楽小説を数冊読みましたが、こちらはミステリ色のない青春もの。後半に行くにつれてどんどんアレグロに!自分は他の人達とは違うんだと、斜に構えていた少年。不本意な学校に進学したことが彼の運命を大きく変える。仲間や先生、でも何といっても彼を大きく変えたのは恋!音楽と恋の合奏がとてもテンポよく、ぐいぐい観客を引き込んでいく感じでした。彼の母親がまた素敵。ただ気分良くなるために鳴らしたものは全て音楽なんですね。今後の展開には暗雲も立ち込めてきそうで先が気になります。

Posted by

洗足学園音楽大学付属高校が舞台。 曲はメンデルスゾーンのピアノトリオ。 純粋な青春小説なので内容的な深みは少ないですが 「若いっていいな~」って昔を懐かしく思います。 三部作なのであと二冊読もうという気になりました。 最後のバッハの曲の選び方が秀逸。 本屋大賞7位なのか、、、知...

洗足学園音楽大学付属高校が舞台。 曲はメンデルスゾーンのピアノトリオ。 純粋な青春小説なので内容的な深みは少ないですが 「若いっていいな~」って昔を懐かしく思います。 三部作なのであと二冊読もうという気になりました。 最後のバッハの曲の選び方が秀逸。 本屋大賞7位なのか、、、知らんかった。 メンデルスゾーンのピアノトリオも学生の時に レッスンしてもらったのでとても懐かしい。 この曲、結構ピアノが難しいんよね~。 曲の造詣が深いな、、と思っていたら 作者はチェロを弾くらしい。納得。

Posted by

追記: かなり鬱陶しいなと思っていた、凝りすぎな表現多用の本作も、主人公が高校に入ってからの話に面白さが感じられるようになった。 耳慣れない哲学や音楽の難しげな言葉に惑わされてしまいそうになるけれど、この作品は誰もが経験する青春ストーリー。 その中に自分を投影できるので懐かしさも...

追記: かなり鬱陶しいなと思っていた、凝りすぎな表現多用の本作も、主人公が高校に入ってからの話に面白さが感じられるようになった。 耳慣れない哲学や音楽の難しげな言葉に惑わされてしまいそうになるけれど、この作品は誰もが経験する青春ストーリー。 その中に自分を投影できるので懐かしさも感じられる。 ただ全体にライトノベルのような軽快さがあるのは、描かれている悩みや困難が青春を走り抜ける時のものであって、人生を送るための重さをまだ伴っていないからだろうか (ここからは最初に書いた感想です。) 読み始めてまだ数十ページであるけれど、こういう回りくどい(適切な表現ではないかも)というか理屈っぽい文章は高校生くらいまでは好きだったなあ。真似たりもした。 今は読むのが辛い。 途中放棄するかもしれない。

Posted by

あぁこんな気持ちあったなぁって甘酸っぱい気持ちになる青春小説。 自分では恥ずかしくて逃げだしたくなることばかり覚えてるけど,読んでいくうちにそんな気持ちも得難いものだったと思えます。 チェロのことはよくわからないけど,関係なく楽しめます。 個人的には倫社の金窪先生が好き。 ずっと...

あぁこんな気持ちあったなぁって甘酸っぱい気持ちになる青春小説。 自分では恥ずかしくて逃げだしたくなることばかり覚えてるけど,読んでいくうちにそんな気持ちも得難いものだったと思えます。 チェロのことはよくわからないけど,関係なく楽しめます。 個人的には倫社の金窪先生が好き。 ずっと読みたかったんだけど,やっと手にとりました。 続きが楽しみです。

Posted by

青春音楽もの。 最初の十数ページは読みにくかったけど、物語が流れ出してからはスラスラと。 クラシックだけど、どんな音楽にも通じる、もしかしたらスポーツとかにも通じるものがあるのでしょうね。 続編も期待。

Posted by

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

最後に先生は「オーケストラはきついんだ」といった。 「ソロの演奏とは、まったく違う。みんなと合わさなきゃいけない。私が私がっていって、一人で前に出てきてもいけない。弾けないからってみんなの陰に隠れることもできない。全員がひとつの音楽をいっせいに鳴らさなきゃいけない。だから練習をしっかりしなきゃいけないし、どんなときでも気を抜けない。失敗すれば連帯責任だ。きつい。だけど、ただきついだけだったら、こんなことやる奴はいないわけだ。やっぱりそうやって練習して、みんなの音がピタッと合うと、オーケストラっていうのは本当に美しい音を出すもんなんだよ。どんなソロの楽器よりもダイナミックで繊細で、多彩な音を出すことができる。それがみんなで力を合わせてできたときの喜び、それが僕は音楽の本当の喜びだと思う。 それをね、君たちにも早く味わってほしい。僕も先生方も、君たちには相当ひどいことを言っている。僕たちも自分の師匠にさんざんなことをいわれてきたわけだ。それはなぜかっていうと、君たちの演奏を僕が代わってやることができないからだ。僕たちは音楽の先輩で、苦労して練習した果てにどんなに大きな喜びがあるかを知っている。君たちはまだ知らない。 十一月に、その喜びがみんなで味わえるようにしましょう。僕はそれを願っています。 恋の苦しみ、愛の嘆き。そんな言葉は小説でも映画でも、そこらに転がっている。テレビのメロドラマでも見たことがあった。それらの中で、愛する人に振り向いてもらえない男たちは、泣いたりため息をついたり日記を書いたり、壁を叩いたり、雨の中で絶叫したりしていた。小説はそんな男たちを美しくうたい、映画は切ない音楽で彼らを飾る。だけど実際自分がそうなってみると、どんなにひいき目の甘い点数を付けようとしても、そこにうるわしいものを見つけることはできなかった。恋というのはうじうじして神経質で無意味で、馬鹿げた妄想に満ちており、食事もチェロの練習も睡眠さえも、どうやってするのか忘れたかのようにぎこちなくなって、誰もなんにも言われてないのに恥ずかしくなったり腹立たしくなったりする、そんな陰湿な感情の総体だ。その陰湿さの理由も僕には判っていた。世界中の何十億人もいる女性の中からたった一人をこちらの勝手に選び出し、この人でなければ駄目だと取り替えのきかない存在にしてしまうこと。その容赦ないエゴイズムは、当然のことながら相手の身になって考えてもいないし、どんな理屈も受け付けず、いかなる賢人の言葉にも耳を貸さない。それは最初から反社会的な、非民主的な、レヴェルの低い身勝手な感情であって、だから現実の世界からは拒否されることは、あらかじめきまっているものなのだ。ーー当の相手が、その感情を受け入れてくれない限りは。 高一坊主が隣のクラスの女の子に声ひとつかけるために、ずいぶんと大げさなことを考えるじゃないかと、笑う人もいるかもしれない。だけどあの頃の僕は真剣そのものだったからこそ、声をかけるのは恐ろしかった。自分の気持ちを南が受け入れてくれるかどうかは、僕という人間がこの世界にちゃんとした居場所を持っている存在なのか、それともただの身勝手な空想をするだけの薄ら馬鹿なのかを審判されるのに等しい重要性を持っていたからだ。 アンサンブルは二種類ある。「合奏」と「協奏」だ。全員がひとつの音楽を奏でるために、気持ちをひとつにして大きなハーモニーを作り上げていくのが、合奏。自分が全体の部分であることをわきまえて、一人ではできない音楽を全員でめざす。このあいだまで苦労していたオーケストラはそういう音楽だった。 反対に、一人ひとりがせり合って、隙あらば自分が前に出ようとする、ときにはそのために共演者音を食っていこうとさえする、それが僕のいう「協奏」だ。そこでは人を引き立てるために、自分は我慢するとか、相手の腕前に合わせるとか、そんなことはしない。誰もが自分こそ主役だと主張して音を出す。たとえば協奏曲とはそういう音楽だと思う。あれはソロ楽器とオーケストラが互いに自己主張してゆずらないところに生まれる、緊張の音楽だ。そして、ピアノトリオもまた、そういう緊張の持続なのである。

Posted by