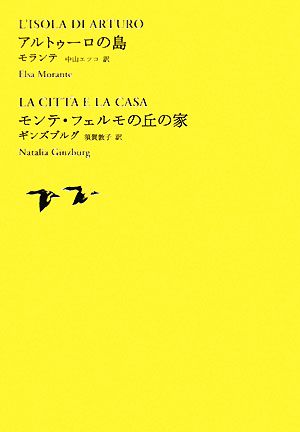

アルトゥーロの島/モンテ・フェルモの丘の家 の商品レビュー

220907*読了 世界文学全集を次々と読んでいます。 今巻は私の好きな二段組!それだけで心が躍りました。 イタリアの現代文学を代表する二人の女性作家の小説。 「アルトゥーロの島」は、なかなか会えない父を敬愛し、血気盛んに少年期を過ごすアルトゥーロが、年月を重ねて、成長(そ...

220907*読了 世界文学全集を次々と読んでいます。 今巻は私の好きな二段組!それだけで心が躍りました。 イタリアの現代文学を代表する二人の女性作家の小説。 「アルトゥーロの島」は、なかなか会えない父を敬愛し、血気盛んに少年期を過ごすアルトゥーロが、年月を重ねて、成長(それは希望を失うことでもあった)していく様子が本人の回想で表現されている。 継母であるヌンツィアータへの気持ちの変化も、この時期の少年ならそうなるよな…と切なくなりました。 自分は女性であり、母なので、ヌンツィアータの方に感情移入しながら読みました。 アルトゥーロが身近にいたら、絶対に気になってしまうよな。 「モンテ・フェルモの丘の家」は書簡形式。 原題はたしか「都市と家」なのだけれど、邦訳このタイトルの方がいいと思う。 モンテ・フェルモの家が全面に出るわけじゃないし、結果的に家を手放してしまうし、描かれているのは、複雑な人間模様なんだけれども、そのところどころに、この家での思い出が現れてくる。 悲しい出来事が度々起こり、晴れやかな場面がとても少ない小説。でも惹かれる。 こんな風に書簡だけでそれぞれの個性を描ける、その力量に感服。 須賀敦子さんはとても有名だからこそ、この翻訳も須賀さんならではなのだろうか、と思って読んでしまいました。 二作とも、複雑な心理を描ききるところが、女性作家さんならではだなと思いました。

Posted by

イタリアの現代作家というのは殆どしらない。カルヴィーノは聞いたことがあるが、読んだことはない、その程度だった。 本書は両作品とも素晴らしく、どちらも主人公(ギンスブルクのほうは誰が主人公とも言いがたいが、一応ジュゼッペとしておく)に感情移入しながら読んだ。 前者はアルトゥーロの成...

イタリアの現代作家というのは殆どしらない。カルヴィーノは聞いたことがあるが、読んだことはない、その程度だった。 本書は両作品とも素晴らしく、どちらも主人公(ギンスブルクのほうは誰が主人公とも言いがたいが、一応ジュゼッペとしておく)に感情移入しながら読んだ。 前者はアルトゥーロの成長の物語。後者は大人になりきれない大人達の物語。どちらも皆なにがしかの共感を感じるのではないかと思う。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「モンテ・フェルモの丘の家」 最近読んだ須賀敦子さんのエッセイに出ていて興味を持ったので、図書館で借りた。須賀さんのエッセイはほとんど読んでいるつもりだが、翻訳されたものは初めて。 あらすじはエッセイ「小説のなかの家族」に書かれていた。今読み返してみるとすごく詳しく書かれている。17ページくらい。書簡体小説。元愛人同士の男女を中心に、その夫や息子や友人たち10人くらいの輪の中での手紙のやり取り。そこからいろいろな事情がわかってきて、それがおもしろくどんどん読み進められる。 2年半位の間なのだが、まあいろいろな事が起こる。小説だからと言ってしまえばそれまでだが、意外な展開にハッとしたり、そうかと思えば、「そうなることは誰の目にも明らかだよ」と思ってみたり。 読者の自分も取り巻く人の一員になってるような・・・ ハラハラしたり、応援したり。 国も時代も違うのに。 それだけ小説の中に入り込めて楽しめたということだろう。 人と人とのつながりの話だったが、「時の流れ」というものをを非常に感じさせられた。否応なく時は流れ、状況が変わっていく。確かに自分の選択が導いた状況もあるだろうが、自分ではどうしようもないことの方が多い。結末に近づき、どんどん悲劇的なできごとが起こる。でもまた、時は流れていく、いつまでもその悪い状態も続かないだろうと思わせてくれるのだ。なぜか・・・ 須賀さんが訳されたギンズブルグのほかの小説もぜひ読んでみたい。 「アルトゥーロの島」 たまたま「モンテ・フェルモの丘の家」と1冊になっていたので、ついでに読む。 特に難しい内容でもないのに、すごく読むのに時間がかかり、投げ出しそうになった。 ナポリ湾に浮かぶ小島の少年が大人になる14歳から16歳までのお話。

Posted by

人はどんなにわかり合えた人でも時間と空間の密着がときに反重力のように働き、たがいを傷つけ、遠ざけてしまう。それは時に磁石のように近づくことを欲しながら、ぎりぎりの心理的に距離に達すると反発力をもつ。その一線を越えるには核融合を可能にするくらいの心理エネルギーを必要とするのだ。 ...

人はどんなにわかり合えた人でも時間と空間の密着がときに反重力のように働き、たがいを傷つけ、遠ざけてしまう。それは時に磁石のように近づくことを欲しながら、ぎりぎりの心理的に距離に達すると反発力をもつ。その一線を越えるには核融合を可能にするくらいの心理エネルギーを必要とするのだ。 この反重力の如き人間関係をかろうじて維持出来るのは、住む場所のおかげであったりする。それが家であるかもしれないし、土地そのものであるかもしれない。その人間がどこまでを自分の住居空間とするかは分からない。しかし、所詮は他人同士である(親子、夫婦、友達であったとしても)人間が同じ住居空間の重なりを持つとき、薄く途切れがちな関係は何からの接着剤のように継続出来る。結びついているからの反発であり、反発出来るからこその関係でもある。

Posted by

モランテ「アルトゥーロの島」読了。 久々にフィクション読んだー、という感じです。 神話的な父と、ナポリ近海の島での、少年アルトゥーロが青年へと成長する物語。少年期の神話的な幸福から目覚め、いわゆる思春期のぐちゃぐちゃした不幸(未承諾の不幸というべきか)を経て、自立していく典型的な...

モランテ「アルトゥーロの島」読了。 久々にフィクション読んだー、という感じです。 神話的な父と、ナポリ近海の島での、少年アルトゥーロが青年へと成長する物語。少年期の神話的な幸福から目覚め、いわゆる思春期のぐちゃぐちゃした不幸(未承諾の不幸というべきか)を経て、自立していく典型的なビルドゥングスロマンと言えば、それまでですが、なかなか読ませませした。 なぜか、ランボーのイリュミナシオン、「少年の日」を連想します。野蛮で神々しい少年の日々からの転落。

Posted by

『アルトゥーロの島』 ナポリの小島で自然と無邪気に遊んでいた少年の下に父は継母を連れてくる。 その継母は若く少年と歳がほとんど変わらない。 そんな継母に恋をしてしまう少年は思春期を迎え激しい葛藤から幸福な生活が崩壊していく。 人はなぜこんなにも不器用なのか、胸が苦しくな...

『アルトゥーロの島』 ナポリの小島で自然と無邪気に遊んでいた少年の下に父は継母を連れてくる。 その継母は若く少年と歳がほとんど変わらない。 そんな継母に恋をしてしまう少年は思春期を迎え激しい葛藤から幸福な生活が崩壊していく。 人はなぜこんなにも不器用なのか、胸が苦しくなる。 まるでナポリにいるような情景描写も秀逸。 『モンテ・フェルモの丘の家』 モンテ・フェルモに住んでいた人々がその後の人生を手紙形式で表現した作品。 すべてが手紙なのでとてもリアリズムに満ちています。 人は誰かと繋がっていないと生きていけませんが、その関係は意外にあっさり切れてしまうもの。 それでも感傷に浸っている時間はなくすぐに前を向いて進まなくてはいけません。 みんな一緒にいればいいのに、なんて私も思ってしまうことがありますが前に進む強さも必要なのです。

Posted by

底抜けに楽しい話では全くないけれど、読み終わってずっしりした感触が残っている。話の筋とは直接的に関係はないが、モランテ、ギンズブルグともに、戦争の時代を生きたイタリア人女性だった。

Posted by

- 1