雪 の商品レビュー

神について、宗教について、信仰について、日常的に考えることの少ない身には、イスラム教におけるスカーフやトゥールバンの存在を、抑圧の象徴として捉えることのほうが、まだしもわかりやすい。当局による盗聴に驚きもしないような市民の生活も、政教分離政策へのムスリムの少女たちの抵抗も、“神を...

神について、宗教について、信仰について、日常的に考えることの少ない身には、イスラム教におけるスカーフやトゥールバンの存在を、抑圧の象徴として捉えることのほうが、まだしもわかりやすい。当局による盗聴に驚きもしないような市民の生活も、政教分離政策へのムスリムの少女たちの抵抗も、“神を信じているのか、否か”と、常に問い詰められるような状況も、“西側”に対する感情も、簡単には理解できそうもない。 それでも、耳を傾け、知ろうとすることはできるかもしれない。 会えと言われれば誰にでも会いに行き、話に耳を傾けたkaのように。自分の疑問はとりあえず胸のうちにおさめ、聞くことに徹したkaのように。様々な立場の、様々な信条をもつ、様々な人々の声に満ちたこの作品を読むことによって。 イペッキ姉妹の父親が何とも魅力的だった。元コミュニストとしての政情に対する視点、娘たちへの愛情、そして何より、お気に入りのテレビドラマで、ヒロインが窮地に陥った時、テレビに向かって「がんばれ、娘さん。カルスから援軍が来るぞ」と声をかけてしまう、というあたりが、いかにも人間味豊かで印象的。また、片思いの恋をしたことで、恋と幸せ以外の何も信じられない自分が、無神論者になってしまったようだと泣く宗教高校の学生の慄きも。 Kar by Orhan Pamuk

Posted by

爆笑問題の太田さんのおすすめとして紹介されていた。彼がすすめなかったら読んでなかったとおもう。 この本の感想を言うなら、美しいの一言につきる。カルスという、明るい未来のない場所に降り積もる雪。その緻密な描写の美しさ。この本のもつ空気が大変美しく感じた。 そして、トルコの人々の思い...

爆笑問題の太田さんのおすすめとして紹介されていた。彼がすすめなかったら読んでなかったとおもう。 この本の感想を言うなら、美しいの一言につきる。カルスという、明るい未来のない場所に降り積もる雪。その緻密な描写の美しさ。この本のもつ空気が大変美しく感じた。 そして、トルコの人々の思い、そしてイスラム教に関する問題について、この本を読むまで全く理解していなかったことがわかった。いままで、自分はわかったふりしていた。 それにしても、この本を読むのに、1週間くらい費やしてしまった。訳文をどうにかしてほしい。

Posted by

雪の描写と詩が重なって、非常に美しい光景が脳内で繰り広げられます。 トルコの文化的なこと、政治的なことも勉強になる本です。 翻訳がひどいので星マイナス1ですよ。

Posted by

翻訳のせいか、読みにくかった。 しかし、素晴らしい作品だと思った。SATCのキャリー風に言えば"May I just say, Wow."・・・か?

Posted by

アルメニアとの国境にあるトルコの田舎町カルスにやってきた詩人Kaは、愛する女性との再会を果たすも、雪に閉ざされた町で政治に巻き込まれる。 政教分離を掲げるトルコでは、学校でのトゥルバン(女性が頭に巻くスカーフ)の着用が禁止され、少女たちの自殺が相次ぐ。 この状況にイスラム原理主義...

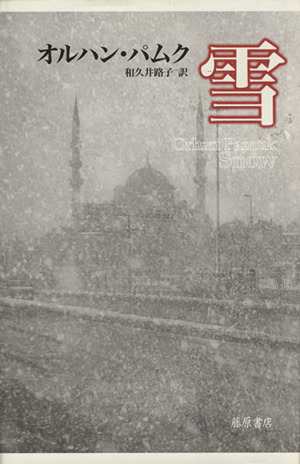

アルメニアとの国境にあるトルコの田舎町カルスにやってきた詩人Kaは、愛する女性との再会を果たすも、雪に閉ざされた町で政治に巻き込まれる。 政教分離を掲げるトルコでは、学校でのトゥルバン(女性が頭に巻くスカーフ)の着用が禁止され、少女たちの自殺が相次ぐ。 この状況にイスラム原理主義者らが憤慨し、市長選挙でイスラム派政党が優位に立つが、反対に西欧近代化を目指すグループがクーデターを起す。 Kaは愛する女性とともに町を出られるか? 2006年度のノーベル文学賞受賞者、オルハン・パムクが『私の名は紅』で描いた「イスラム原理主義vs西欧化」という主題を、違った素材でまたも描いています。 9.11テロの直後に出版され、欧米でベストセラーとなった作品。 作者が、自分の友人である主人公の物語を読者に語る、という手法を用いています。 ニン、トン♪

Posted by

トルコの東部にある寂れた貧しい町、カルスに帰郷した詩人Kaが大雪によって外の世界から孤立し、陸の孤島となった状況下で体験したことを通じて、現代のトルコが抱える問題があぶりだされた小説である。 中東諸国で販売される文芸作品に触れる機会が圧倒的に少なく、またメディアとしては他地域...

トルコの東部にある寂れた貧しい町、カルスに帰郷した詩人Kaが大雪によって外の世界から孤立し、陸の孤島となった状況下で体験したことを通じて、現代のトルコが抱える問題があぶりだされた小説である。 中東諸国で販売される文芸作品に触れる機会が圧倒的に少なく、またメディアとしては他地域(特に欧米諸国やアジア)と異なる情報の貧しさ、特に政治以外の文化や宗教と密接した生活を送る人々の様子をしることがない私たち日本人にとって、一般的なトルコ・イスラム教徒がいかなる思いや思想を持ちながら日々暮らしているのかがKaの目、身体、心を通じて理解することができる。 同じ中東地域とイスラム世界に属していながら、イランとは真逆の政治概念である政教分離を徹底的に実践しているトルコにおいて、クルド人、アゼルバイジャン人など民族性も異なるのと同時に、イスラムの過激な思想を実践する集団が存在する東部・カルスで物語は展開する。イスラム社会の中における信仰心の示し方、実践の仕方が異なることで対立や弾圧がおこなわれている状況が、本作品の中ではイスラム過激派を軍部がクーデターに近い形で取り締まることを通じて表現されている。 宗教をめぐる国の内部対立の構造や個々の主体に属する人々が抱く感情は、9/11の同時多発テロ以降の時期にイスラム諸国とその他の地域が対立する現実の国際情勢と相似の関係にあるといえる。この点において、本作「雪」は、小説でありながら、現実に存在する問題を解決できるかもしれないヒント(糸口)がところどころにちりばめられているように感じられる。 著者オルハン・パムク自身が、アゼルバイジャン人に対する虐殺についてトルコ政府を公然と非難して、政府に対抗する扇動行為をおこなったとして訴えられた身である(今年始めに不起訴処分)。小説家として表現の自由を求め、真実をあぶりだそうと努力する姿が、政教分離とイスラム教国家であるトルコにおいては煙たがれる存在なのかもしれない。 著者オルハン自身が持つ政治と体制に対する反骨にも似た精神が、イスラム教徒でありながらも神を信じられなくなった詩人Kaを通じて表現されている。また、宗教、政治、恋愛、教義、文化、家族愛、貧富(経済)、芸術、アイデンティティー(帰属)のそれぞれが複雑に絡み合い、イスラム教徒が信仰心を持つがゆえに常に悩み苦しみ、葛藤して、乗り越えようとしている努力の姿と、心情と精進の移り変わりが丁寧に描かれている。 題名である「雪」は、トルコ東部・カルスを冬の間外界から閉ざす気象状況、ドイツでの亡命生活中は苦しんだ詩の創作がカルスでは「雪」が降るようにして次々とやってくることを感じた叙景的隠喩、そしてKa自身が帰郷した真の目的である女性・イペッキとの心が通じ合っていたこと、の3つを象徴しているように思う。 著者・パムク自身がいうように、彼の作品のなかでは「政治小説」の部類に属する本作品は、2001年12月に英訳版が出版された。9月11日のテロを経験したばかりの欧米の人々がイスラムへの理解を目的としてベストセラーになった作品である。現在の国際政治情勢において重要なファクターであるイスラム理解がこの本を通じて日本にも広がると思う。

Posted by

けっこう時間がかかった。重厚な本だ。そして今の時代の本で、トルコという国の本だ。 しっかりとその土地に根付いた物語で、ヨーロッパとトルコの関係、イスラム圏の中でのトルコの位置、トルコの国内事情がよく判る。 この本を読み始めて改めてグーグルでトルコという国の位置を確かめた。イラン、...

けっこう時間がかかった。重厚な本だ。そして今の時代の本で、トルコという国の本だ。 しっかりとその土地に根付いた物語で、ヨーロッパとトルコの関係、イスラム圏の中でのトルコの位置、トルコの国内事情がよく判る。 この本を読み始めて改めてグーグルでトルコという国の位置を確かめた。イラン、イラク、シリアに接し、さらにグーグルで地図が描けない国に接し、ヨーロッパ側ではブルガリアとギリシャに接している。そして舞台となる実在する町、カルスも眺めてしまう。 読んでいる半ばで映画「ペルセポリス」も見た。スカーフの存在の重さ。コーランに書かれていることと今の時代を生きることの乖離。決断の重さ。ヨーロッパに接しているからこそ起きる矛盾。 様々なことを包み込むように雪は降り、やがて止む。その3日間の出来事だが、それはとても重い。クーデターを中心にして不思議な渦が生まれていく。2項対立ではなく、様々な立場があるため、渦は思ったようには動かない。主人公は巻き込まれていく。 トルコを、イスラムを知るのにいい本だと思う。知識としてではなく、現実の有様を見て知るのに近いものだと思う。

Posted by

著者のオルハン・パムクによると、この本は、「最初で最後の政治小説」なのだそうだ。確かに、政治的な背景、宗教的な背景がこの小説の根底に色濃くあって、「政治小説」と言われれば、そうなのかなぁ、と思う。だけど、日本でよく書かれる政治小説(といっても、あまり「政治小説」と呼ばれるものは読...

著者のオルハン・パムクによると、この本は、「最初で最後の政治小説」なのだそうだ。確かに、政治的な背景、宗教的な背景がこの小説の根底に色濃くあって、「政治小説」と言われれば、そうなのかなぁ、と思う。だけど、日本でよく書かれる政治小説(といっても、あまり「政治小説」と呼ばれるものは読んだことがないけれども…)とは違うと感じたのは、多分に登場人物たちが感傷的なのだ。そして、この感傷的なところに、人間の本質が色濃く出ているようにも思う。人間のなすことのほとんどすべては、「恋」や「愛」を土台に置き、その報われない感傷的な思いが原動力になっているのではないか、と思う。それを政治、宗教、貧困あらゆる要素を盛り込んで社会的なものとして描けるところ辺りがノーベル文学賞受賞作家と村上春樹との差か? 欲を言えば、もう少しこなれた訳で読みたかった。

Posted by

内容は非常に面白い。トルコの地方都市に広がりつつあるイスラム主義と、世俗主義の相克を、詩人の目を通して描く。ただ、和訳がどうにかならないものか。「・・した。」「・・だった。」「・・言った。」など、常に「た。」で終わる語尾。小学生の文章じゃないんだから。読む気をなくす。

Posted by

全体の構成は、トルコの転向したインテリが革命家に惚れた女性をうらぎり、革命家をテロリストに売るという左翼小説だが、イスラム原理主義がどう生じてくるかとか、彼らの苦悩などが克明に書いてあり、考えさせられる。

Posted by