彼女たち の商品レビュー

「彼と一緒にいたとき、あんなに自然に振舞っていた彼女が、命を絶とうとしたとき、ふたたび演じようとしたのは何故なのか? けれど、ふたりが共に生きたことはけっして演技ではなかった。彼はそう確信していた。もしかしたら、あれは幕間だったのか、ふたたび幕があがる前の中休みにすぎなかったのか...

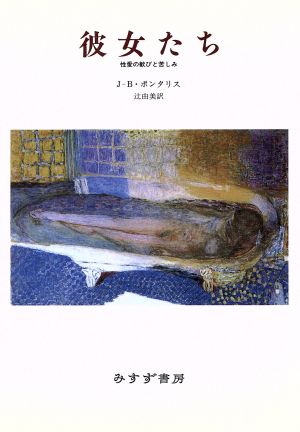

「彼と一緒にいたとき、あんなに自然に振舞っていた彼女が、命を絶とうとしたとき、ふたたび演じようとしたのは何故なのか? けれど、ふたりが共に生きたことはけっして演技ではなかった。彼はそう確信していた。もしかしたら、あれは幕間だったのか、ふたたび幕があがる前の中休みにすぎなかったのか。」-『舞台を去る』 ボナールによる裸婦の入浴を描いた絵が本の表紙を飾る。本に付けられたサブ・タイトルとその絵の持つ扇情性がうす暗く呼応して、表紙をめくる手を重くする。しかしそれは勝手な誤解であると徐々に解ってくる。むしろ、このボナールの絵に、いや、ボナールの視線に全ては集約されている。 とても短い物語たちは、ポンタリスの語りを通して、自身に起こった出来事のように、あるいは知人に起こったことのように語られる女性たちの物語である(直接的に女性が主人公とならない話も含めて)。もちろん、それらを実際の出来事であると考える必要はないが、そう思わせる何かがあり、オマージュに似た雰囲気が溢れている。これらの物語たちに共通しているもの、それは時というフィルターを通した視線。但し、それを単にオマージュと呼んでしまうなら、何かを掴み損ねてしまう。 その視線は、永遠の問い、と言い換えることのできる動機を秘めている。歳を重ねてもあの時解らなかったことへの答えはやはり得られることがなかった、という思いが込められている視線。その告解のような思いに胸が詰まるように感じるのは、自分もやはり歳を重ねてきたからなのだろう。恐らくこの本は若い読者には別の響き方をするのかも知れない。しかし若い世代であっても、そして著者の歳(それは本を書くことで紙面の上に固定された方の歳)を知らずに読み始めたとしても、視線がつらぬく時間の長さに決して無頓着ではいられなくなるだろう。そこに苦悩を見て取り共感を寄せられるか否かの判断は分かれるとしても。 若いということの意味を改めて考えさせられる。それは未知のものへの無防備な憬れ、そしていつかはそれを自らのものとすることができるだろうという期待。しかし重ねた齢は驚くほどに内面の変化をもたらさないにもかかわらず、肉体だけは(そして気力も)確実に衰えさせてゆく。答えは永遠に得られることがないように思える。 ボナールに詳しい訳ではないけれど、彼は妻マルトの入浴風景を数多く描き遺し、表紙の絵に描かれたのもマルトを描いたと言われていたと思う。しかしこの一枚はマルトの生前に描かれたものではなかったはず。そこにポンタリスの視線と同質の視線がある。マルトのいなくなった後も画家は問い続けた、それで君は幸せだったのかい、と。しかし女は男にとって永遠の謎であり続ける。マルトの入浴は医者に勧められていたありふれた日常でもあった。それを日常生活の習慣の一つに過ぎないと彼女が思っていたのか、ボナールに描かれる喜びを感じるひとときであると思っていたのか、画家にはついぞ解らない。まるで、作家が、舞台を去った女が自分に対して本当は演じていたのか否かが永遠に解らないように。去ったの女のまとっていた衣装は、記号、以上の意味を男には与えない。

Posted by

- 1